作り手の〈やりたい〉を詰め込んだ大衆音楽

――4人の個性はバラバラみたいですけど、Laura day romanceというバンド名からは一つの世界観を感じさせますよね。〈名は体を表す〉じゃないけど、きっとインディー・ポップとか好きなんだろうなって、曲を聴かなくても伝わってくるというか。

井上「嬉しい。最初に迅くんが〈Laura〉を入れたいと言ったんだよね」

鈴木「そう、ガールズの曲名からとったんです」

井上「それに合う単語を並べ始めて、私が〈romance〉を入れようと提案したんですけど、〈Laura romance〉だと微妙かもとなって。そこから案を出して、どれよりもしっくりきたのがこのバンド名でした」

――さっきのビーチ・ボーイズと同様に、ガールズも参照点として大きかった?

鈴木「そうですね。彼らもビーチ・ボーイズのようなカリフォルニア・ポップスの系譜に位置付けられると思うし、そういう意味では、自分のルーツになっている音楽ですね」

――さっきビーチ・ボーイズの魅力としてコーラスを挙げていましたが、Laura day romanceも3声のコーラス・ワークを魅力の一つとして挙げられると思います。そこにこだわるようになったのはどうして?

鈴木「僕が子供の頃から聴いてきたハーモニー・ポップ――ビーチ・ボーイズやビートルズ、シュガー・ベイブの楽曲はどれも丁寧に作られているんですよ。自分が惹かれるのはそういう丁寧な音楽で、コーラスはその一つの象徴だと思うんです。なくても成立するんだけど、しっかり声のレイヤーを重ねていく。そういう意識が大切なんだろうなって」

――実際のところ、このバンドのコーラスは大変ですか?

鈴木「難しいものが多いかもしれない。リハーサルでもいちばん時間がかかってます」

川島「みんな音楽理論とかわからないし、いろいろ試しながら感覚でやってるので。もしかしたら(理論的に)変なことをやってるかもしれないけど、とにかくやるしかない(笑)」

――あとはインディー志向と共に、〈日本語の歌〉へのこだわりも一貫していますよね。

鈴木「それは確実にあります。ただ、日本的になりすぎないよう、作曲するときにバランスは取ってるつもりです。メロディーからアレンジまで、洋楽と邦楽のいいところを共存させながら少し違和感があるものにしたくて」

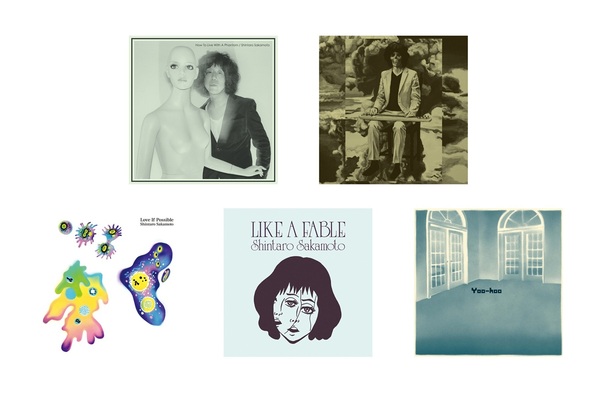

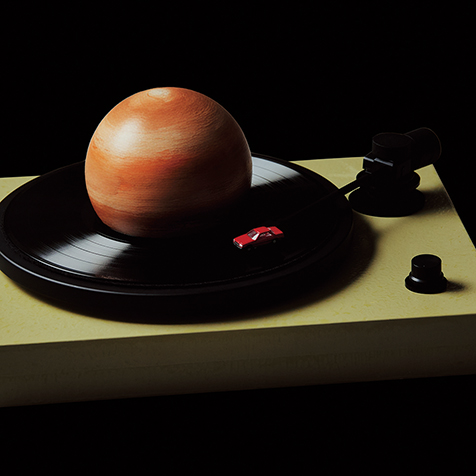

――冒頭で触れた“lovers”のMVでは、たくさんのレコードに混ざって大滝詠一さんの1作目も飾ってあリました。

鈴木「僕の中で大滝詠一さんは、大衆性と音楽オタクな部分が合致して、なおかつセールス面でも成功している数少ないアーティストの1人で。僕も自分のエゴとかやりたいことを詰め込んだうえで、大衆にヒットするようなものを生み出したい。そういう思いは、バンドを作った当初からずっとありますね。だからこそ日本語を選んだというのもあるし」

シャムキャッツやHomecomingsの系譜に連なる

――その思想は、今回の『farewell your town』にも反映されていますよね。最初のアルバムだからと妥協せず、すごい作品にしようという意気込みを感じる。

川島「確かに、初期衝動みたいなものではない」

井上「作り込んでるみたいな」

――青春を感じさせるサウンドなのに青臭くない。もう一歩踏み込んでいるというか。

鈴木「さっきコーラスのくだりで話したように、〈ガツンと衝動〉みたいな音楽は自分のタイプじゃないんですよね。それは最初のEPでやったので、今回はもっと積み上げるというか、いかに構築していくかを追求した感じではあるのかなと」

――資料に〈私小説的なコンセプトアルバム〉と書いてあるように、少し前に出していたシングル『sad number/ランドリー』の2曲は未収録なんですよね。

川島「だいぶ強気ですよね(笑)」

鈴木「めちゃめちゃ言われましたよ、なんで入ってないんだって」

――そこはアルバム一枚を通しての世界観を優先させた?

鈴木「そうですね。シングルを出す段階でアルバムの収録曲はすべて揃っていて、そこにあの2曲は入らないと思ったから、先にシングル・カットしたというのもあります」

――強い決心があったわけですね。デビュー作でいきなりコンセプト・アルバムというのも珍しいけど。

井上「そこは出す直前まで悩みましたね。本当にいいのかなって(笑)。でも結局、みんなで話し合っていくなかで、〈後々まで聴かれ続けるのはこっちだと思う〉という迅くんの意見に納得したんです。

確かに普通だったら、これまで発表してきた曲からも選りすぐって、私たちの総決算みたいなものをファースト・アルバムにするものだし、その方が(リリース時点では)印象に残りやすいのかもしれない。でも、長く聴かれる作品をめざすならコンセプト・アルバムだろうと。そういう結論になりました」

――その甲斐あって、いろんな面で統一感のある作品になりましたよね。まず音楽的には、エレキ・ギターを掻き鳴らす場面は少なくて、フォーキーで温かい音像が作品全体のカラーを担っているように思いました。

鈴木「最初の頃から、弾き語りベースのフォーク・ロックを軸にしたものを作ろうとは思っていたんです。自分がアコギで作曲するタイプなのもあって、そこをもっとオーガニックにやりたかったというか。ナチュラルな音でアルバムを作りたいというのはありました」

――そういう発想や実際のサウンドには、勢い任せだったバンドが成熟していく過程を感じるんですよね。ペイヴメントでいえば4作目の『Brighten The Corners』(97年)、シャムキャッツだったら3作目の『AFTER HOURS』(2014年)みたいな。そういう作品がデビュー・アルバムとしていきなり届いたような感じ。

鈴木「なるほど、確かにそうかもしれない。いま挙がった2枚はどちらも大好きなアルバムですね。歌が大切にされているのもそうだし、ペイヴメントもシャムキャッツも、ワーッとやってきたうえでの次の一手という感じがすごくしますよね。いままでがなってた人が丁寧に歌ったら、なんだか優しく聴こえるみたいな。そういうのに弱くて」

井上「ジャイアン理論だ(笑)。私も『AFTER HOURS』は制作中にずっと聴いていたから、影響が少なからず出ていそうな気がしますね。曲単位としてもしっかり成り立っているし、それらがアルバムとしても連続して繋がっているところが参考になったんだろうな」

――そう考えると、日本ではシャムキャッツやHomecomingsのようなバンドが受け継いできたインディーの系譜に、Laura day romanceも加わろうとしているのかなって。

井上「それはめちゃくちゃ嬉しい!」

鈴木「どちらも大好きなバンドですね。すごく影響を受けてます」

川島「偉大な先輩たちというか」