「名もなき民」の「小さな声」を継承する

音楽や歌というものは、全面的に「生」の肯定である。であるがゆえに、「死」「死者」との関係を持っていない音楽も歌もありえない。このところ、どこか確信めいたものを持って、そんなふうに考えている。そんななか、昨年から今年へと変わる頃に二冊の本が刊行され、その思いを一層強くした。

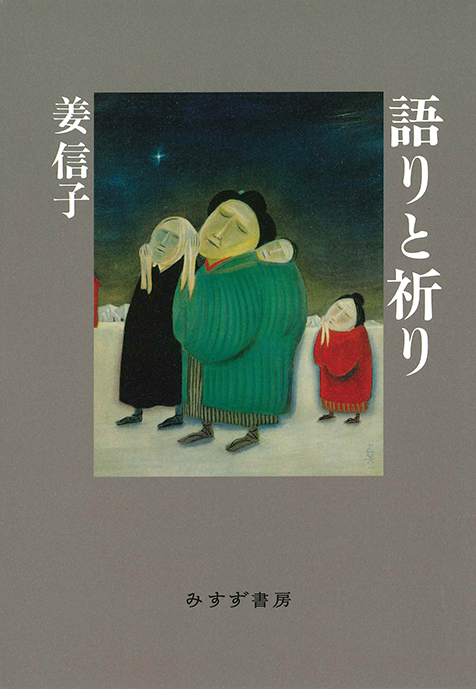

姜信子さんは「路傍の声に耳傾けて読む書く歌う旅をする日々を重ねてきた」作家で、「近年は「口先案内人」と称して、歌や語りの芸能者と共に小さな「語りの場/声が解き放たれる乱場を開く試み」もおこなっているというふうに本書の「著者略歴」にはまとめられている。実際、姜さんはおつきあいのある私も、彼女がどこに住んでいるのかわからないほどに各地に出没しつつ、各地の「出来事」「歴史(あるいは反歴史)」と向きあいつつ、さまざまな芸能との協働作業を敢行している。

民俗学者・赤坂憲雄さんの代講をすることになった一年間の講義録を膨らませたものが『語りと祈り』となったわけだが、彼女の近年における仕事のまとめのようにもなっている。と、同時に受け取って初めの印象は、現在における、姜信子版『放浪芸雑録』(俳優・芸能研究家の小沢昭一による著者)のようなものだった。

しかし、たしかに、説教、山伏祭文、貝祭文、瞽女唄、浄瑠璃、浪曲、パンソリ……という諸芸と格闘しながら、足尾銅山、水俣、八重山、済州島……といった土地土地と人びとの記憶を、地を這うように追っていく講義=抗議=語りの記録でもあり、姜信子という作家は近代的な自我の作家と、前近代的な依代のあいだにいる。

私などはカリブ研究の文脈で知己を得た西成彦さんはポリグロットな比較文学者で、さまざまな言語の文学作品に触れてきた方だ。その本丸はポーランド文学であり、『世界イディッシュ短編集』(岩波文庫)の編訳という仕事のあることからも、ホロコーストに関わる文学研究は当然のように視野に入ってくるわけだ。

こちらは『みすず』での連載をまとめたものだが、タイトルにも例えば第1章「歌だけは無事生き存らえて」にも、その構えが濃厚に表れている。また、ここでの「考古学」とはフーコー的といえばそれまでだが、つまりは、散逸し散乱した痕跡を手繰り寄せるように、「ホロコースト文学」の像を再構成するような手法ということとでも理解すればいいだろう。ひたすらに重いテーマだが、しかし、複雑極まりない事態に、西は水が隅々まで入り込むかのように書き進めていく。

「そもそも歌や語りの伝承とは、名もなき民の「遺言」の継承でなくてなんだったろうか」(24ページ)と西は問いかけ、姜は「私はケモノで、声で、カビでいいんです。(中略)へたれで、びびりで、夜行性で、群れることもつるむこともできない協調性なしの私が密かにあげる小さな声が、どうかあなたの内に潜むケモノに届きますように」(312ページ)と結んでいる。

今年は関東大震災から100年でもある。このタイミングで、複数的な記憶の書であるこの二冊がそれぞれに、新たな読者に「届き」、受け止められ、思いもしなかったような「継承」が稼働しはじめることを祈る。