高橋勇成(ボーカル/ギター)と菅野岳大(ベース)によるバンド、paioniaのギアが一段上がったと感じるようになったのは、2021年7月に配信された“鏡には真反対”を皮切りに次々とシングルが発表されていく過程でだった。3ピースを軸とした愚直でむき出しなバンドサウンドと、腹の底から突き上げるような咆哮と繊細な表現の間を貫く高橋勇成の歌唱は何一つ変わらない。しかしメロウな旋律、バラエティに富んだアレンジ、孤高ではあるが優しさが滲む歌、そしてほんの少しの遊び心、いずれの要素をとっても以前より外に開かれている。その印象はそれらの配信シングル6曲も収められたセカンドアルバム『Pre Normal』(2022年)で確信に変わった。有り体な言葉ではあるが〈paioniaの音楽が強くなっている〉と。

そう感じた姿勢は以降の活動にも結び付いており、昨年にはディズニープラス〈スター〉のオリジナルドラマ「すべて忘れてしまうから」で初めてドラマのエンディングテーマの制作を担当。“わすれもの”を書き下ろした。また今年5月にはバンド結成15周年を記念して自身最大キャパとなる渋谷CLUB QUATTROでワンマンライブを開催。そのキャリアを通して出会ってきたミュージシャン、バンドマンたちから高い評価を受けており、今彼らを取り巻く環境がじわじわと変わりつつある。

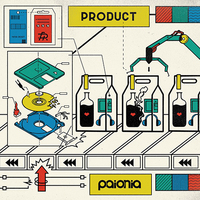

そんな中で完成したのがミニアルバム『PRODUCT』だ。前述の“わすれもの”を含め、ライブパフォーマンスを意識したという全8曲が収録されている。大きく自分たちの音楽を推し進めた『Pre Normal』を経て、いよいよ日本のバンドサウンドの王道へ。高橋、菅野の2人にそんなここ数年の変化の自覚と、本作の背景について話を訊いた。

外に向けて届ける意識が強くなった

――5月6日に単独公演〈魂とヘルシー paionia 15th〉を渋谷のCLUB QUATTROで開催されました。paionia史上最大規模のワンマンライブでしたがいかがでしたか?

高橋勇成「ステージに出て行った瞬間から今までのライブとは全然雰囲気が違いましたね。すでに会場の空気が出来上がっていて、本当は俺たちが空気を作らないといけないんでしょうけど、そこにただ乗っかればいいんだと思えた。すごく開けた感覚でしたね」

菅野岳大「挑戦ではありましたが、お客さんからくるあの〈待ってました!〉という感じは初めて。〈あ、やっていいんだ〉と思って、余計なことを考えず演奏に集中できたかな」

高橋「そうそう。〈俺たちもここでやっていいんだ〉という感じ。あの日の高揚感には音楽をやってる理由みたいなものがありましたね。やっぱりやめられないですよ」

――昨年のアルバム『Pre Normal』や最近の活動を見ていると、ここに来てpaioniaのギアが一段階上がったというか、リスナーも広がっているような気がするのですが、そのような意識はありますか?

高橋「どうでしょう。でも最近ライブで手を上げてくれる若いお客さんとかちらほらいるんですよね。“跡形”とかで。これまでは絶対なかったのに」

――ご自身の中で変化したことはありますか?

高橋「コロナ禍もあって〈自分一人では生きられないな、これからどう生きてくんだろうな〉と思っていたので、自然と他者の存在について考えるようになった気はしますね。実際『Pre Normal』を作るタイミングから関わる人も増えたし、周りの人たちの意見やアイデアを受け入れられるようにはなっていて。今までよりも外に向けて届ける意識は強くなったと思います。結局、2人だけでずっとやっていると良くも悪くも変わらないんですよ」

――逆にそれ以前はどうだったんですか?

高橋「外からの助言は一切許さないというか。アレンジも自分たちだけでギチギチに詰めるし、パンの振り方まで〈こうじゃなきゃダメ!〉ってやってきたんですけど」

菅野「そんな恐い感じじゃなかったと思うけど……(笑)」

高橋「hmc studioの池田洋さんには『rutsubo』(2013年)からずっとレコーディングエンジニアをやっていただいているし、ドラムも『白書』(2018年)をリリースして以降はほとんど佐藤謙介さんに叩いてもらっていますが、彼らの提案を積極的に聞いて取り入れるようになったのも『Pre Normal』からでした。今はミックスの段階になっても色んなアイデアが出てどんどん曲が変わっていくのが、すごく楽しいですもん」

――なぜ受け入れられるようになったんですかね?

高橋「もう35歳ですし、軟化したんだと思います(笑)。変な意地とかなくなって、いいものはいいと素直に言えるようになった」

菅野「時間がかかりましたね(笑)」