〈暦書の屑拾い〉が見せてくれるもの

一般社会からすれば経歴詐称以外の何ものでもない権力者に振り回されての、存在自体が噴飯物の国際会議をなぜか成功などといってる不思議の国にいる。歓迎しておいて裏放られたとか言っている〈被爆地〉は、なぜかオフシャルにはクラシック一辺倒の街だ。

そんな広島からははるかに首都・東京よりも直線距離的には近い、いまだ〈停戦中〉の戦争のなかにもある、巨大な港町/観光都市・釜山を訪れてみれば、沸騰するような熱気の中で、映画「オッペンハイマー」の広告トラックが走り回っている。〈バーベンハイマー〉なる騒動も引き起こしている、この作品は日本では公開未定だという。

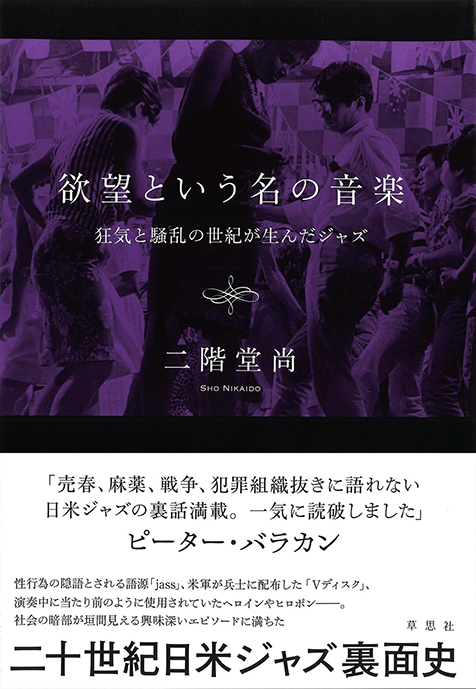

「日米の二十世紀の裏面史を掘り下げることは、あの狂気と騒乱の世紀を生きた人間の醜さやあさましさを直視することにほかならない。それはまた、人間の欲望とともにあったジャズの毒を搾り出す作業でもあるだろう。その探究の果てで、私たちはジャズへの愛をいっそう深めることになるだろう」(005ページ)。

そう打ち出す本書は、個人的には、広島に生まれ育ち、その地で暮らしている音楽好きには、さらに、こうしたタイミングで読むと、たまらなくスリリングだ。一見、エピソードの積み重ねのように見えるが、数々の音源・文献にあたりながら極めて整理されている。一応、〈戦後〉から始まる。それはそれで貴重で重要なのだが、幕開けに過ぎない。むしろ 〈序章〉としてもよかったかもしれない。

であれば、第2章が序論・総論として読まれてもいい。悪所ジャズ論。ヒロポンからヘロインへ、さらに〈売春〉へ。〈戦後〉以前のニューオリンズと横浜へと遡上していく。1917年の重要性などにも触れられ、ジャズ、あるいは〈ジャズ的なもの〉の世界史が提示されている。参考文献には挙げられていないが、平岡正明「国際艶歌主義」「海抜ゼロメートルの音楽」などにも通じる著者の〈世界〉像の、あるいはジャズの〈真実〉の提示でもある。

3章から5章は各論というべきか。やや時空がジグザグとしていく。タイムライン的には2章でいったん時代を遡行し、3章(クレージーキャッツと美空ひばり)が1章から接続する。2章は3章(1920年代から、冷戦を見据えた原爆投下までのアメリカ)、4章(ゴッドファーザーとフランク・シナトラの時代)へと展開しつつ、2及び4章を日米戦後同時代史として読むこともできる。そこでは、近代以前の日本の芸能史も参照される。

6章は前章までの流れを受けつつ、特論であり総論ともなっている。と、同時に、全章すべてに〈ユダヤ〉という違う視角を導入することで、新たな光を投げかける。評者としては、2章、6章は本書の中でもとりわけ重要だと捉えている。〈歴史の屑拾い〉とはこういう作業をいう。著者の今後の展開におおいに期待したい。