映画は〈知性〉から解放されるのか? その(不)可能性を問う。

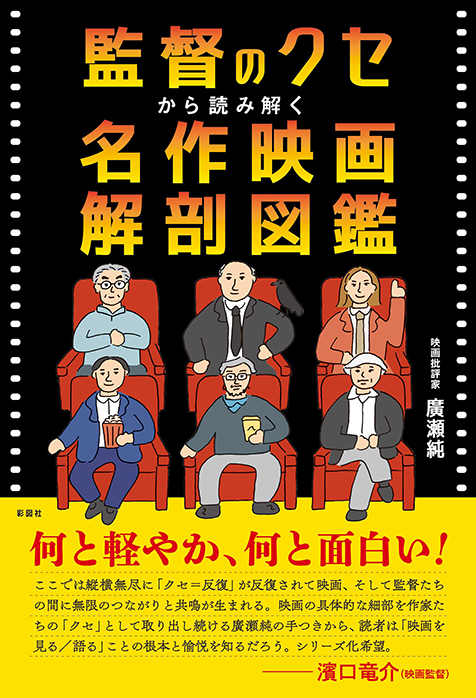

本書で取り上げられる12名の監督のなかでいえば、小津安二郎がその典型だろう。多少なりとも彼の映画を知ってさえいれば、前情報なしにいきなり見せられても、これは小津の作品だ、と自ずとわかるようになる。私事で恐縮だが大学通いのために東京で一人暮らしを始めて数年が経過した頃、当時点在していた名画座で小津作品が上映されるたびに可能な範囲で駆け付け(サブスクなんて便利なものはなかった)、あ、またしても小津の映画だ、と確認することにどこか倒錯的な喜びを覚える日々を私はすごし、思えばそのことが映画への情熱や関心を掻き立てることになった。生前から〈小津調〉という言葉があったくらいで、たとえそこにある種の嫌味――どの作品も似たり寄ったりでは?――が含まれていたとしても、まさにそこから中毒性が生じたりする。著者はその〈似たり寄ったり〉の要素を〈作家性〉などの高尚な(?)言葉で煙に巻くことなく、あえて〈クセ〉という凡庸なタームに還元する。では、たとえば髪の毛をしきりに触るとか、喫茶店で隅に座るとか、そうした私やあなたにもある凡庸な〈クセ〉と〈似たり寄ったり〉を同列に扱うことで何が見えてくるのか?

ひとまずは映画を〈クセ〉なるものの凡庸さに引き寄せる効果がある。映画とは特別な何かではなく凡庸なものであり、本書で対象となる監督たちは、実はどれも人並み外れた才能の持ち主であるが、ともあれ、その〈偉大さ(特別さ)〉を称えることが問題なのではなく、まずは彼らの作品群に私やあなたにもある凡庸なる〈クセ〉を見出すこと。たとえばヒッチコックの項目において、彼の映画はスクリーンを前にした人たちに〈映像そのものを見る余裕〉を与え、真の意味での〈観客〉を誕生させた点で〈現代映画〉の先駆であるとされるが、だからこその〈限界〉も指摘される。それだと観客の〈知性〉の積極的な介入を当てにすることになるからだ。一方、スピルバーグはといえば、知性を必要とせず、〈感性に与えられる美的な刺激〉ばかりが溢れる映画を作り続けるかのようだ。

そうした〈刺激〉に率先して身を挺しながら、それでも生じるであろう〈知性〉との戦いが本書において繰り広げられる。映画を〈論じる〉ことへの禁欲、その手前に(?)留まらねばならない〈限界〉を著者は自らに課すのだ。そんな〈慎み〉により、それぞれの記述が寸止めというか、ここから先が読みたくなる時点であっという間に終わってしまうとの印象を受ける。もちろん物足りない、ということではなく、ある胸騒ぎが残るのだ。その軽やかな読後感は、黒沢清の項目で言及される〈低予算B級映画〉における〈実験〉をどこか連想させる。