黒島語の歌情けが芸能化していない民謡の癒しの力を感じさせる

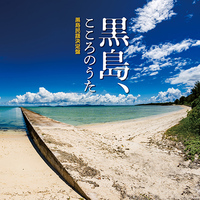

離島ファンには、住民より牛の数のほうが多いことで知られるのが、沖縄県の八重山諸島のひとつ黒島。ちなみに人口約220人に対して、牛は約3千頭。

ハート形のこの島は豊年祭をはじめとする伝統行事が継承されてきた島でもある。ところが、黒島の民謡や伝統芸能は“黒島口説”以外ほとんど知られていない。『黒島、こころのうた〜黒島民謡決定盤〜』は、その民謡や伝統芸能をまとめた史上初の画期的なアルバム。伝統芸能のアルバムとは思えないほどいきいきとして楽しく仕上がっている。

歌・三線を担当した黒島伝統芸能保存会の高那真清に話を聞いた。ネーネーズがレパートリーにした“黒島口説”は県外でも聞かれることが多いが、それは黒島に伝わってきたものとちがう、というところから話がはじまった。

「黒島でうたわれてきた口説は、ゆったりとはじめて、テンポがだんだん速くなっていくんですが、ネーネーズなどの歌は最初から速いんです。もともとは歌詞も黒島でしか使われない黒島語です。わたしは石垣島に住んでいるので、石垣の方言はだいたいわかりますが、島がちがうと言葉がちがうので、与那国あたりはもちろん、隣の竹富の言葉ですらまったく通じない。発音がちがうんです。言葉のちがいは島民の結束の手段として、秘密主義で生まれたこともあるんじゃないかな」

いわゆる沖縄方言ウチナーグチをちょっとかじってわかったくらいでは、まったく歯が立たないが、「黒島の歌には黒島語の発音を生かした節回しに、思いが入っているんです。その歌情けのおもしろさをぞんぶんに楽しんでいただけると思います」とのこと。

言葉が分からなくてもこのアルバムが魅力的に感じられるのは、その歌情けゆえか。男性たちの渋い歌声と、若い女性たちの元気のいい囃子の対照的な組み合わせ、飾らない歌・三線が素晴らしい。伝統的な祭礼の行事でうたい踊られる曲が多いこともこのアルバムの音楽が新鮮に感じられる理由の一つだろう。他の島から伝わった“嘉手久”のような速い曲も、黒島流にゆったりとした歌に生まれ変わっている。豊かで厳しい自然に対する感謝や祈り、こまやか喜怒哀楽、琉球政府の過酷な支配など、黒島の人々の暮らしや体験が音楽から直に伝わってくる。

「軽快な歌を中心に収録しました。わくわくしながら楽しめるアルバムで、いつ聞いても何回聞いても癒しになると思います」これは芸能化する前の音楽の魅力を教えてくれるアルバムでもある。