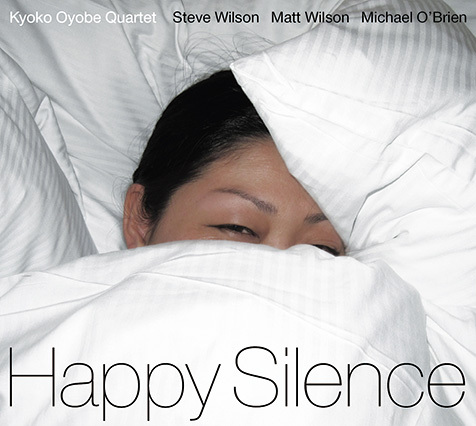

ニューヨーク在住のジャズ・ピアニスト及部恭子が、通算で3枚目となるリーダー作『Happy Silence』を発表した。子供の頃から学校が嫌いだったという彼女は、4歳でピアノを始めたものの、アカデミックな音楽教育はほとんど受けていない。実家でうどん屋を営む音楽好きの両親が企画するサロン・コンサートで、高校生の頃から日野皓正をはじめとする日本のトップ・ミュージシャンが演奏するジャズに触れ、成人後に訪れたニューヨークで最先端のジャズの洗礼を受け、トム・ハレルやクリス・パーカーといった名手たちに鍛えられながら身に付けたものが、彼女の音楽の基盤になっている。既存のスタイルを上手くこなすことよりも個性を問うことを重視するニューヨークのジャズ・シーンで、たちまちユニークな存在として認知されるようになった彼女の個性は、前2作でもうかがわれたが、スティーブ・ウィルソン(sax)とマット・ウィルソン(dr)、マイケル・オブライエン(b)という顔ぶれのカルテットによる新作では、それがよりいっそう明確かつ大胆な形で発揮されている。

「去年の1月にこのメンバーで初めて演奏した時、マットのとてもクリエイティブでユーモラスな部分を目の当たりにして、目から鱗が落ちたというか、心がオープンになったような気持ちになりました。それで、アルバムも彼らと一緒に作りたいと思ったんです」

彼女の音楽にはもともとユーモラスな部分があるが、音楽にそれを盛り込むのは案外難しい。やり方が洗練されすぎると気づかれにくく、露骨にやりすぎると音楽があざといものになってしまうからだ。新作には、ポテトチップを袋から出して食べる音やウドンをすする音、「イタダキマス!」や「オイシイ!」といった台詞が聴こえる部分があるいっぽう、アヴァンギャルドでフリーな演奏や、全盛期のハード・バップを思わせるスピーディーでスリリングな演奏も盛り込まれている。しかし、これらの組み合わせには違和感がないどころか、アルバムの表現力の幅を大きく広げる役割を見事に果たしている。そうした様々な音の説得力には、何かひとつ吹っ切れたものが感じられるのだ。

「ニューヨークにも、伝統的なジャズひとすじという人もたくさんいますが、ただビ・バップのフレーズが聴こえてくるだけではつまらない。その人の言葉っていうか、その人らしい部分がリアルに聴こえてくる音楽のほうが美しいと思います。音楽の理論も他の人が決めたことで、鳴らせる音の可能性がたくさんあって自分が良いと思えば、理論では間違いだとされている音でも鳴らしていいんじゃないかと。むしろ、自分が“良い”と言える強さを持とうと思ったんです」