父の存在を重荷に感じる時期もあった。だけどすべてを受け入れ、自分自身の手で自分だけのレールを敷こう。列車は動き出した。その向かう先には……

セカンド・アルバム『The Blackberry Train』の発表を控えたジェイムズ・マッカートニーに電話取材を行い、今作に至るまでの経緯や聴きどころを語ってもらった。父ポール・マッカートニーの作品への客演などを別にすれば、ジェイムズのレコーディング・アーティストとしてのデビューは2010年のEP『Available Light』で、このとき彼はすでに33歳。最初のフル・アルバム『Me』は2013年に至ってようやくリリースされている。その後、長期間のアメリカ・ツアーやポールのトリビュート盤『The Art Of McCartney』(ジェイムズは“Hello Goodbye”でファンを自認するキュアーと共演している)への参加といったトピックはあったものの、ソロ・アルバムは実に4年ぶり。まさに待望と言っていいだろう。多彩な魅力を備えた収録曲はすべて本人が書いたもの。プロデュースはスティーヴ・アルビニ(ジェイムズは彼が手掛けたニルヴァーナの『In Utero』をお気に入りに挙げている)が担当した。

「前作の発表に際して行った北米ツアーはとてもヘヴィーな体験だった。だからツアーを終えた後、しばらく仕事から距離を置き、冷静に自分自身を顧みる時間が必要だった。それに曲作りにも1年近くかかった。僕はこの仕事で身を立てていきたいと思っている。だからって芸術に妥協はあり得ないね。もちろんツアーで得たものも大きかった。聴き手を意識するようになったことは、そのひとつだ。以前の僕はもっぱら自分のために音楽を作っていた。だけどあのツアーを経験し、〈音楽を通じてみんなと繋がっているんだ〉ってことを肌で感じたんだ。レコーディング・セッションそのものはすんなり進んだよ。もっとも、それはスティーヴ・アルビニの効率的な仕事ぶりのおかげだ。彼と組んで本当に良かったと思っている」。

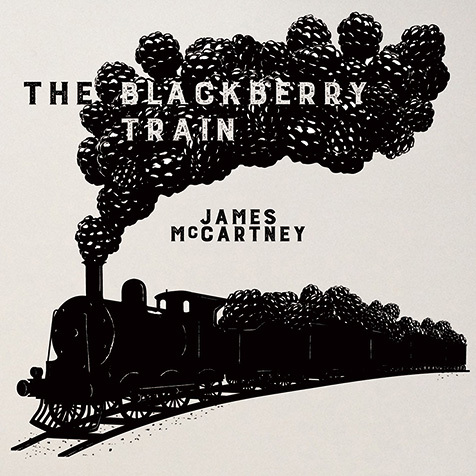

そのアルビニの起用や、「大事なのは僕自身の音楽を率直に表現すること」という言葉からもあきらかな通り、今作はかつてクランベリーズやニルヴァーナが好きだったという、固有の個性を持つ38歳のアーティストによって作られたコンテンポラリーなロック盤だが、風変わりなアルバム・タイトル(ポールのファンなら「ブラックベリーで出来た列車が走る夢を見て、そのままタイトルにした」というコメントにも頬が緩むはず)や、“Alice”“Unicorn”といったポップソングは、ビートルズ――とりわけサイケデリア期の諸作品――を想起させずにはおかない。

「ポール・マッカートニーは誰より身近な存在で、ビートルズは彼のいたバンドだ。どうしたって影響される。例えば“Unicorn”は“Magical Mystery Tour”に似ているよね。どういうふうにって説明できるわけじゃないし、もちろん意識したわけじゃないけど……。もっとも、影響を受けたっていう意味では他の60年代のアーティストやグループも同じだし、若い頃にリアルタイムで夢中になったバンドにも同じくらい感化されたよ。クラシック音楽や、もっとスピリチュアルなものにもね。最近はロックとはかけ離れたその手の音を聴くことが多いんだよ」。

オープニング・トラック“Too Hard”にはダーニ・ハリスンが参加。〈ビートルズの子どもたち〉のコラボレーションとあって大きな話題になっている。

「あれはただ一緒に演奏しただけで、コラボレーションというほどのものじゃないと思うよ。だけど将来的には、みんなが知っているような人たちと本当の意味でのコラボレーションも試みてみたいと思っている。いまはまだ、これ以上は話せないけどね」。