シカゴ出身のシンガー・ソングライター/ギタリスト、ライリー・ウォーカーによる初の来日公演が5月7日(日)、8日(月)に東京・丸の内コットンクラブで開催される。昨年リリースされた最新作『Golden Sings That Have Been Sung』は広く賞賛を集め、レッド・ツェッペリンのロバート・プラントも彼のファンだという。そして、日本盤化も先ごろ実現したばかりの同作を、ミュージック・マガジン2017年1月号でいち早く年間ベスト・アルバム10選に挙げていたのが、音楽評論家の高橋健太郎。同氏が年間ベストに推すほど、ライリー・ウォーカーに惚れ込んだ理由とは? その魅力をご本人に解説してもらった。 *Mikiki編集部

複雑なバックグラウンドを窺わせる、アブストラクトな刺

ライリー・ウォーカーが来日する。これは嬉しい驚きだ。これまで日本盤も出ていなかったから、知る人ぞ知る存在だったはず。しかし、僕にとっては昨今のアメリカのシンガー・ソングライターの中でもサム・アミドンと並ぶ重い存在となっているのが彼だった。そんなライリー・ウォーカーの音楽を紹介できる日がついにやってきた。

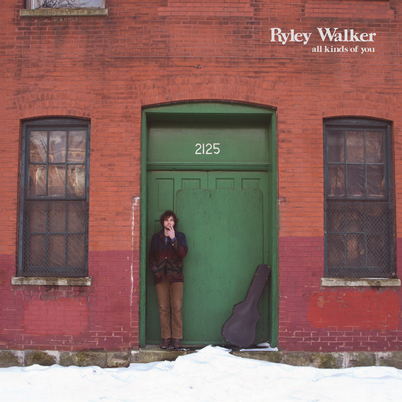

イリノイ州ロックフォード出身。89年6月21日生まれというから、現在27歳だ。トンプキンズ・スクエアからのアルバム『All Kind Of You』で彼を知ったのは2014年だから、まだまだ記憶に新しい。雪の積もる道端でギター・ケースとともに立っているアルバムのジャケットを見た時には、カナダのシンガー・ソングライターかと思った。聴いてみると、ギターやヴォーカルに70年代のブルース・コバーンにも通ずる感覚があった。ブルーズとジャズが香るが、感触はひやりと冷たい。

アコースティック・ギター・プレイが達者で、ドローンを生かした奏法はジム・オルークの『Bad Timing』(97年)にも通ずる。シカゴのエクスペリメンタル~ノイズ・シーンで活動していたという情報を得たのは、後になってからだったが、ジム・オルークからは少なからず影響を受けているのかもしれない。2011年にカセットで発売されていた『The Evidence Of Things Unseen』が最初のソロ作品のようだが、これはベッドルーム録音的なギター・インストゥルメンタル集だ。

デッド・オーシャンに移籍したセカンドの『Primrose Green』(2015年)ではバンドでの録音が多くなり、コントラバスやヴァイオリンを加えたアコースティック編成ばかりでなく、エレクトリックな楽器を交えて、サイケデリックな展開をする曲も増えている。60年代末のサンフランシスコ・シーンでデヴィッド・クロスビーやジェリー・ガルシア、ジャック・キャサディらが取り組んでいたモーダル・ロックの香りもするのには驚いた。2010年代になって、そんな音楽性を持つシンガー・ソングライター作品に出会うとは。

アメリカのシンガー・ソングライターは恐ろしい程に層が厚く、とりわけ、カントリー系やフォーク系は次から次にデビューする新人を聴いても、総じてクォリティーは高い。歌が上手い人やギターが上手い人は幾らでもいる。だが、音楽的にはステレオタイプをなぞっているものがほとんどだ。そういう中にあって、ライリー・ウォーカーの音楽は複雑なバックグラウンドを窺わせ、あちこちにアブストラクトな刺のようなものを覗かせてもいる。サム・アミドンと共通するものを感じたのも、そのあたりだろう。

ガスター・デル・ソルの質感と、デヴィッド・クロスビーの〈太陽と水平線〉

2015年にはもう一枚、ギタリスト、ビル・マッケイとのデュオでインストゥルメンタル・アルバム『Land Of Plenty』を発表。2016年春にはドラマーのチャールズ・ラムバックとモーダルなジャズ・ロック・インスト集『Canotts』をリリースしている。それらを経て辿り着いたのが、2016年8月発表のサード・アルバム『Golden Sings That Have Been Sung』だ。僕が同年の年間ベスト10にも選んだこのアルバムで、ライリー・ウォーカーの音楽は別次元に進んだ。

冒頭の“The Halfwit In Me”を聴いた瞬間に僕の中に蘇ってきたのは、ジム・オルークとデヴィッド・グラブスの双頭バンド、ガスター・デル・ソルのラスト・アルバム『Camoufleur』(98年)の質感だった。オルークがシカゴを離れる直前に生み出されたエクスペリメンタルな歌ものの金字塔、『Camoufleur』から時を隔てること18年。同じ感触を持つアルバムがついに現れたと思った。

『Golden Sings That Have Been Sung』はソロ名義ではあるものの、全編がバンド・サウンドだ。プロデューサーはウィルコのリロイ・バッハで、彼が演奏面でもギター、キーボード、管楽器まで手掛けて、大活躍する。『Golden Sings That Have Been Sung』の収録曲は6分以上のものが3曲もあり、緩やかなジャムの中から次第に曲が形作られていく様はグレイトフル・デッドやフィッシュを連想させたりもする。YouTubeのライヴ映像を観ると、2016年以後、ライリー・ウォーカーはエレクトリック・ギターを抱えて、バンドと共にステージに立つことが増えていて、そこではさらに長尺のジャム演奏も行っているようだ。

ためを効かせて、抑揚をつけるヴォーカルは前作にも増して、デヴィッド・クロスビーを彷彿とさせるが、ジャケットのイラストを眺めていたら、はたと気づいた。それは太陽が水平線に沈む、もしくは水平線から昇っている光景だろう。デヴィッド・クロスビーの71年の傑作ソロ・アルバム『If I Could Only Remember My Name』※のジャケットも太陽と水平線だったではないか。2016年10月、デヴィッド・クロスビーは20年ぶりのソロ・アルバム『Lighthouse』で見事な復活を果たした。すべては偶然かもしれないが、その直前にライリー・ウォーカーの『Golden Sings That Have Been Sung』は出ていたのだ。

※同作には、ニール・ヤングやグラハム・ナッシュといったCSN&Yの仲間たちやジョニ・ミッチェルと共に、ジェリー・ガルシアなどグレイトフル・デッドの面々などもゲスト参加している

5人のバンド・メンバーが演奏に刻む、フレッシュな世代感

こうして僕の脳裏に浮かぶ様々なミュージシャンやアルバムを挙げていくと、ライリー・ウォーカーの音楽はかなりレトロスペクティヴなものと思われてしまうかもしれない。が、そこは89年生まれのアーティストだ。サンフランシスコのサイケデリック・ロックなど生まれる遥か前の出来事だし、シカゴのポスト・ロックですら体験としてはかすったぐらいかもしれない。ジャム・バンド的といっても、グレイトフル・デッドを神格化して、あの雰囲気に到達しようと演奏するようなジャムではない。シンガー・ソングライターとして書き上げた曲を演奏する中で、過去のアメリカ音楽から拾い上げられる要素は自在に拾い上げていく。そのくらいのスタンスで進んできた結果が『Golden Sings That Have Been Sung』なのだと思われる。

デビュー・アルバムの『All Kind Of You』の頃に比べると、歌声から重苦しい観念性が消えたし、ギターも求道者的に突き詰めるような演奏ではなくなった。ダークな音楽をやっていても開放感がある。それが『Golden Sings That Have Been Sung』の繰り返し聴きたくなる魅力にもなっている。バンド・メンバーの演奏を含めて、フレッシュな世代感は確実にサウンドに刻まれている。

5月の来日はバンドと一緒だといいなと思っていたが、レギュラーの5人編成に決定したようだ。これは楽しみ。気がかりなのはワンステージ観るだけで満足できるかどうか、それだけだったりする。

LIVE INFORMATION

ライリー・ウォーカー

日時/会場:5月7日(日)、8日(月) 東京・丸の内コットンクラブ

開場/開演:

〈5月7日〉

・1stショウ:16:00/17:00

・2ndショウ:18:30/20:00

〈5月8日〉

・1stショウ:17:00/18:30

・2ndショウ:20:00/21:00

料金:自由席/6,500円

※指定席の料金は下記リンク先を参照

★予約はこちら