『電子音楽 in JAPAN』の著者による、渾身の大長編ノンフィクション

私はAKB48に代表されるアイドル文化にはとんと疎い。秋元康に関してもまったくといっていいほど関心がない。それなのに、700ページ超の大著を手に取ったのは、アイドルに無知だからこそ読めとけしかけられているような挑発的なタイトル、そして著者が田中雄二だったからだ。田中といえば、かの「電子音楽 in JAPAN」の著者であり、また、つい最近も「エレベーター・ミュージック・イン・ジャパン 日本のBGMの歴史」という貴重な研究書を出したばかりだ。そんな彼がAKB48に象徴される日本型アイドルのユニークさに惹かれ、門外漢として2年もの歳月をかけて調査、取材、考察を重ね、完成させたのが本書なのだ。

日本のアイドル文化はアメリカともフランスとも韓国とも違う、極めて特異なものだ。それを支えているのはただのアイドルおたくばかりではない。リスナーにはプログレやパンクやノイズやなどをマニアックに聴いてきた者が実は少なくない。また、そういった非ポップ系音楽と積極的に交わるアイドル(非常階段とコラボしたBiSとか、マグマをカヴァーするキスエクとか)も少なからずいる。制作スタッフにしても同様。制服向上委員会のプロデューサーがロストアラーフ(灰野敬二が70年代初頭にやっていた前衛ロック・ユニット)の元ドラマーだと知った時は随分と驚かされたものだ。

本書では〈秋元康の評伝〉という形を借りながら、表面上は見えにくい半世紀にわたる文化的水脈を具に検証し、AKB48/日本のアイドルとは何なのか、そこにどういう意味と可能性があるのかを探ってゆく。秋元を登場させた70~80年代の文化的遺産と時代背景、AKB以前の彼の業績、AKBプロジェクトの根底を貫く哲学、そしてももクロ他ポストAKB関係や音楽産業全体の概況と今後などなど。

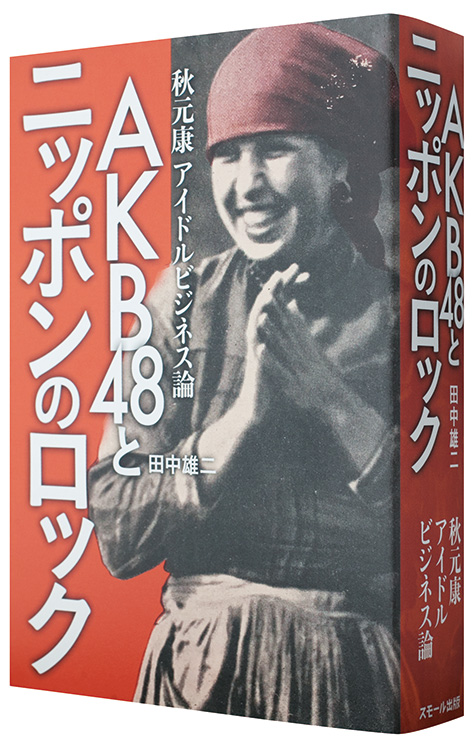

AKBの変遷に関する膨大な量の取材や記述のひとつひとつの価値については、アイドル無知な私には判断できない。筋金入りのアイドルおたくからすればつっこみを入れたくなる記述や細かい間違いもおそらくあるのだろう。が、本書全体から見えてくるのは、AKBを筆頭とする素人の少女たち、そして秋元の中には、音楽的にも精神的にも人脈的にもカウンター・カルチャーとしての“ロックの血”が確かに受け継がれているということだ。アイドルでもロックでもなく、しかしその両者を兼ね備えたアクロバティックかつアナーキーな存在だったYMOの『テクノデリック』のジャケ画(by 奥村靫正)が表紙として流用された意味は小さくない。