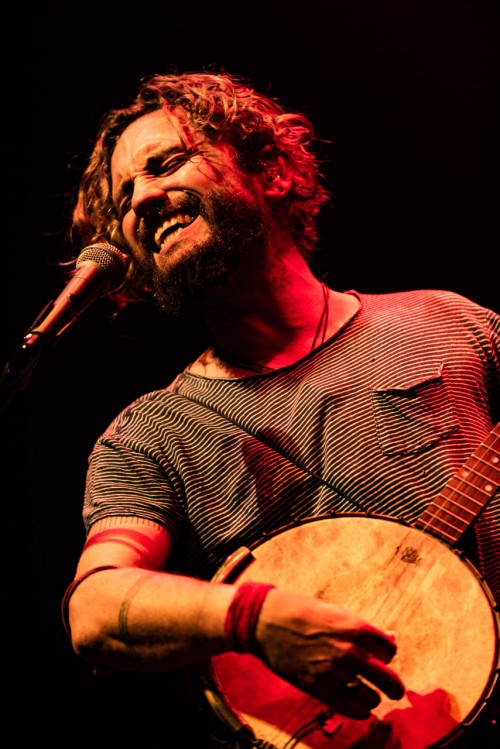

ルーツ・ミュージックに根差したオーガニックかつスピリチュアルな音楽性にファンキーで踊れる要素を混ぜ合わせ、オーストラリアから世界を席巻したジョン・バトラー・トリオが、4年半ぶりとなるニュー・アルバム『HOME』をリリース。その直後に久々の来日公演を行なった。

筆者は10月4日のマイナビBLITZ赤坂(単独公演)と10月7日の朝霧JAMでのステージを観ることができたのだが、ジョンの神がかったギター・プレイ、トリオでのソリッドなグルーヴ、サポート・メンバー2人を加えた5人での太鼓連打による昂揚と、それらはすべてが名場面と言っていいくらいにエンターテインメント性の高いもので、バンドの進化の様をまざまざと見せつけられた思いだった。

わけても彼らの持ち味と新機軸とがいい塩梅に融合した新作『HOME』の楽曲にはスケール感と開かれた感覚があり、このバンドがいかにいい状態にあるかを強く実感させられた。加えて、これまででもっともシンガー・ソングライターとしてのジョンの個性が濃く表れたとも言えるこのアルバムは、果たしてどのように完成したのか。東京公演初日の翌日、ジョン・バトラーに話を訊いた。

〈野生の馬〉をどうやって手懐けるか?――『HOME』はこれまででもっとも苦心して作った作品なんだ

――昨日のライヴ、素晴らしかったです。観ていて、バンドがいま最高の状態にあることがよくわかりましたよ。

「まだツアーは序盤なんだけど、確かにみんないいコンディションでライヴに臨めている。自分自身も精神的にとてもいい状態だよ」

――サポート・ミュージシャンを加えた〈+〉名義の5人で演奏を始め、その後トリオで数曲やり、あなたのソロもあって、再びトリオ、そして5人に。そのようにひとつのショーのなかで編成を変えていくことによってサウンドが変化し、ダイナミックにドラマが展開していく感覚を味わいました。

「うん。僕はライヴをひとつの旅のように感じてもらいたいと思っているんだ。来てくれた人たちにいろんな風景をイメージしてもらいたいんだよ。例えばどこかの小さな村から歩きはじめて、谷に入って、砂漠を越えて、やがて浜辺に辿り着く。そうやって動いていくなかで風景がどんどん変化していく様を音で感じてほしいんだ。だから全体の構成はとても大事で、セットリスト含め、毎回かなりの時間をかけて練っている」

――新作『HOME』の話をしましょう。このアルバムの楽曲の力強さは昨日のライヴでもダイレクトに伝わってきました。SNSを見ていても〈最高傑作〉という声があるなど、多くの人が絶賛しているようですが、手応えはどうですか?

「いい評価をもらえるのは純粋に気分がいいね。作る過程においては、実は不安が大きくて、バンドのメンバーとも距離を置く必要があったので、孤独を感じながら作っていた。頭のなかに思い描いたことをいかに具現化させられるか、これまででもっとも苦心して作った作品なんだ。

だから自分としては形にして現実の世界に送り出せただけでも嬉しかったし、たとえいい評価をもらえなくてもやりきったんだからそれで良しとしようと思っていたんだけど、実際にみんなの反応がとても良くて、ホッとしたよ。自分の魂を込めて作ったアルバムだからね」

――バンドのメンバーと距離を置く必要があったとおっしゃいましたが、それはどうしてですか?

「このアルバムに収めた楽曲は、たとえるならばひとつひとつが〈野生の馬〉のようだった。まず一匹の暴れ馬と向き合って、ようやく手懐ける方法がわかっても、次の馬はまた性格が全然違うから同じ方法じゃ懐かない。その繰り返しでね。以前の曲なら〈こういうタイプはこういうふうにレコーディングすればいい〉ってわかってやれていたし、トリオでの作り方というものがある程度確立していたんだけど、今作は今まで通りのやり方だけじゃ通用しないと、楽曲が僕に訴えかけてきた。だから〈野生の馬を、その純粋な魂を損なうことなく、どうやって家に連れて帰るのか〉を考え、やり方も一新しようと。

それで、まずはメンバーと離れて自分ひとりで納得できるところまでやってみようと思った。ほかの誰かの意見が入り込む前に、自分のイメージをある程度まで形にしないと先へは進めないと思ったんだ。そうしてひとりで始めたのはいいけど、自分のなかのあらゆるチャンネルが開かれすぎた状態になってしまい、細かいところが気になるなどして、逆に不安に襲われたりもした。けっこう長い間その不安が続き、僕はこの不安にどう対処すべきかという個人的な洞察も歌として表現することにしたんだ。

それでどうにか8割方書けたので、プロデューサーのヤン・スクビシェフスキ(Jan Skubiszewski)に見てもらいながらバンド・メンバーの生音を加えていった。最終的に彼らが楽曲をより高いレヴェルまで引き上げてくれたんだ」

――作曲の段階で今回は初めてラップトップが導入されたと資料にありました。それはいままでとは違う音楽性を求めてのことだったんですか?

「僕はビートのユニークな音楽が大好きで、ビヨンセとかティンバランドの曲をよく聴いたりもする。それで自分なりのビートを思い描いたりするんだけど、いままでは思いついたらまずドラマーに来てもらってそれを再現してもらうという工程が必要だったんだ。GarageBandで作業することもあったけど、あれはある時期からどうも使い辛くなった。

で、あるときスマホひとつでドラムマシーンやシンセの音を鳴らすことができるとわかって、それからスマホで自分のイメージしたビートを作るようになったんだ。だから〈初めてラップトップを導入した〉ではなく、〈初めてスマホを導入した〉というほうが正しい(笑)。実際、それによって作曲の流れが大きく変わったよ」

――そうしてシンセの音や新しいビートを取り入れた新機軸の曲がいいアクセントになりながら、従来通りスケール感のあるバンドのグルーヴが表れた曲もある。つまり従来の良さと新しさのバランスが非常にいいアルバムだなと自分は感じたんです。

「うん。そこはけっこううまくいったかな。新しい要素を強引にぶつけるのではなく、従来の僕たちの表現の仕方とうまく結合するようにしなきゃと考えていたからね。次はもっとうまくやれると思うよ」

〈言いたいこと〉にギターを重ねたりソロを長々と弾いてしてしまうと、言葉の意味を邪魔することになりかねないんだ

――先ほど〈自分の魂を込めて作ったアルバム〉だとおっしゃいましたが、まさしく今作はあなた自身の人生観や世の中の見方をそのまま反映させたもので、そういう意味で非常にシンガー・ソングライター的なアルバムだと思いました。ジャケットのアートワークからもそのことが伝わってくるわけですが。

「そうだね。確かにソロ・アルバムっぽさの強いアルバムだ。ただ、それは初めから意図したことではなく、流れとしてそうなったんだけど。アルバムの制作に4年くらいかかっているけど、実際はこの10年くらいの間に自分が感じたこと、考えたことが曲に盛り込まれている。

いま僕は43歳で、20代の頃とは違う考え方をしたり、世の中の見方をしたりするようになった。ならば、この年齢なりの考え方や見方を反映させないとダメだと思った。音楽というのは自分にとって親友みたいなもので、考えていることを一番聞いてくれる存在だと思っているんだ。だからその親友にすべての想いを託そうと。そうすることができたと思うよ」

――いいアルバムには何通りかの種類があって、幕の内弁当のようにいろんな要素が入ることでおもしろいものになるアルバムもあれば、ひとつの確固たるメッセージが明快に伝わってくるものもある。『HOME』は後者で、現在のあなたの言いたいこと、人生観といったものが、12曲でひとつのカタマリとなって響いてきます。そこが素晴らしいなと。

「なるほど、それはおもしろい意見だし、そう感じてもらえたならすごく嬉しいよ。さっき言ったように作っているときは不安があったし、孤独も感じたし、混沌としていたところもあったんだけど、結果的に作りながら自分の考えをだいぶ整理できたんだろうね。実は何曲か、かなり気に入っていた曲がほかにもあったんだけど、このアルバムの大きなテーマに合わないかなと感じて思い切って外したりもしたんだ。そうしてなるべくひとつのことが伝わるよう意図したところは確かにあっただろうね」

――1曲目の“Tahitian Blue”は聴いていて力が湧いてくるポジティヴなラヴソング。2曲目“Wade In The Water”もタイプは違えど、〈俺の愛する人を探そう、自分の魂を見つけよう〉と歌われるポジティヴな曲で、いずれもメッセージが明快です。いまはそのようにキッパリとものを言いたい感じなんでしょうか?

「自分の表現したかった感情が自然にそうさせたんだろうね。以前はなるべく詩的な書き方をしなきゃと無理に工夫したりしたこともあったけど、必ずしもそれがいいやり方とは限らないわけで。例えば“Tahitian Blue”は愛の歌なので、ストレートに言ったほうが伝わるだろうと思ったんだ」

――そのようにズバッと伝えたいことを伝えるポジティヴな曲がある一方、“Coffee, Methadone & Cigarettes”のようにストーリーテリングの効果を強く感じさせるフォーキーな曲もある。歌詞の書き方は、曲が呼び込むものなのでしょうか。

「うん。さっき言ったように、〈野生の馬をどう手懐ければいいか〉っていうのと一緒で、その曲の持つ魂をいかにピュアに表現できるかが大事なんだ。無理に〈こっちこい、こっちこい〉って引っ張ってもその馬は言うことを聞かないし、そうしたところで野生の美しさみたいなものは失われてしまう。その曲が本当に言いたいことにちゃんと耳を傾けないとね。自分はそれを引き出して伝える、言わば媒介なんだよ」

――因みに、あなたの好きなソングライターは、例えばどんな人ですか?

「トレイシー・チャップマン、ジェイソン・イゾベル、ギリアン・ウェルチ、ジョニー・キャッシュ……。ほかにもたくさんいて、挙げだしたらキリがないな(笑)」

――それから例えば9曲目“Tell Me Why”で初めは優しくも切なく歌っていながら徐々に力強さが増していくように、ヴォーカル表現のエモーションの込め方をこれまで以上に丁寧にされているのではないかと感じたのですが、どうですか?

「この20年くらい自分の声というものを見つめてきて、まあ、少しずつ良くなっているんじゃないかとは思う。声は心に直結しているので、どう表現するかはやはり苦労するところだし、確かに今回は特に努力したよ。ここ10年くらいはギターよりも歌とソングライティングを向上させようと努力しているんだ」

――実際、今作はギター・ソロもなくはないけどそれほど目立たせているわけではないし、ラップをしている曲もない。やはり歌を主体とし、歌をどう聴かせるかに注力したアルバムなんだろうなと感じました。

「うん。まさにそうだね。例えば“Faith”という曲では自分の心境であるとか見えていることとかをできるだけ言葉で言って、それでも言いきれないこと、言葉にできない想いのようなものをギターだったりバンドの音だったりに託している。

言いたいことにギターを重ねたりソロを長々と弾くようなことをしてしまうと、言葉の意味を邪魔することになりかねない。今回は、まずは言葉に思いを託して、それでも表現しきれないことをギターやほかのサウンドで表現するといった感じだったね」