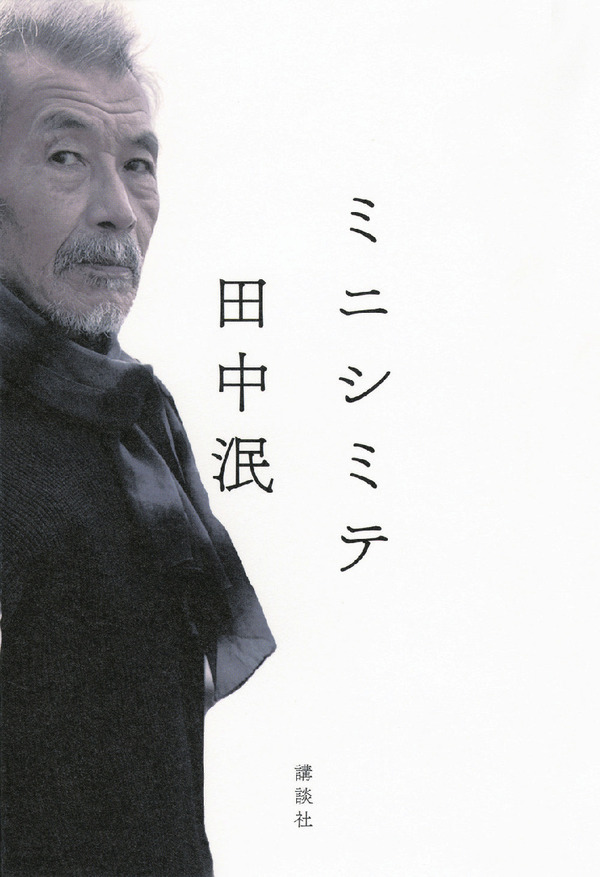

えんぴつから生まれた、唯一無二の人として生きる世界的ダンサーの言葉

僕がこうしてえんぴつを動かして原稿用紙に文字を記している、この瞬間に、僕は過去から未来へと移動しています。(はじめに)

「ミニシミテ」の冒頭におかれた文章。田中泯はえんぴつで書いている。

えんぴつは芯を木から削り出してゆかねば書き続けられない、ここが面白いところだ。(感覚は発見するもの)

一文字一文字、手がえんぴつを握り、動かし、そのあとが文字になる。書き手はじぶんが書いたはずである文字に出会う。ことばに出会いなおす。

2015-2023年にかけ山梨日日新聞に連載された文章を8つの章に分けて収録。このあいだに映画の撮影があり感染症の蔓延があり、坂本龍一+高谷史郎との「TIME」オランダ初演があった。犬童一心監督による「名付けようのない踊り」のなかで語られまた映しだされるエピソードもでてくる。ポルトガル、パリ、オドリをはじめたとき、「私のこども」、土方巽、ロジェ・カイヨワ、ネコ……。文章の自在さ。ユーモア。通念への痛烈な痛罵。これらは13年前の「僕はずっと裸だった」(春秋社)から変わらない。土に接する農作業があり、オドリがある。ひとと出会い、話をする。くりかえしがあるようで、ない。それでいて、文章が、すこし違う。句読点のうちかたが違う。いつもじゃない。ときに。長くなり、句読点の数が増える。ひとつの意味でまっすぐ、だけでなく、ぽきぽきと折れ、しなやかに曲がり、ときにヤドリギやコケが寄生して。

言葉の出現以前のヒトの日常に、日常の交感にオドリが音が必然であったことは言うまでもない。(…)オドリと音の進化はヒトの脳の発達をこそ促した。オドリと音は自然の内奥に踏み込み、より観察学習を深め模倣を昂めることで言葉を群を主導させるべく技として発展させていった。ヒトが個々の違いを認識しヒト同士の関係を俯瞰できるようになり差別化が始まるのだ。同時に継承という哺乳類的方法も手に入れる。(地球人というID)

先へ先へ、新しいものへ、がうたい文句になっているのかいないのかそんなとき、田中泯に、いや、からだを意識しているひとが(あらためて)気になるのは、同語反復的だが、ひとだから、からだを持っているから、なのだろう。すくなくとも、多くのひとはまだからだを持っている。だからこそ。