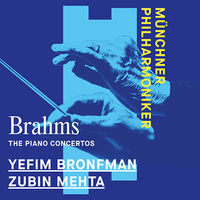

ブロンフマンとメータ、ふたりの長い音楽人生を感じさせる記念碑的なブラームス

〈ウィーン・フィルハーモニー・ウィーク・ジャパン2024〉に出演したイェフィム・ブロンフマン。あらためてその素晴らしい音楽性を示してくれたが、録音でもその実力を堪能できるリリースが登場した。ズービン・メータ指揮ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団とのブラームスの“ピアノ協奏曲第1 & 2番”(ライヴ)で、この作品の録音として出色のもの。忙しい来日公演のスケジュールのなか、その録音についての取材に応じてくれた。

「この録音はそもそも計画されていたものでは無かったのですよ。コンサートはメータ氏のミュンヘン・フィルの名誉指揮者就任20周年を記念して開催されたオール・ブラームス連続演奏会のなかのひとつであり*、私がピアノ協奏曲2曲を演奏しましたが、他にも交響曲全曲(注・リリース済み)、ヴァイオリン協奏曲と二重協奏曲が演奏されました。その公演が終わった後で、これをリリースしたいという話が出て来たのです」

とブロンフマンは語る。お聴きいただけばわかるだろうが、そのコンサートが記憶にだけでなく、記録にも残されるべきだと関係者がみんな思ったに違いない。

「メータ氏とオーケストラの深い関係性、お互いの信頼関係、そしてメータ氏の豊かな音楽性がオーケストラのなかに浸透しているということが分かるはずです。そこで演奏できるということはとても光栄なことでした」

ブロンフマンがメータと出会ったのは14歳の時だったそうだ。

「とても恐い人、というのが第一印象ですが、当然ですよね。私はまだ子供だったし。それ以降、私の成長を見守ってくれて、ちょうど良いタイミングで作品に出会えるように、常に考えてくれていました。この年齢なら、この作品をそろそろ弾くべきだ、と。そうやって私がキャリアを積み上げるのを手助けしてくれたのです」

ブラームスのピアノ協奏曲も何度となく共演したそうだが、今回の録音はどんな点がスペシャルだったのだろう?

「ブラームスの2曲のピアノ協奏曲はどちらも難しいものです。第1番のほうは、ピアノがオーケストラの一部となって、音楽を作り出さなければいけない。一方、第2番のほうはピアノがむしろ主体となって音楽をリードしていかなければならない。とても対照的な作品であると同時に、ピアノの演奏そのものも難しい訳です。だからなかなか満足の行く演奏ができません。しかし、今回のメータ&ミュンヘン・フィルとの演奏会では、そうした難しさを感じること無く、私は自分の音楽を奏で、また指揮者とオーケストラとも一体となってブラームスの作品に向き合うことができました。それは希有なことだと思います」

実際のところ、リハーサルもかなり時間を取ったそうだ。

「ミュンヘン・フィルの団員の中には、チェリビダッケ時代を知っている方もまだ残っていますが、彼らもメータ氏のリハーサルはそれと同じくらい厳しく、長いと語っていました。それが録音でも聴き取れると思いますよ」

いまや世界中のコンサートホールから招かれるピアノ界の巨匠となったブロンフマン。日本ではリサイタルや室内楽などのコンサートが少ないと思うが、協奏曲のソリストだけでなく、多彩な演奏活動を行っている。

「2025シーズンは、アンネ=ゾフィー・ムターとパブロ・フェランデスとのトリオで、ベートーヴェン“大公”とチャイコフスキー“偉大な芸術家の想い出に”を演奏するツアーを行います。エマニュエル・パユとのデュオのツアーもありますし、ソロのリサイタルも多いですね。アメリカでは2つの学校で教えていますが、なかなか時間が取れずにいます。でも、優れたアシスタントがいるので、ツアーから帰るとすぐに教える側にまわり、またツアーに出かけるといった具合ですね」

そんな忙しさの中での気分転換は、午前中に散歩をすることらしく、今回の日本ツアーの合間にも、皇居前まで散歩したそうだ。彼の室内楽、リサイタルも日本で聴きたいと切望する。

*2024年1月のライヴ

イェフィム・ブロンフマン(Yefim Bronfman)

1958年4月10日、旧ソ連タシケント生まれ。イスラエルでは、アリエ・ヴァルディのもとで学ぶ。米国では、ジュリアード音楽院、マルボロ音楽学校、カーティス音楽院で学ぶと共に、ルドルフ・フィルクスニー、レオン・フライシャー、ルドルフ・ゼルキンに師事した。その揺るぎないテクニックと卓越した抒情性は、ソロ・リサイタル、一流のオーケストラとの共演、そして続々と増えるレコーディングにわたるさまざまな活動において一貫して高い評価を得ており、世界中の聴衆を魅了している。