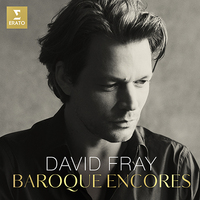

モダンピアノの可能性を探求したダヴィッド・フレイのバッハ&バロック音楽

フランスの個性派ピアニスト、ダヴィッド・フレイが、J. S. バッハ『ゴルトベルク変奏曲』以来4年ぶりに新譜をリリース。『バロック・アンコールズ』はJ. S. バッハ、ヘンデル、D. スカルラッティという同時代の3人に加え、ラモー、クープラン、ロワイエのフランス作品が加わる。チェンバロ作品をモダンピアノでいかに色彩と歌心と奥行きの深さが表現できるかを探求し、フレイの美質である弱音の美が随所に登場し、聴き手に深い感銘を与える。

「選曲には長い時間を要しました。バッハは長年弾き込んでいる作品ばかりですが、フランスバロック作品はあまり弾かないようにしていたんです。モダンピアノでいかに説得力をもって演奏することができるか、チェンバロの音をピアノで翻訳するような形で忠実に再現できるか悩んでいたからです。でも、練習を重ねて作品のすばらしさに気づき、旋律のうたわせ方、アーティキュレーション、ダイナミクス、色彩感、声部の際立たせ方、装飾音、テンポやリズムの変化に留意し、モダンピアノの可能性を探求することができました」

長い研鑽のときには偉大なチェンバリスト、スコット・ロスの演奏が導き手となった。

「スコット・ロスはチェンバロという楽器に限界があるからこそ技術を磨き抜いた。チェンバロは音量が小さく、タッチも微妙。奏法でさまざまな工夫を凝らさなくてはならない。ロスの精神を見習いたいと思い、作品ごとに奏法と表現力を徹底的に研究し、作曲家の意図するところに近づいていきました」

今回は、フレイが敬愛する映画監督で作曲家でもあるブルーノ・モンサンジョン編によるバッハの“ヴァイオリン・ソナタ”第2番(第3楽章アンダンテ)の世界初録音も収録されている。

「ブルーノは好奇心のかたまりで、常に新たなことに挑戦し、情熱を傾けています。ヴァイオリニストでもあり、6カ国語を話すことができます。彼の編曲楽譜を受け取ったとき、心が震え、絶対に美しく弾こうと思いました」

ここでは幻想的で詩的で視覚的なピアニズムを披露し、新たな作品を生み出している。さらに振付家のジョン・ノイマイヤーとの出会いにより、ダンスに目覚めたという。

「バロック作品は舞曲が大切な要素。ここでは各曲の舞曲のリズムをかろやかに優美にエスプリに富む音として表現したかったのです。その奥義をノイマイヤーから学びました。彼の生み出す舞踊には、ある種の静寂が潜んでいます。からだの動きで静けさを表現する。私はそれを音楽で表したい、常に新しさを求めて。ロワイエを例にとると作品は独創的で和音の変化が絶妙。新しい表現を求められます。私は音楽を演奏するというのは〈人生を味わう〉ことにつながると思っていますが、こうした作品に出会うたびに人生のすばらしさを体感し、新たな表現を見出す歓びに目覚める。これこそ〈人生を味わう〉ことだと思うのです」

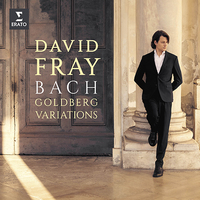

フレイの“ゴルトベルク変奏曲”も様式、装飾音、テンポ、リズム、アーティキュレーションなどを徹底的に研究し、冒頭のアリアから柔軟性に富む美音に貫かれ、テンポもゆったり。これから長い旅に出発する高揚感が湧いてくる。変奏が始まると随所に即興的な装飾音が自然な形で挟み込まれ、躍動感にあふれ、脳が覚醒するような刺激的な演奏となる。

「“ゴルトベルク変奏曲”は自分の人生を映し出す鏡のような存在だと思っています。自分は何者なのか、どう生きるべきかを問われる作品です。冒頭のアリアから旅に出て、最後のアリアに戻ったときは〈新たな光を与えられ、人生を味わう歓びに満たされる感覚〉に陥る。なんと不思議な作品なのでしょう。弾くたびに自分への問いかけが生じ、それが幾重にも変容していく。自伝を書いているようです」

コロナで演奏が制限された時期は、夫人のキアラ・ムーティ(女優兼演出家)と〈忘れられた子供〉というショーをプロデュースし、ピアノも担当した。多様な世界のクリエイターたちとの交流が、音楽を肉厚にしている。

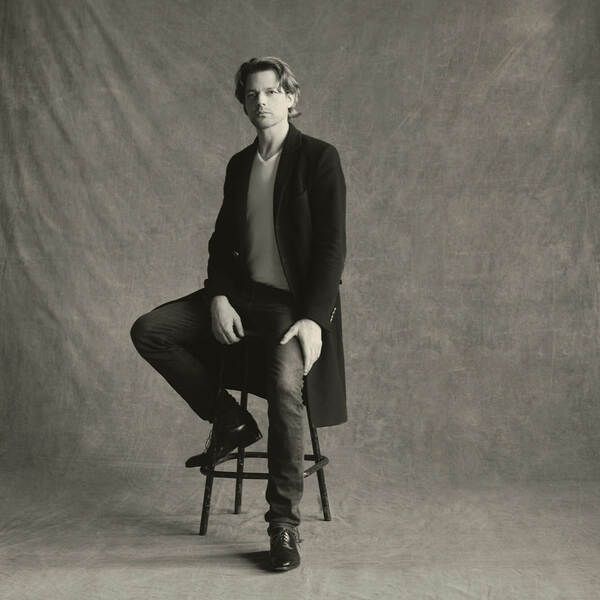

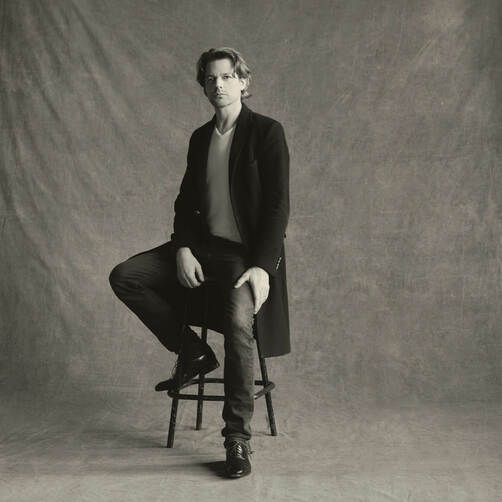

ダヴィッド・フレイ(David Fray)

1981年生まれ。パリ・コンセルヴァトワールでジャック・ルヴィエに師事し、首席で卒業。これまでにエッシェンバッハ、ムーティ、P. ヤルヴィ等の指揮の下、バイエルン放送響、コンセルトヘボウ管、パリ菅等と共演。また、世界各地でリサイタル活動も活発に行うほか、ルノー・カピュソンらと組んで室内楽の活動も積極的に行っている。