危険だから檻のそばには近寄らないで! 数多のフェスを荒らしまくる神戸の暴れ猿が、本能と衝動の赴くままに築き上げた新たな土台から投じる無手勝流のミクスチャー・ロックは、油断せずとも一発KO級の破壊力だぜ!

肉食でワイルドなアルバム

気付けば花盛りのラウド・ロック・シーンのなかで、KNOCK OUT MONKEYの位置付けは独特だ。音だけ聴けばハードコア/スクリーモ、あるいはファンク/ヒップホップ系のミクスチャー・サウンドなどがメインなのだが、ロックンロールやジャズの要素もあり、バラードもさらりとやってのける。ヴォーカルは豊かな声量で言葉とメロディーをしっかり歌う正統派で、ヒットチャートのなかにまぎれ込んでも違和感はない。今年11月には〈KNOTFEST JAPAN 2014〉でスリップノット、コーン、リンプ・ビズキットらと同じステージに立ったかと思えば、同じ時期には地元・神戸のフェス〈TOWER RECORDS 35th & FM802 25th Anniversary Special Live FACE THE MUSIC! 2014〉でDragon Ash、ストレイテナー、MAN WITH A MISSIONらを向こうに回して大熱演。その独自の魅力を多くのオーディエンスの心に刻み付けることに成功した。

「どっちも〈おりゃあああ!〉って殴り込みに行くようなフェスだったんですよ。洋楽勢のレジェンドと邦楽勢のレジェンドのなかに入っていくからにはそれが礼儀だと思うし、それがロックだと思うので。〈爪跡を残してやる!〉という思いはありましたね」(w-shun、ヴォーカル/ギター)。

「その世代のアーティストを聴いてきて、影響を受けたのはまぎれもない事実だけど、二番煎じで終わったら意味がない。どんなイヴェントでも絶対に霞むことのないライヴをやるのが俺らのやり方です」(亜太、ベース)。

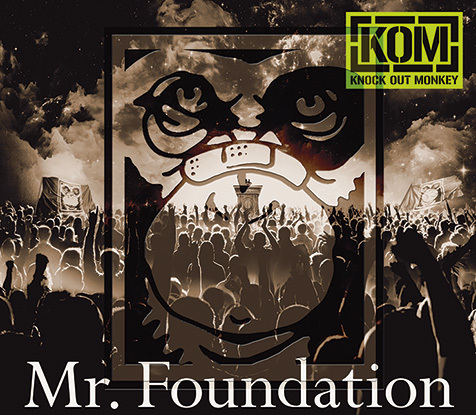

多くの大規模フェス出演に加えて初のワンマン・ツアーを成功させるなど、飛躍の2014年を経て届けられるセカンド・アルバム。『Mr. Foundation』は〈土台/基礎〉という意味の通り、バンドとしての初期衝動を再確認しながら新たな土台を築き上げるという、強い意志に貫かれた強力な作品だ。

「出来上がって聴いてみると、とても肉食なアルバムだなと。ワイルドですね。『Mr. Foundation』というだけあって、自分たちが好きな音楽のベーシックを、前のアルバムで得た知識や技術でより昇華させることができたなと思ってます」(dEnkA、ギター)。

「最近は楽曲を大事にしすぎて、音に個性があるバンドがなかなかいないと思うんですよ。そこで自分の個性って何だ?と思った時に、十代の頃、ドラムを始めた時に憧れた音があって、手クセになってるんですけど、それをもっと出していいんじゃないか?と。今回は手クセ入れまくりです」(ナオミチ、ドラムス)。

「1年前のファースト・アルバム(『INPUT ∞ OUTPUT』)はすごい振り幅を広げて作って、どうなるんだろう?と思ってツアーを回ったら、意外と素直に受け入れてもらえた。激しい曲もスロウな曲もみんなちゃんと耳を傾けてくれたので、今回のアルバムでより一層振り切ってやることに臆することなく挑めたと思います。凝り固まらず、作り込まず、素直にさらけ出すことがお互いに気持ち良くて楽しいことだということを発見しました」(亜太)。