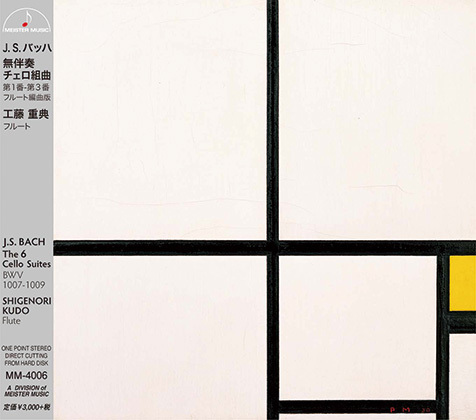

バッハ無伴奏の美を21世紀の巨匠・工藤重典がモダンフルートで再構築!

「本当に聖域のような存在ですから」と、厳粛な顔で工藤重典が語る。日本が世界に誇るフルートの名匠が、果敢にも取り組んだバッハの無伴奏チェロ組曲。

「僕たちの楽器は空を軽やかに舞うのが仕事みたいなものですから(笑)、低音域の雄大なチェロのための作品となれば、それだけでも吹きこなすのは難しい。重音奏法で弾く和音の再現や、開放弦を使う部分の響きの残し方にしても……。しかしその一方、各組曲のプレリュードや舞曲楽章にバッハが託した音楽世界や感情表現は、楽器やスタイルを超えた宇宙的な広がりを備えています。そのいわばデッサンとなる譜面から、1本のフルートによって、いかに立体的な音楽を築くか。自分なりのアレンジを練り上げて臨みました」

晴朗にして瑞々しい第1番、内省的陰翳に富む第2番、伸びやかで気宇壮大な第3番。それぞれの持ち味を自然な物腰で生かす演奏がいかにも工藤らしい。

「エンジニアリングにも助けられました。第1オクターヴなど、普通ならオーケストラでは使えない奏法も使っています。音色の丸みを保ったまま降りていくような……。これで大丈夫? と思ってプレイバックを聴くと、予想をはるかに超えて豊かな響き! 結果的に、自分で理想とする音色の質感が保たれたまま、ピラミッド的なバランスで音楽が運ばれていく。それが曲のキャラクターにも結びついたのでしょうね」

録音では2本のフルートを使い分けている。以前から愛用するヤマハの18金。そして昨年に念願かなって入手した、恩師ジャン=ピエール・ランパルが吹いていた楽器と製造番号が近接するヘインズの14金。

「ランパルというと“フレンチ・スクール”のレッテルが張られます。しかし彼こそはモーツァルトなどと同じ“ヨーロッパ人”の典型だったと思えてなりません。フルートによる音楽表現の頂点を極めたからこそ、国境を超えて活躍し、共演相手も選ばなかった」

そしてその高弟として世界を股にかけた演奏活動を行ない、パリのエコール・ノルマルで教授をつとめてきたニッポンジン。そんな工藤が自ら“世界言語”としてのバッハ像を世に問うことの意味は大きい。

「最近の若いフルート吹きは、バッハに向き合う姿勢が中途半端に感じます。古楽器でやるものだと漠然と片付けたまま、深く掘り下げない。しかしバッハの鍵盤作品をピアノで弾いて聴き手を感動させられるように、モダンフルートでの解釈をきちんと刻みこんでおきたかった……。第4番から第6番のチェロ組曲も近々収録予定です。ゆくゆくは無伴奏ヴァイオリン作品まで? 仮に全曲は無理でも、抜粋した形なら可能かもしれませんね。その辺は鋭意検討中(笑)」