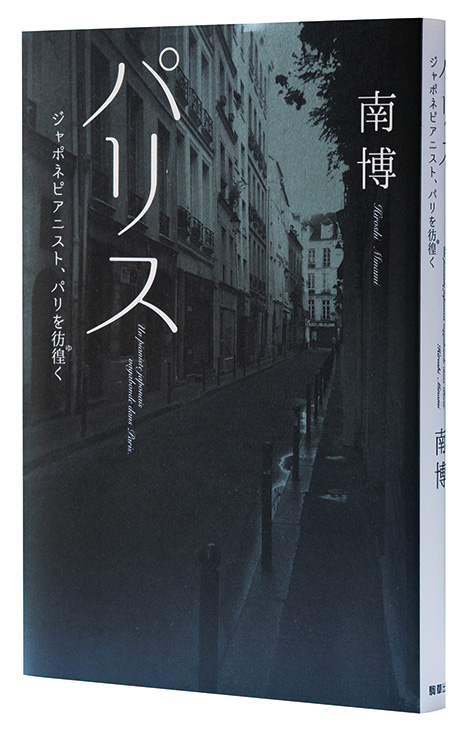

『白鍵と黒鍵の間に』『鍵盤上のU.S.A.』に続くパリ篇は「ハードボイルド小説」?

ほぼ10ページのイントロ、「ギンザ」があって、本篇たる「パリス」へ。

タイトルは 「パリ」でなく、「パリス」。エリントンに 《Paris Blues》があるけど、これ、「パリ・ブルース」だったりするとがっかりだ。やっぱり「パリス・ブルース」でなくっちゃ。「ス」音のひびきあいにこそ、っておもう。だから、大きな文字で「パリス」とあるだけで、テンションが高くなる。

ツアー先のスイスからパリへ行こう。かの地にしばらく滞在しよう。ボストンの音楽学校はしばらく休学。さて、どうなることやら。フランス語がほとんどわからないところからこの街の、およそ観光とはかけはなれた生活圏にはいりこむ「僕」。ピアフを、ラヴェルを愛するピアニストが、街のジャズを鼻を、勘を頼りに探る。聴くんじゃない。自分がやる、そこで楽器を弾く人と弾く方へ。

「これは小説ではない。」と菊地成孔の一文が帯に。小説なのか小説でないのか、著者の体験なのか体験からくる夢なのか、はどうだっていい。ここには、ジャズがもともと持っていた悪所や魔界とつながる何か、ハードボイルドとつながる何か、女と裏社会とアルコールとジャズとがつながった何か、つまりある意味クリーンでビジネスライクになってしまったのとはべつの、もしかしたら往年のジャズのイメージが、ストーリーが、ある。ブロークンなフランス語と英語と日本語のちゃんぽんになった会話が、出会ったミュージシャンの演奏が、ストーリーの細部を彩る。

コブラの演奏には、我々をギャフンと言わせるに充分なフレーズが随所に織り込まれ、その場の全ての者どもを圧倒した。ヘイ、コブラ、毎晩この調子で行こうぜ。卒業なんてこと忘れるからさ。そう思わせるほどのパフォーマンスが舞台で繰り広げられていた。(p.197)

もしかするとストーリー展開はクリシェかもしれない。でも、本書のなかで 「僕」が求め、発見する音楽は、こうしたところとつながっている。それこそが音楽の生々しさだし、底知れなさ、じゃないか?