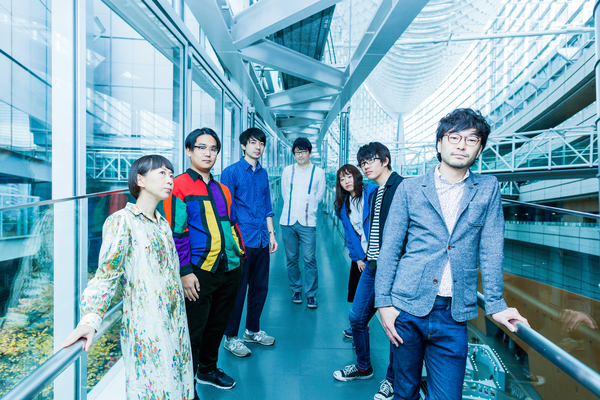

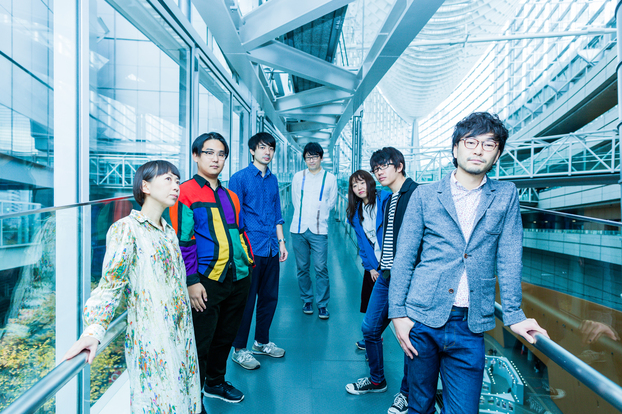

Photo by 勝永裕介

7人編成のインスト・バンド、henrytennisが実に10年ぶりとなるサード・アルバム『Freaking Happy』を完成させた。〈New Wave Of Progressive Rock〉を掲げ、2003年に結成されたhenrytennisは、シカゴ音響派の影響を消化しつつ、クラウトロックやテクノの要素も内包したトランシーなサウンドを鳴らし、2006年のファースト『eight rare cases』と、2009年のセカンド『R.U.R.』は高い評価を獲得した。

2010年の活動停止後、中心人物の奥村祥人(ギター)はいくつかのプロジェクトに関わりつつ、何度となくhenrytennisを再始動させようとするも、その活動がふたたび軌道に乗るまでには5年以上の月日を要することとなった。しかし、スナーキー・パピーに代表される新しいジャズの潮流に刺激を受けた2016年末からその潮目が変わり、2018年3月にはKing Gnu、ものんくる、吉田ヨウヘイgroup、Yasei Collectiveらを集めた自主企画〈グランドスラム〉を東京・渋谷WWWで開催。成功を収めることで、復活の狼煙を上げたのだった。

こうした道のりを経て完成した『Freaking Happy』は、過去と現在を繋ぎ合わせ、バンドの未来を照らし出す作品だと言っていいだろう。ジャム・セッションからDAWへと曲作りが変化したことにより、コード・ワークやリズムのアレンジがより精緻に作り込まれ、サックスやトロンボーンがポップなメロディーを奏でつつ、プログレッシヴな曲展開は初期にも通じるものがある。内包される音楽性は当然のように折衷的で、〈ネオ・ジャズ〉の枠組みからも自然とはみ出しているところに、このバンドの独自性が感じられる。

アルバムのリリースを機に、奥村にアップダウンの激しかった15年に及ぶバンドの歴史を振り返ってもらったが、日本では00年代に隆盛したポスト・ロック/音響派と、2010年代のネオ・ジャズとのリンクを、henrytennisという稀有な存在を通じて見出すことも、個人的な取材の裏テーマであった。そして、〈ポスト〉にしろ〈ネオ〉にしろ、その根底には音楽を進歩させようという情熱があるのだと、奥村は確かに教えてくれた。

ポスト・ロック/音響派との出会いが決めた道筋

――10年ぶりのアルバム完成、おめでとうございます。僕のなかでは昨年3月に行われた自主企画〈グランドスラム〉が起点となって、今回のアルバムまでたどり着いたような印象があるのですが、なぜあのタイミングでイヴェントを開催しようと思ったのでしょうか?

「〈グランドスラム〉をやろうと思ったのは、徐々に変わってきた自分の音楽的な趣向をひとまず見せたいと思ったからです。そのためには、そのときの自分が影響を受けつつあったネオ・ジャズの流れを汲んでいるアクトたちが必要だった。みんな何かしら現代の進歩的なジャズの影響を受けていて、僕もそういった部分をhenrytennisで表現していきたいと思ったから、あの場を設けたんです」

――奥村さんがこれまで関わってきた〈みんなの戦艦〉のブッキングともまた違う、〈ネオ・ジャズ〉というコンセプトが明確なブッキングでしたね。

「もともと僕は新しいもの好きなところがあるんですよ(笑)。スナーキー・パピーやカマシ・ワシントンを聴いて、カッコいいなと思い、いま自分が作りたいのはロック寄りのインストゥルメンタルではないなと思った。(スナーキーら現代ジャズの人たちは)もっと音が豊かだし、メロディーも凝っていて、スケール通りには行かなかったりする。そういう部分を大切にしているのは、音楽に対する姿勢としてすごく真面目だし、ストイックに感じたんです。〈こういう音楽を自分がやったらどんな形になるんだろう〉という興味から、自分でもやりはじめました」

――それにしても、いい面子でしたよね。一年前ですけど、King Gnuなんてもうこの規模感のイヴェントにはなかなか出れないだろうし。

「ものんくるとかも有名になりましたもんね。あの日、MUSIC FROM THE MARSの藤井(友信)さんと俺の2人になったときに、〈すごいの集めたね〉という話になって、〈この面子はホント音楽的にすごいから、たぶん一年後にはとてもこの面子じゃ組めないよ〉と言われたんですよ。で、〈俺もその位置に行きたいけどね〉と言われて、〈俺もそのつもりですよ〉って返したんです」

――いい話ですね。〈グランドスラム〉に下の世代だけではなく、同世代のMUSIC FROM THE MARSが出ていたことも、とても意味があったと思います。結成自体は彼らの方が97年と少し早くて、henrytennisの結成は2003年。もともとはどのようなコンセプトでスタートしたバンドなのでしょうか?

「2000年代の初頭って、音響派と呼ばれるジャンルの波があって、トータスやディラン・グループとかが流行ってたんですよね。ギター・ロックとかギター・ポップをやっていた子たちの中でも、先進的な子たちはそっちに行って、ロックを信奉してやってる子たちとパッと別れた印象があった。そのなかで、僕は音響派のほうに行ったんです。ただ、僕は音源を研究することはあんまりしなくて、リスナーとして自分のなかに蓄えたうえで、〈じゃあ、自分ならどうするか?〉という発想からはじめるんです。そうやって作ったのがファーストの『eight rare cases』(2006年)で、だから一曲目でトータスっぽく始まりつつ、でも全体を聴くと全然違うっていう(笑)」

――ポスト・ロックや音響派もそもそもジャズとの接点が強い音楽ですよね。『eight rare cases』というタイトルはソフト・マシーンの歌詞の一節から取られていたように、カンタベリーもお好きだと思いますし、奥村さんのなかにはそもそものルーツとしてジャズがあったわけですか?

「自分はロックを聴きはじめたのが小6でビートルズからなんですけど、カンタベリーに出会ったのは大学2年生くらい。ソフト・マシーンを借りて、〈カッコいいし、俺の作る曲に似てる〉と思って、そこからジャズに興味を持ち、広く浅くですけどいろいろ聴くようになりました。特に、スケールとかコード感ではすごく影響を受けたので、そこが音響派をやってみようと思ったことに繋がってますね。音響派の人たちもジャズを通っているから、コードの流れとかが理解できて、〈やっぱりそれだよね〉と言えるものだったんです」

――カンタベリー自体がいろんな音楽性を内包しているわけですが、初期のhenrytennisはプログレやクラウトロック、さらにはテクノにも影響を受けていて、トランシーなダンス・ミュージック的色合いも強かったですよね。

「それで言うと、〈ループ〉が大きかったんです。演奏者だけループする回数を把握していて、観客は何回続くかわからないまま、バンドが突然キメをババってやる。それに対するリアクションが大きくて、これはおもしろいなと思ってから、ずっとループを大切にしてます。〈これスナーキーだったらメロディー変えてるだろうな〉というときでも、ずっと同じことを繰り返していたりするのは、当時からの延長なんだと思いますね」

――当時はROVOとかにも近い印象でした。

「大先輩ですし、すごく親和性は感じていて、当時メンバー同士でもよくROVOの話はしていました。あと当時同じスタジオを使っていた界も大好きでしたね」

――ROVOにしても、もともとアンダーグラウンドでジャズをやっていた人たちが、ダンス・ミュージックをコンセプトに立ち上げたバンドですもんね。

「そうですよね。だから、〈ジャズが好き〉ということを特別意識はしてなかったと思うんですけど、そういう人たちを追っていたというか、その道を歩んでいたんだなっていうのは、いま振り返ると思いますね」