風は吹き続ける――

音楽で浮かび上がる、ひとつのアメリカ史

日本では1980年代の代表作で、地元モンタナ州の四季を描いたシリーズの人気が高く、ジョージ・ウィンストンにニューエイジのピアニストというイメージが強くあるかと思う。でも、彼自身は、R&Bやブルース、ロックの影響を受けていて、ドアーズの大ファンを公言している。新作『レストレス・ウインド』にはそんな彼の一面が色濃く反映されている。

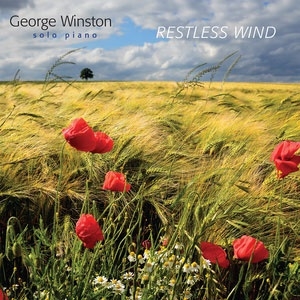

GEORGE WINSTON 『Restless Wind』 Dancing Cat/RCA/ソニー(2019)

アルバムは、オリジナル1曲とカヴァー10曲という構成で、カヴァーの選曲がとても興味深い。出演者全員がアフリカ系というガーシュインのオペラ「ポギーとベス」の劇中歌“サマータイム”や、1910年にメキシコで起きた民主化運動に参加した作曲家ホセ・ロペス・アラベスの“カンシオン・ミクステカ(イミグランツ・ラメント)”、また、大好きなドアーズのレパートリーからもベトナム戦争の反戦歌“名もなき兵士”が選ばれている。ジャンルも時代も幅広いこれらの楽曲から読み取れるのは、人種差別、LTGB、反戦、移民など、長い歳月を経た今も解決されないままの問題をテーマにしていることだ。

でも、なぜ彼は、これらの曲を取り上げたのか。混沌とした現代社会へのメッセージなど、さまざまなことが推察されるけれど、本国からの資料では新作に関して、「アメリカ史における、ジョージ・ウィンストンの素晴らしい社会的考察をカタチにした作品」と説明している。確かに豊富な知識を生かして、膨大にある候補曲の中から時代背景、アメリカ社会にもたらした影響などを熟考して、厳選されたとわかる10曲。多くのオリジナルは、歌詞に意味のあるヴォーカル曲だ。

それらをどう楽器で表現するのか。全編でピアノのソロ演奏を貫いているが、それなのに厚くて豊潤な音色はアンサンブル演奏のように聴こえる。さらに時にはピアノの中に異なる楽器が潜んでいるような錯覚に襲われる。たとえば、60年代にスティーヴン・スティルスが書いた“フォー・ホワット・イッツ・ワース”ではシタール風のサイケデリックな音が響いてくる。どうやって奏でているのだろうか。

アレンジに関してはニューオリンズ出身の超絶技巧派ピアニスト、ジェイムズ・ブッカーの影響を受けているという。ウィンストンも高度なテクニックを駆使しているからこそ、アンサンブルのような演奏を実現させているわけだけれど、超絶技巧にありがちな緊張感はなく、ゆったりと気持ちよく演奏に酔いしれることができる。そこに本物の卓越したテクニックが感じられる。