著者ポール・アンドラは、関東大震災や東京大空襲、自死した人気弁士の兄との関係といった黒澤の個人的体験が、「羅生門」を中心に黒澤映画にいかに反映されているかを読み解く。黒澤の自伝「蝦蟇の油」に依拠しつつ、そこに黒澤の周囲の人間の証言や新聞記事を併置させ“立体的”に考察することで、黒澤が自伝で敢えて言及しなかったことにこそ“真実”が見え隠れする様を暴き立てる展開は実にスリリング。芥川の原作にはない「羅生門」の巫女を亡兄の職である弁士に見立てる考察には唸らされた。作家論/作品論を越えて、本書そのものが〈真実〉とは何かを問う「羅生門」のような一冊だ。

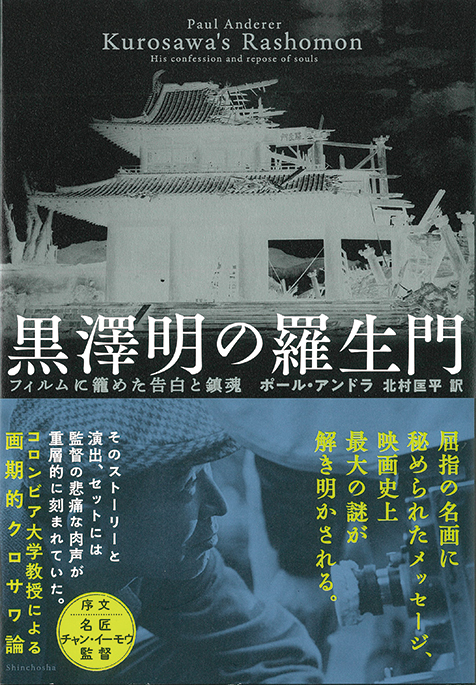

ポール・アンドラ 「黒澤明の羅生門―フィルムに籠めた告白と鎮魂―」 作家論/作品論を越えて〈真実〉とは何かを問う「羅生門」のような一冊

ジャンル

書籍