広島は著者の生まれ育った場所であり「一瞬のうちに10万人が亡くなり、その後に10万人が緩慢な死を迎え、今も次々とその影響で死に続けている町」である。しかし、そこに「幽霊話」がまったくないという。本の帯に記された「なぜ広島には幽霊が現れないのか」、はこの本を貫くテーマとしてある。リオタールが非人間的な状況から人間的であることを照射することでしかそれは見えてこないと考えたように、翻って幽霊という存在を忘却したり、なにか安心したりできるものにすり替えることで、逆に生きているということや自由であることの意味を忘れさせてしまう。

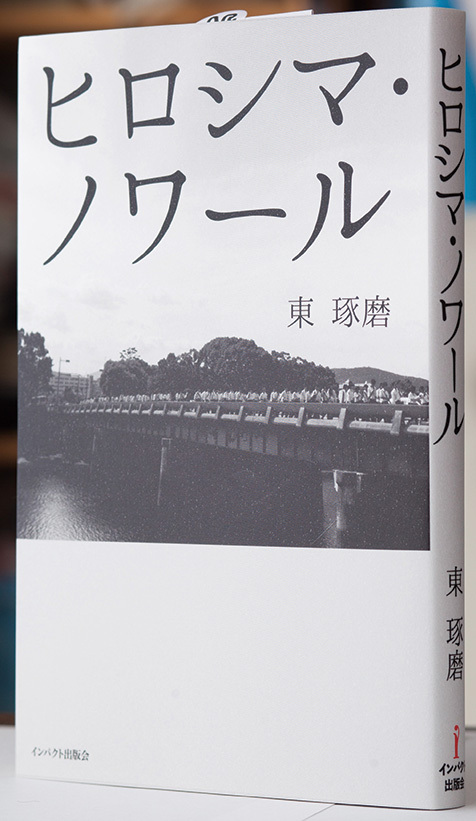

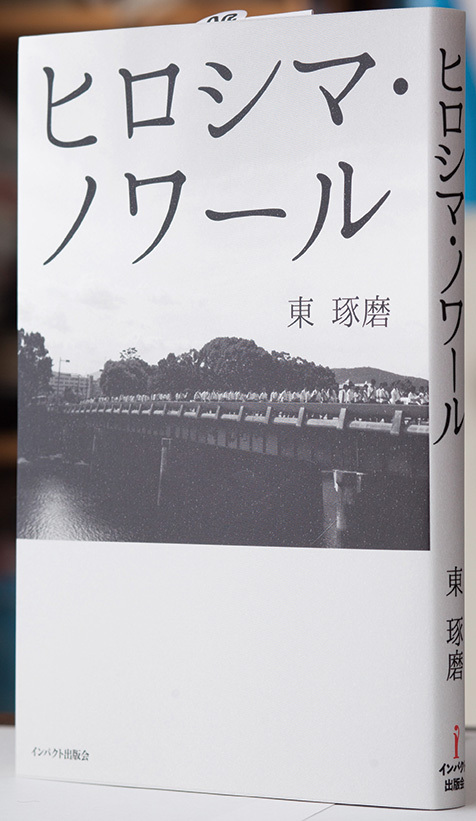

8月6日の夜、広島の元安川で行なわれる灯籠流しは、もともとはお盆に帰ってきた霊を送るものであり、その地域の人たちが集まって始まったものであったが、現在では多くの観光客が訪れ、「人類の平和」といった(もちろんそれも希求されるべきものだが)どこか抽象化された願いが掲げられた、地元の人々の実感からかけ離れたものになってもいるという実情。作曲家三輪眞弘が、芸術というものが、「死者」や「未だ見ぬ子供たち」に向けられるべきものであると言ったように、現在およびこの世界、「私」という主体が実際に見たり触れたりといった把握できる世界、がその外につながっているということ、通じるということを想起する必要があるのだろう 。「ヒロシマ」という代理表象の陰に隠されてしまった「幽霊」たちにこそ、わたしたちは思いを馳せ、そこから学ぶことができる。その未知であり、畏怖すべき「幽霊」たち、すでにいない人々、来るべき人々こそが、科学技術や合理主義があらゆる宗教的なものや迷信を非科学的であり時代遅れとした時代に、むしろそれこそを批判的に見る目として機能すべきなのだと思いたい。

【参考動画】東琢磨「ヒロシマ・ノワール」について触れられたポッドキャスト番組「四谷会談」第5回