ベルリンに近いドイツ・ブランデンブルク州の州都で日本にも知られた地名のポツダム市。同地に本拠を置く室内オーケストラ〈カンマーアカデミー・ポツダム(KAP)〉は旧東西ドイツ統一後10年目の2000年に発足、1970年、トリノ生まれのアントネッロ・マナコルダが2010年から首席指揮者を務める。シューベルト、メンデルスゾーンに続く〈ソニー クラシカル〉での交響曲全集プロジェクト第3作はベートーヴェン。これまで“第1、2、7番”と“第5&6番「田園」”の2点をリリース済みだ。2023年4月、読売日本交響楽団を客演指揮した際に話をきいた。

――弦はモダン楽器のピリオド奏法、管&打は楽器自体もピリオドですね。

「私はイタリア人、ヴァイオリンの恩師の1人はヘルマン・クレバース先生(ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の元コンサートマスター)でしたから、最初はピリオドと無縁。ある日、サイモン・スタンデイジとトレヴァー・ピノックによるヴィヴァルディの“四季”の録音に衝撃を受け、ガット弦を使うことから始めました。1997年にマーラー・チェンバー・オーケストラの設立に携わって以来ルツェルン祝祭管弦楽団に至るまでの15年間、私はクラウディオ・アバドのコンサートマスターを務めながら、時代様式に即したアーティキュレーションやフレージングを究めてきました」

――その成果がベートーヴェンにも投影されている?

「誰がまだベートーヴェン交響曲全集の新録音を期待するのか? 自分自身にも問いかけました。少なくともカラヤン指揮ベルリン・フィルの時代とは音楽のとらえ方もオーケストラのサウンドカルチャーも違います。とりわけアーノンクール以降の様式感の変化も踏まえ、2020年代の時点における〈私たちの語法〉を記録しておこうと考え、踏み切りました。ベルリン州立歌劇場ピエール・ブーレーズ・ザールでのライヴ録音がメイン、第2&7番はテルデックス・スタジオのセッション録音です。第9番の合唱は小編成にとどめ、チェコのプラハ・コレギウム・ヴォカーレ1704を起用します」

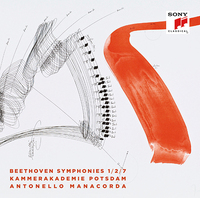

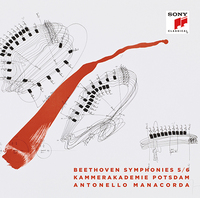

――ジャケットのデザインも斬新です。

「日本でも著名なヴィジュアル・アーティスト、私の義妹に当たるヨリンデ・フォークトがベートーヴェンの手稿譜なども参考に作成したオリジナルです」