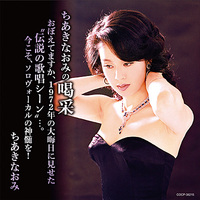

“喝采”“夜へ急ぐ人”“黄昏のビギン”など数多くの名曲とともに語り継がれるシンガー、ちあきなおみ。歌手活動の停止から32年、長く沈黙を続ける一方で、昭和歌謡の最高峰と言うべきドラマティックな歌の世界は絶えず新たなファンを生み出しています。

今年はデビュー55周年、その記念日となる2024年6月10日(月)には全シングルと全オリジナルアルバムの計300曲以上がストリーミング/サブスクリプションサービスで配信されます。ちあきなおみの音楽がより身近なものとなるこの機会に、彼女がどのような歩みのなかで歌を紡いできたのか、その足跡を振り返ります。

下積みを経て、お色気アイドルとしてデビュー

1947年、東京都板橋区で三姉妹の末っ子として生まれたちあきなおみ。幼い頃から芸事が好きだった母親の影響でタップダンスを習い、5歳の時に日劇のステージで初舞台を踏む。以降、何度も芸名を変えながらジャズ喫茶や米軍キャンプ、キャバレーを回り、歌手として下積みを続けた。この時、橋幸夫やこまどり姉妹といったスター歌手の前座も務めている。

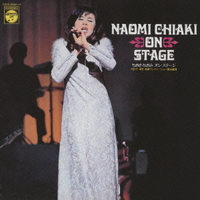

その後、日本コロムビアのオーディションをきっかけに作曲家・鈴木淳のもとでレッスンを受け、1969年6月10日、21歳の時に“雨に濡れた慕情”で念願のレコードデビュー。作詞は、のちにちあきの代表曲“喝采”を生み出す吉田旺。月刊「平凡」の作詞コンクールへの応募をきっかけに、吉田自身もこの曲で作詞家デビューを果たした。

デビュー当時は、〈魅惑のハスキーボイン〉というキャッチフレーズが付けられるなど〈お色気アイドル〉として売り出されていたちあき。初めてのヒットを手にしたのは、1970年4月にリリースした4枚目のシングル“四つのお願い”。さらに次作の“X+Y=LOVE”も好セールスを記録し、その年の「NHK紅白歌合戦」に初出場する。しかし、そんなお色気路線も長くは続かず、その2作をピークに売り上げは落ち込み、次の一手としてヒットメイカーの阿久悠を迎えるが、挽回には至らなかった。

名曲“喝采”誕生の裏で起きた対立、そして躊躇い

焦りが募るなか、ちあき本人からの指名で2年ぶりにタッグを組むことになった吉田旺。作曲には、コロムビアでヒデとロザンナ“愛は傷つきやすく”や、いしだあゆみ“砂漠のような東京で”などを手掛け、新進のヒットメイカーとして注目を集めていた中村泰士が起用される。これはデビュー曲“雨に濡れた慕情”を聴いてちあきの才能に惚れ込んだ中村が「ぜひ曲を書かせてほしい」と直談判してのものだった。そして1972年5月、吉田旺 × 中村泰士の第1作となるシングル“禁じられた恋の島”が発売される。しかし、自信作だったにもかかわらず、結果はシビアなものだった。

そこで新たに登板したのが、ちあきがのちのちまで信頼を寄せることになる当時のコロムビアのディレクター、東元晃。ヒデとロザンナやジュディ・オングで組んだ中村とは旧知の仲である東元によるプロデュースのもと、吉田と中村は第2作を生み出す。それが、1972年9月にリリースされた13枚目のシングル“喝采”だ。

〈届いた報らせには 黒いふちどりがありました〉――3年前に駅で別れた恋人の訃報に衝撃を受けながらも、今日もステージに立たなければならない歌手の身の上が描かれているこの曲。前作が振るわなかっただけに吉田が何度も書き直して作り上げた詞は当初、〈幕が開く〉というタイトルだったが、東元により“喝采”に変更された。また、〈黒いふちどり〉という歌詞は縁起でもないとレコード会社や事務所、さらに中村も猛反対したが、吉田は〈ここが歌の核〉だと徹底抗戦して死守、一方の中村も一部メロディーを書き直すなど試行錯誤を重ねた。

そうしてようやく完成に漕ぎつけた”喝采”だが、音合わせを終えた時、ちあきは「私、この歌は歌いたくない」とマネージャーに漏らしたという。歌詞は吉田の創作がベースだが、下積み時代に淡い初恋をしていた男性が亡くなるという辛い経験をちあきが思い出して躊躇した、と伝えられている。しかし、プロとして楽曲に向き合うことを決断、レコーディングはスタジオに黒い幕を張り、誰にも見られない状態で裸足のまま行なったそうだ。

ちあきが集中力を研ぎ澄ませ、まさに絶唱と言うべきパフォーマンスを注ぎ込んだ”喝采”は大きな評判を呼び、ぐんぐんと売り上げを伸ばしていった。その年、大本命と目されていた小柳ルミ子の“瀬戸の花嫁”を抑え、見事日本レコード大賞に輝き、「NHK紅白歌合戦」の大舞台を飾った。