ジューク/フットワークやアイドル・カルチャーとも交錯しながら、東京のアンダーグラウンド・シーンを牽引してきたハバナイことHave a Nice Day!が、Virgin Babylonに移籍して先月発表したベスト盤『Anthem for Living Dead Floor』に続き、新EP『Dystopia Romance 2.0』を5月11日にリリースする。前者はエレクトロやパンク、ヒップホップなどを混合した彼らのアンセムが詰まった選曲で、後者はレーベルを主宰するworld's end girlfriendとのコラボレーション曲“NEW ROMANCE”などを含む6曲で構成されている。そんな彼らとツーマンを行うなど昨今親交を深めているのが、これまで同レーベルから多くの作品を発表してきた大阪の大所帯バンド、Vampilliaだ。彼らもまた、早くも今年2作目のEP『my heart will go on』をリリースしたばかりである。今回は、この同時期に作品を発表することになったレーベルメイトの2組より、ハバナイのヴォーカリストでソングライターの浅見北斗と、Vampilliaのディレクションを務めるリーダーに、現在の音楽シーンを取り巻く状況や新作について大いに語ってもらった。

何もできない男はミステリアス(リーダー)

――それでは始めさせていただきます。

浅見「えーと、実はこういう機会があったら絶対話そうと思っていたエピソードがあるんですけど、いいですか?」

――どうぞどうぞ。

浅見「2013年の事なんですけど、Vampilliaを意識せざるを得ない出来事があって。ハバナイは、トラックスマンが初来日してジュークが盛り上がっていた頃に〈SHIN-JUKE〉というジューク/フットワークのイヴェントに出させてもらっていたんですよ。それがきっかけでその界隈のDJやトラックメーカーと知り合うことが増えて、そういったシーンに接近していた時期で。その頃にSoundCloudに曲を上げたらEQホワイっていうシカゴのトラックメイカーが褒めてくれて、リミックスもしてくれたんです。彼はプラネット・ミューというレーベルから出てる〈Bangs & Works〉ってジューク/フットワークを世界的に有名にしたコンピレーションにもDJ T・ホワイという名義で参加していて。それで時を同じくして、そのオーナーであるマイク・パラディナスにリミックスしてもらっていたバンドがいたんですが、それが何を隠そうVampilliaだったんですよ!」

リーダー「マイク・パラディナスにリミックスしてもらったのはかなりすごいことなんだけど、特に話題にはならず俺が嬉しかっただけやったですね(笑)。この間も、海外でゴッド・スピード・ユー!ブラックエンペラーと対バンしてきたんですけど、彼らとツーマンやった日本のバンドっていないんでしょ? 審査もめちゃめちゃ厳しかったらしくて、逆輸入も期待してたんですけど、これもまた埋もれましたね。今回のEPも国内からは反応がないです」

――リーダーさんがハバナイを見たのはごく最近なんですよね?

リーダー「僕、日本の音楽に疎くて。今年になって知り合いにくっついて観に行ったライヴにハバナイが出ていて、むちゃくちゃ格好良かったんですよ。普段音楽でテンションが上がることがあまりないので、悔しいやら嬉しいやらで。観てる最中にこの人(浅見)のあだ名ができたんですけど、それが〈石で出来た小沢健二〉」

浅見「石のオザケン(笑)」

リーダー「それにしてもライヴが良すぎて、(Vampilliaメンバーの)真部(脩一)君もちょっと悔しがってたもんね。また声が微妙なのが良い。オザケンが歌ったらパーフェクトなポップスとしてトップまで行きそうなくらいの楽曲だと思うけど、彼とは全然声が違うしヴィジュアルも石だから(笑)、そうはならなくて。でも、そういった歪なもののほうが感動するんですよ」

浅見「俺はVampilliaについては、BiSや戸川純と一緒にやっているとか、吉田達也がメンバーにいるといった情報だけが入ってきて、音楽は1回も聴いたことなかったんです。でも、この間初めてライヴを観たら〈めっちゃおもしろいじゃん〉と思って。でも大阪ではウケないなと思いました。どちらかというと音楽やバンドの作り方は東京っぽいのに、関西独特の回りくどい笑いがあって、そこが全然噛み合ってないという(笑)」

リーダー「ベースのMCのことやろ? クソおもろないんですよ(笑)」

浅見「そうそう。ベースのミッチー君のMCが大阪のめちゃめちゃスベってるやつの喋りだなと(笑)」

リーダー「いま〈東京っぽい〉って言ったけど、僕ら東京でもウケないですよ。かといって大阪でウケるわけでもなくて、山口県でちょっとウケる(笑)。山口でライヴ観てた女子高生が泣いてたし」

浅見「めちゃめちゃ局地的(笑)。でもウケないのはわかる。Vampilliaが嫌われるのは、お金かけて何とかしようとしている雰囲気がすごくするからだよ(笑)」

リーダー「まあね。ただ、自分たちの作りたいものに情熱と金をかけるのは当然だと思っていて。だけどVampilliaは一般的に〈ここに金使うだろう〉というところには使ってないし、メジャーという、アホみたいなバンドにアホみたいに使っているものとは金額も違う。僕らはさらにドブに捨てるような使い方しかしてない。というのも、レコーディングにめちゃくちゃ時間をかけてしまうんですね。それはみんな下手くそなのに、練習不足のままスタジオに入って、その音源素材がボツるということが多いからで、全部僕がせっかちなせいです。あと、真部君や吉田達也さんとか、お金使って(招致して)ると思われているフィーチャリングの方々は大体が有志なんですよ。お金じゃなくて奇特な気持ち」

浅見「これはVampillia最大の特徴なんですけど、いまいろいろと偉そうに話しているリーダーは何もしないですからね。演奏はしないし、ライヴにも出ない。真部くんや吉田達也さんというスター選手を抱えながら、何もやっていない彼が一番威張っているというシステムがVampilliaのおもしろいところだと僕は思います」

リーダー「何もできない男はミステリアスなんですよ。何もしない人が意見をすれば、その言葉に意味があるとメンバーが錯覚する(笑)」

――Vampilliaは練習不足とのことですが、もともと楽器初心者ならではのエモさとか衝動を活かそうとしてましたよね?

リーダー「それが活かせなくて、だんだんと中途半端に上手になってきてしまったんですよ。でもバンドとしてはまあまあ上達していると思っても、ほかのバンドを見ると彼らはものすごく上手いんです。特に東京のバンドっておもしろくないのに上手い人が多いでしょ。だからいま崖っぷちですよ。いよいよ練習しないと、と。それで、そのスキルで身分不相応なことに挑戦する。やるのは僕じゃないんですけどね(笑)」

BiSを観て、もうバンドじゃ勝てないかもと思った(リーダー)

――Vampilliaもハバナイもアイドル・カルチャーとの接点がありますよね。VampilliaはBiSをフィーチャーしたり、ライヴにミスiDグランプリを獲得した金子理江さんが参加しています。ハバナイもアイドルとの対バンが多いですが、どういった経緯で増えていったんですか?

浅見「おやすみホログラムと“エメラルド”(2015年)という曲を作ったことがきっかけですね。昔は基本的にアイドルとは対バンしたくないと思っていたんですけど、せのしすたぁと対バンしたら、彼女たちのライヴの爆発感がすごかったんですよ。ほかのバンドも盛り上がったんですけど、それはせのしすたぁのお客さんが作ってくれたもので、〈こりゃ到底敵わない〉と思った。それがあって、〈このままバンドとばっかりやっててもしょうがねえな〉という気持ちになって。もともとおやホロはうちのお客さんがすごくおもしろいと言っていたので気になっていて、イヴェントに誘ってもらった時にせっかく出るんだったらと、〈一緒に曲作りませんか?〉と提案しました。そしたらそれを聞いた人から、〈あいつら偉そうなこと言ってたのになんだよ〉って反応があって」

――セルアウトだと?

浅見「そう、〈セルアウト狙ってんじゃないのか〉と。でも、どうせアイドルとやると決めたなら死ぬほど振り切ってやろうと思って。おやホロに曲を作って、それがいい曲だったらほかのバンドは真似できないだろうと。“エメラルド”はそうやって背水の陣で作った曲だけど、結果的にすごくいい感じに回りました。そこからアイドルと対バンすることが少しずつ増えていきましたね」

――そうなんですね。

浅見「俺らは〈スカムパーク〉というイヴェントをずっとやってきたんですけど、普段ライヴハウスに来てるお客さんがずっと黙って観てることが多くて、もどかしかったというのが企画を始めた理由で。もともとライヴや音楽をやりたいと思ったのは、〈RAW LIFE〉のようなパーティーやless than TV周辺のライヴを観て、めちゃくちゃモッシュが起きていて、ものすごいエネルギーを感じたことがきっかけなんです。音源だけではなくてその現場のオープンな雰囲気を含めて好きだった。当時俺らがいた場所にはそういったものがほぼ皆無だったので、それもあって〈スカムパーク〉をやっていたんです。DJの時間も単なる転換じゃなくて、そこでモッシュが起きる状態が理想だったし、特定のグループを観にきて帰るのではなく、フィジカルに楽しむために来ている人が集まるようなものがやりたくて。それでせのしすたぁと対バンしたら、彼女たちのお客さんがわれわれの想像を優に超えたところに到達していて、〈こんなすげぇんだ〉という感じでしたね」

――いまロック・バンドがアイドルから学ぶべきものはなんだと思いますか。

リーダー「いろいろありますよね。僕は初めてBiSを観た時に、〈もうバンドじゃ勝てないかもな〉と思って。ライヴであれぐらいアゲられるのってバンドだとBRAHMANぐらいじゃないですか。実際バンドには客が来ないし。それと、アイドルって昔はみんな可愛かったけど、いまはそれほどでもない子もいて。バンド・シーンのほうへアイドルも降りてきたわけですよ。そうなったらもう勝てないですよね。あとはライヴに来る人の想いが単純に僕らのお客さんより強い」

――逆に勝機があるとしたらどんなところだと思いますか。

リーダー「長く続けるところじゃないですかね?」

――アイドルは基本的には期間限定のもので、すぐ卒業しちゃいますからね。

浅見「そうそう。あとはやっぱり楽曲だと思います。例えば、BELLRING少女ハートやせのしすたぁのライヴを観ると〈こいつらマジですげえな〉って思いますけど、音源を聴くとやっぱり〈アイドルの曲〉なんですよね。アイドルという枠組みを越えることができないって意味で、個人的にはアイドルの楽曲は限界があるかなと」

リーダー「アイドルは刹那というか、瞬間を切り取るものじゃないですか。たぶん、バンドは長い時間をかけて伝えたいものを磨き上げていくから、最終的にはバンドのほうが強いんじゃないかなと」

――成熟というものがあり得ると。

浅見「そうすね。アイドルは良くも悪くも〈スピード感〉と〈表面〉かと思うので。何でも採り入れられるんですけど、あくまでそれは深みや奥行きにはならなくて、エクストリームに表面が変化している。そう考えると、Vampilliaは若干そっちに近いと言えば近いですね。シャウトや雰囲気が、ひたすら表面という感じ」

リーダー「何その表現? 失礼やろ(笑)」

浅見「いや、褒めてるんだって。その表面がどんどん変動していくのがVampilliaのおもしろいところで。でも、伝わりづらいバンドだよね」

――ちなみに〈スカムパーク〉ってイヴェント名はどこから?

浅見「俺がつけました。ハバナイに“scum park”(2014年)という曲があったんですよ。スカムのアティチュードには常々共感するところがあって、BOREDOMSのEYEちゃんがユンボでライヴハウスをぶっ壊すみたいな、そういったところにシンパシーを覚えたんです。名前は、〈B BOY PARK※〉や〈サウスパーク〉が好きだったからで、〈CHAOS PARK〉という、ABRAHAM CROSSがやっていたハードコアのイヴェントにも遊びに行ってたし。〈~パーク〉というのがカッコイイなというのがあって」

※97年から毎夏、代々木公園で行われている日本最大規模のヒップホップ・イヴェント

――Vampilliaもよくスカムというキーワードがついてまわりますよね。何かスカムであることを象徴するようなエピソードはありますか?

リーダー「一番スカムだったのはうちで初期にドラムを叩いていた元・BOREDOMSの吉川豊人さんじゃないですか。あの人はこれまで自分が会った人のなかでも一番真面目で純粋な人なんですけど、どれだけ練習してもドラムが上手くならないんです。キッズと一緒にドラムのスクールにも行っていたらしいですけど、どんなに真面目にやっても全然上達しない。一度ライヴ中に、ドラムが静かになる場面で何故か吉川さんは新聞を読み出すというパフォーマンスを始めたんですけど、多分それに没頭しすぎて、一番ガーン!といかなあかんタイミングにスティックではなく新聞で叩いてしまったことがあって。あれこそスカムでしたし、同時にものすごく美しい瞬間でした。最初に会った時なんて〈おい、サウンドはエアロスミスにせなあかんぞ〉〈あのクォリティーや。あれが一番ええ音や〉と真顔で言ったり、僕が働いていたCD屋に来て〈セリーヌ・ディオン無いか?〉と天下のBOREDOMSが真面目に訊いてきましたね。吉川さんは下手でしたけど、誰よりも感情のこもった歌うようなドラムを叩く人で、〈純粋な剥き出し〉、それがスカムかなと」

〈納得いかねえ〉怒りがいつどこにいってもある(浅見)

――今回のEP『my heart will go on』もひたすら怒っていて。

リーダー「怒ってますねえ」

――あの怒りはどこから来たんですか?

リーダー「具体的には言えないですよ(笑)。ただ、〈そこまでいってもまだ自分の利益欲しい?〉みたいな本当にクソな人たちがいて、彼らに対する怒りを表現しましたね。ただ、次作はそれを踏まえて、〈永遠の美〉と〈人生〉をテーマに、単純に怒っているだけじゃないものを作りたくて。純粋にそいつらを吹き飛ばす美しい作品を」

――リーダーさんは、ハバナイの新EP『Dystopia Romance 2.0』の感想はどうですか。

リーダー「ハバナイはいつも同じと言えば同じなんですけど……」

――偉大なるワンパターンみたいなことですか?

リーダー「そうかな。僕、胸キュンな音楽が好きなんですけど、ハバナイはひたすらにキュンキュンできますよ。基本的に日本の音楽に興味はないですけど、こんなオッサンでもキュンとできるというのは、作っている人間はさぞかしロマンチックな奴やろうなと思って。もう、気持ち悪いなと(笑)」

浅見「ハハハ(笑)。そう、俺は完全に気持ち悪い精神を抱えてますよ。まあ、自分で言うのもなんですけど、たぶんほかの人よりはめちゃくちゃ純粋というか、自分の信念を曲げないところがあるかな。周りに〈こうしたほうがいいんじゃないか〉〈ああしたほうがいいんじゃないか〉って言われるんですけど、自分のなかで納得いかないと絶対にOKが出せない。例えばLIQUIDROOMでライヴ※をやることになっても、それが自分たちの表現と地続きじゃないと絶対できないです。だからハバナイは活動全体を含めて、精神的なところに統一感を持たせたいというのはすごくありますね。あとはリーダーと同じで、僕もめっちゃ怒ってるんですよ。〈こいつら全然おもしろくないのになんでこんな評価されてんの、納得いかねえ〉みたいな怒りが、いつどこに行ってもあって」

※クラウドファンディングを利用したハバナイの2015年作『Dystopia Romance』のレコ発として開催したフリー・パーティーが、昨年11月に東京・ LIQUIDROOMで行われた

――そうなんですね。

浅見「さっき、〈ハバナイの曲がワンパターン〉と言ってましたけど、それに対してちょっと吹っ切れたところがあって。というのも、アンダーワールドの最近のセットリストを友達が教えてくれて、それが大方99年までの楽曲だったんです。新曲はめちゃめちゃ地味で注目されなくて、ライヴは“Born Slippy”とか昔の曲ばっかりで成立している。それでみんなが聴きたいものは結局同じで、別にすげぇ新しいものを求めているわけじゃないなと思ったんですね。だったら、常に新しいことをやったり、無理に自分が変わっていく必要はないのかなと思うんですよ。ただ、ステージの大きさに見合う曲というのはあると思うんで、ハコに合わせた選曲にはしますけど、それ以外は繰り返しでもいいんじゃないのかなと」

――なるほど。

浅見「とはいっても、やっぱり新しいことをやらないとダメですよね。カニエの新作(『The Life of Pablo』)なんて新しさに溢れてるし、おもしろいことをやってるヤツは〈新しい〉んですよ。10年以上同じことをやっても許されるのは、アンダーワールドとジョンスペだけだってことも肝に銘じないと」

キャッチーなものが大好き(浅見)

――しかし、お話を伺っていると、おもしろくないと思う音楽が評価されていることに対してお2人とも怒りがあるんですね。

リーダー「めちゃくちゃそうです。そもそも、自分が聴きたい音楽を作るという気持ちから始まっているので。ステージには立たないけど」

浅見「ただ、売れている音楽のなかにも、もちろん良いものはたくさんありますよね。俺、キャッチーなものが大好きなんですよ。テイラー・スウィフトやケイティ・ペリー、ジャスティン・ビーバーとか、いわゆるアメリカのトップ40みたいな音楽が好きだし。日本でもブルーハーツ、椎名林檎、Perfume、宇多田ヒカル、ゲスの極み乙女。、サカナクションとかはよく聴きますね。だからメジャーにもインディーにもつまんねー奴はいるし、おもしろい奴はおもしろいし」

――メジャーで売れていても尖ったことをやっている人はいるし。

浅見「そうそう。テイラー・スウィフトやリアーナの音作りなんかはやっぱりすごいですからね。〈こんな音数で世界的にヒットするんだ!?〉という。そういった音楽が実際に売れていたり、アイドルがいまロック・バンドを上回っている現実をもっと認識して、それに対して反応していかないとダメだと思いますね。いまはYouTubeやSoundCloud、Bandcampとか、さまざまなメディアで音楽が聴けるわけで。だから、酒呑んで上手くいってるバンドの悪口をみんなで言い合うようなサムい時代はもう終わりにして、そんな時間があるなら、友達とひたすらおもしろい動画を上げ合ったほうがいいと思うんですよね」

リーダー「たださ、悪口ってすごい大事だと思う」

浅見「大事だよね」

リーダー「日本で(世代が)上のアーティストが下の人たちの悪口を言ってくれたら得をすることがあるけど、いまの日本は好感度文化だから絶対言わない。あれによって下の人がフックアップされることがあると思うんですよ。一方、海外では上が下をすごく攻撃するじゃないですか。〈なんだこの野郎負けねえぞ〉って感じで。だからヒップホップで言うビーフみたいなものが成り立つんだろうし。そういうのが日本はないよね」

浅見「ないねえ、確かに」

――それでは最後に改めて、それぞれの新作の聴きどころを。Vampilliaからお願いします。

リーダー「僕らはボツ曲がないんですよ。気に入ってるかどうかは関係なしに、出来た曲は一応全部出しています。要するに自分たちのなかではすべてが実験であって、いいものを作るための過程なんですよね。今作もそのひとつだし、現状できることの結果です。具体的にはミュージシャンシップが低すぎて、みんなが真部君に〈基礎を覚えろ〉と言われて怒られながら出来たものですね(笑)。僕らは真部講師による授業があるんですが、そこで〈和音とは〉といった講義があって、〈コードとか覚えろよ〉と言われたりしていて。その成果というか宿題の提出のようなものが今回の作品で、たぶんちゃんとしたアルバムが集大成の卒論みたいなものになると思います。すごく雑な言い方をしていますが非常に真面目で一所懸命なんです」

浅見「最高だな(笑)」

リーダー「なので、買う人からしたら〈何を見せとんねん〉という話かと思うんですけど、自分たちが伝えたいことへの過程のひとつをお見せしていると。もっと正直に言うと、いま作っている次作のための大切な実験であり途中経過なんです。そう! バンドの最新作はその歴史のなかでいつも途中経過でしかないんですよ! でも、矛盾しますけど、いまずっと作っている作品は集大成な気がしてるんですよね」

――一方ハバナイはベスト盤『Anthem for Living DeadFloor』に続きEP『Dystopia

Romance 2.0』をリリースされますね。

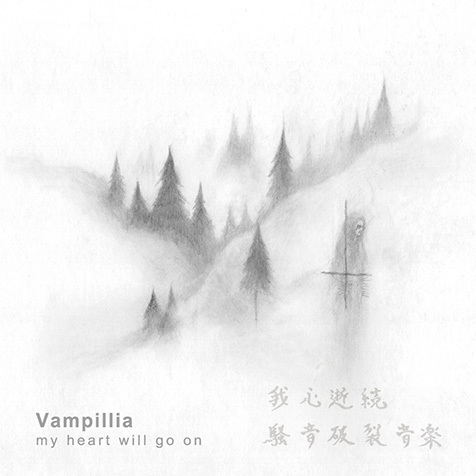

浅見「ベスト盤は、これまでハバナイを聴いてきた人にはお馴染みのライヴ・アンセムばかりが入っていて、これは完全に初見の人のために作りました。やっぱり初めてVirgin Babylonから出すので、〈ハバナイって一体どういうバンドなんだ?〉ということがわかるものにしたかった。EPは、これまでのハバナイの流れを汲んだ作品です。それぞれのジャケット・デザインについて説明すると、ベスト盤のほうは、世界の名立たる名画のなかで、パブリック・ドメイン※のものを使いました。これはすべてネット上にあるフリー素材で、コールドプレイの『Viva La Vida』(2008年)のジャケットも実はそうらしいです。自分たちの楽曲がフリー素材のように〈共有できるもの〉であって、名画たちと同じように〈普遍的なもの〉であるというメッセージも込めました。一方、EPはジャケがほぼないんですが、これは僕らの最終的な落としどころはライヴなので、音源はひとつのデータ素材として販売しているという意味を込めていて。カニエ・ウェストの『Yeezus』(2013年)も同じように、〈音楽はデータだ〉ということで透明なジャケットになっているんですけど、それに近いところがありますね」

※知的創作物について、知的財産権が発生していない状態又は消滅した状態

――ハバナイはライヴの盛り上がりも熱狂的ですからね。

浅見「もちろん僕らがステージでライヴをしているんですけど、お客さんの盛り上がりも含めてHave a Nice Day!だと思っているところはあって。だからCDを買ってくれた人が俺たちのライヴを観に来てくれて、モッシュピットやシンガロングが起こるフロアのエモーショナルな雰囲気を感じてくれたらいいなと思ってます」