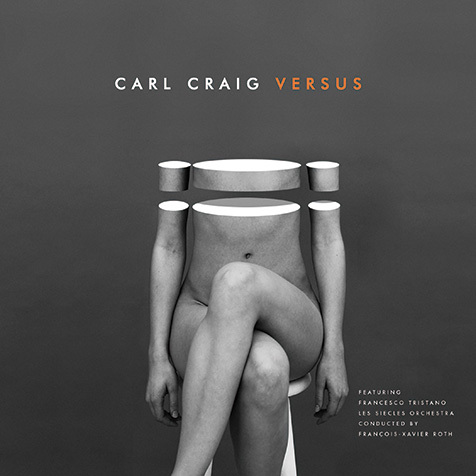

テクノ×クラシックのフルコース

オーケストラは異業種の音楽家たちを惹きつけてやまない。音楽家と生まれたならばやらねばならぬものなのか。ポップス、ロックやジャズでは枚挙にいとまがない。ダンス・ミュージックでも、今世紀にかぎっても英国はワープ・レコーズの楽曲と現代音楽の古典をおりまぜたロンドン・シンフォニエッタの 『Warp Works & Twentieth Century Masters』はじめ、ワープ所属のミュージシャンではスクエア・プッシャーやエイフェックス・ツインらも趣向を凝らした舞台を上演している。筆頭格はジェフ・ミルズだろう。今年はじめの東京フィルとの共演は記憶にもあたらしい。カール・クレイグはそのジェフやマイク・バンクス(UR)、デリック・メイ やホアン・アトキンス、ケヴィン・サンダーソンら第一世にいくらかおくれて登場したデトロイトの第二波、というより後輩だが彼はなみいるパイセンらが拓いた道を地ならしするかのようにこんにちまでテクノにひそむ可能性をためしつづけた、彼のキャリアのもっとも美味しい部分を本作では的確につかみだしている。

調理法はクラシック、料理人はフランソワ=グザヴィエ・ロト率いるレ・シクエル管弦楽団に加えて、ルクセンブルグのピアニスト、フランチェスコ・トリスターノとクレイグみずから腕をふるう。収録曲は90年代なかばにクレイグの名を知らしめた《At Les》や 《Desire》(69名義)、2000年代以降だと《Darkness》や《Sand storms》など、6曲を軸に、インタールード的なモチーフと、トリスターノの持ち曲2曲。全体的にロマン派的な印象に収斂するのは、テクノのオーケストラ化の限界を示してもいるが、クラシックの演奏家につきもののグルーヴ音痴ぶりを感じさせないのは、デリック・メイやオウテカまでカヴァーするトリスターノがオーケストラとの橋渡し役としてうまく機能していることと、モーリッツ・フォン・オズワルドとのダブルネームでラヴェルの《ボレロ》を再構築した経験なども活きたからだろう、味わうほどに滋味深い。