多様性の時代、学ぶことと生きることについての伝言

「もったいない」を大切にしていた樹木希林が、何よりももったいないと思っていたのは、「命の重さ」だった。昨年の9月1日、闘病中の希林さんは、病院の窓の外に向かって、「死なないで、ね…どうか、生きてください…」「もったいない、あまりに命がもったいない」と呟いていたことを娘の内田也哉子は振り返る。毎年夏休み明けの9月1日に、多くの子どもたちが命を絶っているという悲しい現実に胸を痛めていたのだ。その2週間後の9月15日、希林さんは、75年の生涯を閉じる。

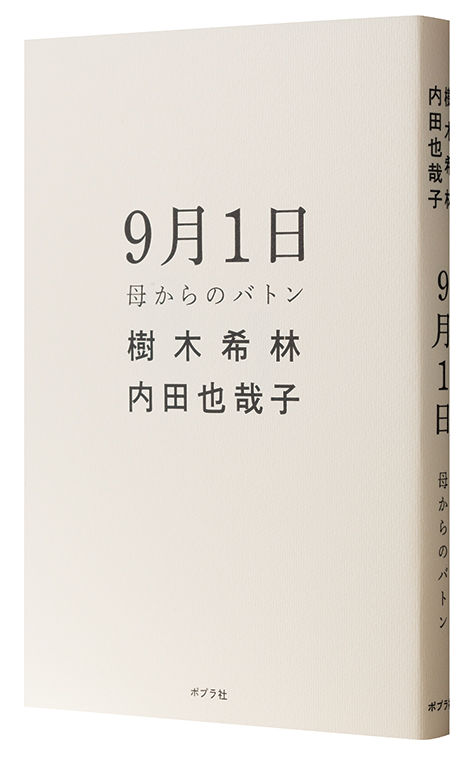

まもなくして也哉子さんのもとに原稿が届く。それは 「学校に行けないことについて」希林さんが語った言葉を ポプラ社の編集者が書き起こしまとめたものだった。娘は母からのメッセージをバトンとして受けとめた。「ほんとうのことをもっと知りたい」「誰かと共有できれば」と願った。ミッションは、母から娘へとバトンタッチされ、一冊の本にまとめられた。

冒頭「難の多い人生は、ありがたい」で、希林さんは自らの子ども時代を“自閉症”だったと語る。祖母からは、「誰かと自分を比べるような、はしたないことはダメ」と言われ、その言葉に支えられてきた。母親になっても叱らない子育てを実践。「大事にしたのは食べることだけ」。「ご飯とみそ汁をうちでつくって食べさせる」ことは心がけたという。トークセッションタイトル「私の中の当たり前」の中の言葉に頷く。

母のバトンを受けた娘は4人と対話している。最終回、ロバート・キャンベル教授の体験談が印象的だ。ブロンクス育ちの思春期、反戦運動に目覚め、壮絶ないじめを体験したロバート少年は、母親の決断で、ブルックリンに引っ越し転校、ようやく深呼吸できるようになったという。この本を読むと、学校に通えなくなっても選択肢があることに気づかせてくれる。大人になって職場に通えなくなった人も勇気づけられるだろう。「母からのバトン」は、この世の全ての人々に向けて差し伸べられている。