〈昭和のオヤジ〉が遺した男泣き大芝居、オペラの激情ぶちまけた歌の数々

2021年1月6日に亡くなったバス歌手、岡村喬生は1931年(昭和6年)生まれ。新聞記者志望だったが、声の大きさを買われ大学合唱団に誘われて以降、歌の方から岡村を巻き込む人生が展開した。28歳でイタリアに留学、さらにウィーンで学びリンツ、キール、ケルンなどドイツ語圏の歌劇場と契約。バイエルン州立歌劇場では「ボリス・ゴドゥノフ」題名役の急な代役を務めた。

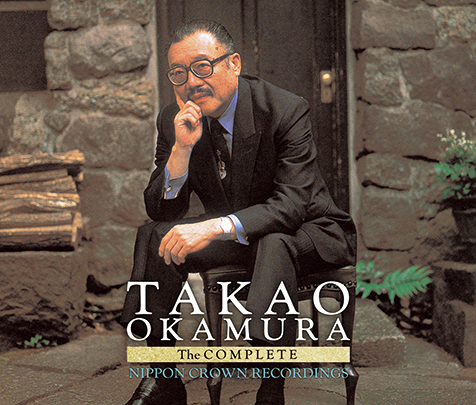

今回、日本クラウンに録音したアルバム5点がキングインターナショナルから、5枚組CDボックスとして再発売された。内訳は『日本の抒情を歌う』が2枚、高橋悠治をピアノに迎えたシューベルトの『冬の旅』、プラハで室内オーケストラを従えて録音した『懐かしき愛の歌』と歌謡曲中心の『昭和を歌う』。録音は58歳の1989年から68歳の1999年に及び、日本クラウン(当時)の川村聡が一貫してディレクターを担い、今回の解説書にも一文を寄せている。

岡村は「“蝶々夫人”の誤った日本人像を正す」との情熱を燃やしたのと同じくらい、日本語の歌にこだわった。オリジナルのライナーノート筆者の1人、ジャーナリストの萩原道彦は1989年に旧東京音楽学校(現在の東京藝術大学音楽学部)奏楽堂館長に就く少し前、「日本歌曲にしぼったコンクールをやってほしい」と打診され、奏楽堂日本歌曲コンクールが誕生したと明かす。それだけに、日本語の歌には強い説得力がある。例えは悪いが〈昭和の男泣き〉を思い出させる〈くさい芝居〉を臆せずオペラ歌手の流儀でやり、大きなヴィブラートをかけながらインターナショナルなスケールを与えていく。

〈低音の魅力〉で売ったフランク長井よりも低いキーで始まる“有楽町で逢いましょう”、ファルセットの男泣きに唖然とする“与作”などツッコミどころ満載のなか、シューベルトのドイツ語が全然流暢ではなく、鼻歌のように処理されるのは意外だった。全体に漂う人柄、ユーモアのセンスは前田武彦(1929)やハナ肇(1930)、大橋巨泉(1934)ら、岡村と近い世代のエンターテイナーに通じる匂いがする。