カーテン1枚めくって出た瞬間にロックスター

――そして、アルバムが完成してリリースされた。

「完成したんですけど、その時点でもうかつてのRCではなくなってしまっていたんです。クレジットを見ればわかるのですが、“忠実な犬(Doggy)”のベースはヘンリー・ハーシュが弾いている。これは、リンコさんが弾いたベースをヘンリーが〈違うんじゃないか〉と差し替えちゃったんです。それで清志郎さんと春日さんも〈いいな〉とOKを出したのですが。

RCってストーンズに近いと思うのですが、バンド外のメンバーがレコーディングに参加していても不思議じゃなかったんです。ただ、この時はバンド内の緊張感がすごかった。うまくいっている仲がいい時であれば多少の精神的な軋みは回避できたかもしれませんが、一番緊張感が強い時だったので、もうバンドとして一つの人格は完全に失っていたと思います」

――アルバムを出した後、ライブはあったわけですよね?

「レコーディング中、野音でのライブはアルバムより20周年をプロモーションする方向に切り替わったんです。取材は、アルバムについて全員がコメントすることはできないとわかっていたので、清志郎さんだけが出て。

野音公演については清志郎さんに〈ちょっと選曲を手伝ってくれ〉と言われ、2人で考えました。〈20周年だからデビュー曲や3人時代の曲も入れよう〉というのは、清志郎さんのアイデアだったんです。僕は79〜90年の曲を入れた方がいいんじゃないかと言ったんですけど、新井田さんもG2もおらず、メンバーも異なるので違うことをやろうと。さらに、ホーン隊も金子マリさんもいなかった。『RHAPSODY NAKED Deluxe Edition』にNHK-FMでやっている79年の演奏が5人編成ですが、5人はそれ以来だと思います」

――アルバムのリリースは野音で告知されていますよね。

「しています。ただ、アルバムはとてもいい作品だったのですが、その後の活動からもわかるように歓迎されざる作品でした。だから、新作の曲はあまりやっていないんです。でも、すごくいい野音でしたね」

――ライブビデオ「ミラクル -20th Anniversary-」に収録されているのは、その一部ですよね。

「ええ。清志郎さんのアイデアで“やさしさ”とかをやったんです。〈初めてやった〉と言っていました。あと覚えているのは、“トランジスタ・ラジオ”を1曲目にやったこと。あれは僕のアイデアなんです。ただ、清志郎さんは〈この5人ではやりづらい。バチッとうまくハマんないんだよ〉と言っていました。

1日目が終わった後に楽屋に呼ばれて、〈“キモちE”に変えようと思ってるんだよ。グッと掴めない〉と言うんです。〈“キモちE”は掴みやすいんですか?〉と聞いたら、〈“キモちE”と“雨あがり(の夜空に)”はいつ、どんな状況でやっても掴めるから〉と。それまで僕は、 “キモちE”は速いパッセージでドライブするロックンロールだと感じていたんですけど、その時〈あっ、これはソウルナンバーだったんだ〉と気づきました」

――ジャンプナンバーですね。

「そう。オーティス(・レディング)がステージに出てくる時の“I Can’t Turn You Loose”みたいな感じで。清志郎さんの畳みかけるような歌詞で、〈これは最初にドスーンと出す、最も得意な勝ち札なんだなあ〉と」

――袖から「キモちE〜〜!」と言って登場しますよね。

「僕、ステージ脇にいたんです。小さい(息子の)竜平くんがいて、(妻の)石井(景子)さんがいて、清志郎さんはステージに出る前にあの衣装とメイクで竜平くんを持ち上げて笑わせて、竜平くんを石井さんに渡して、僕の方を見て〈じゃあ、行ってくるよ〉と言いました。カーテン1枚めくって向こうに出たら、その瞬間にロックスターでしたね。

1曲目が“キモちE”だと、出てすぐにバーンとジャンプできるんです。ジャンプした後にステージを2往復くらいするんですけど、そのステップがミック・ジャガーとオーティス・レディングをかけ合わせたもので、ロックンロールショーとソウルショーが同居していた。“キモちE”はジャンプしやすくてステップも踏みやすいんだなと納得しました」

本当に好きな人しかやっちゃいけないサウンド

――アルバムのセールスはどうだったんですか?

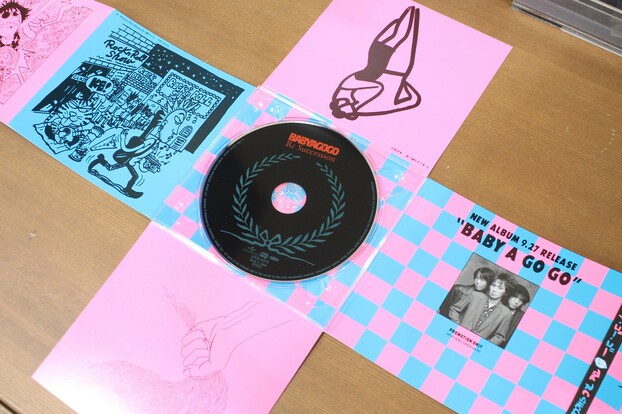

「大成功ですね。18万8,000枚でスタートして、20万枚を超えました。当時の業界誌は3つあって、『オリコン』は3位、『ミュージック・リサーチ』は2位、『ミュージック・ラボ』は1位でしたね。

チャート的にも大成功でしたが、新しいロックンロールを提示できたのがよかったと思います。当時の音楽はデジタルなものやニューウェーブの流れを汲んだ、言ってみれば海外のものを日本風に加工したコピーのようなものが多かったんです。日本のロックやポップスを形成するうえでそこを通らないと今の形にならなかったので、それが悪いことではなかったのですが。ファッションにしても何にしても全部がそういう時代で、フェイクの時代でもあったと思います。けど、『Baby a Go Go』は本格的な、もしくは日本のオリジナルのロックで、世界中どこに行っても通用する初めての作品だと思います」

――なるほど。

「『Baby a Go Go』のサウンドは、みんな怖くて手が出せない領域なんです。ガチャガチャした強いビートでやる方が気持ちいいし、日本の音楽家は特に音で埋めるのが好きだから、スカスカなものは不安になってしまう。

『ストーンズ・ジェネレーション』で〈ストーンズはどういう存在ですか?〉という問いに対して、清志郎さんが〈本当に好きな人しか乗っちゃいけない車ってあるよね。そういう感じなんだよね〉と言っています。その言葉を借りるなら、『Baby a Go Go』は〈本当に好きな人しかやっちゃいけないサウンド〉なんです。

デジタル全盛の新しいものが正義だったあの時代にやったのは、すごい勇気だと思いますね。日本の音楽を強力に押し進めた一枚だと思っています」

――決して派手なアルバムではないですが、繰り返し聴きたくなる名盤の風格がありますよね。

「地味なアルバムですよね。出た意味もすごく大きいのですが、RC史上一番売れたアルバムになった。僕にとっては、すべてのアーティストのアルバムの中で最も好きな作品です」

――難産ではあったけど、今も輝いている作品だと思います。

「清志郎さんは80年に〈レコードなんてチラシみたいなもんだよ〉と言っていましたし、ライブの印象が強いんですけど、ライブとの両輪でレコーディングアーティストとしてもすごく独創的で優れているんです。レニー・クラヴィッツも清志郎さんも、〈レコーディングっていうのはアーティストにとって一番大切なものなんだよ。ものを作ること、その現場はとてもシビアで、色んなことを吸収したり捨てたりしなきゃいけない。ライブはパーティーだよ。息抜きなんだよな〉というようなことを言ってました。

そういう作品性や精神性、クリエイティビティが最高な形で出たのが『Baby a Go Go』だと思います。1世紀単位で語られる作品で、200年後もこのレコードだけは残るような作品だと思いますよ。

ただ、このアルバムでバンドが崩れていった……。RCは出会った当時16歳だった僕の人生を決定したバンドであり、お客さんがほとんどいない状況から自力で、音楽だけで上がっていったバンドです。〈ロックは売れない〉〈日本のロックなんかない〉と言われていた国でロックをメジャーにして有名になって――それは考えられない話だったんですよ。そういうバンドがわずか1年で崩れていく様をスタッフとして見てきて、本当に辛かったですね。

今思うと、すごく色んなことを教えてくれたと思うんですけど。当時は苦しかったのですが、出来上がったものを聴いた時は〈すごくいいアルバムだな〉と本当に嬉しかったですね」