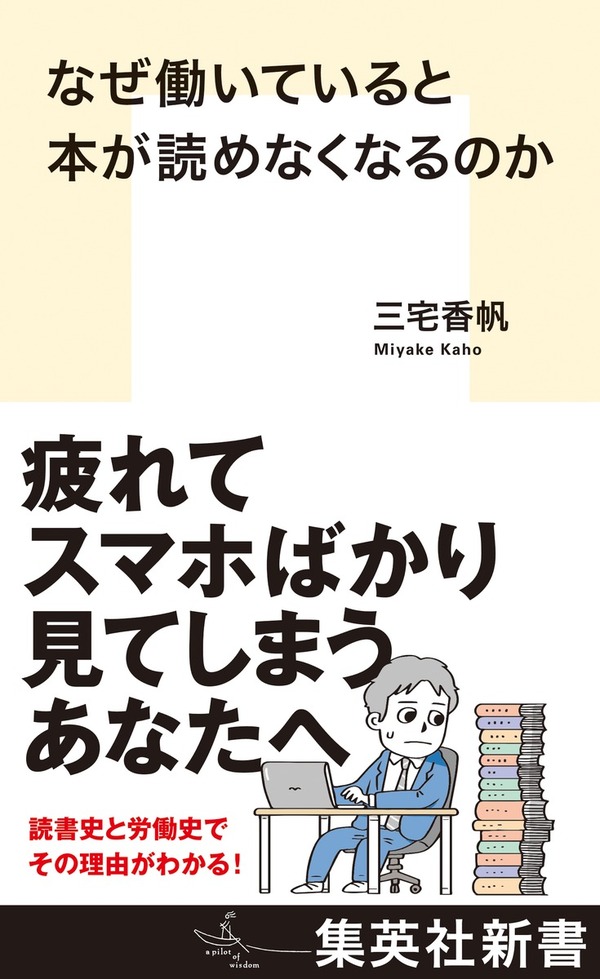

話題のベストセラー、三宅香帆「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」。誰もが読みたくなってしまう書名のインパクトもさることながら、日本人の仕事・労働と読書の関係を掘り下げたユニークな視点が示唆に富む一冊だ。今回は本書を、批評家/ライターでYouTuberの伏見瞬に評してもらった。 *Mikiki編集部

日本人が歓びのため読書した時代などなかった

本書は、自己啓発書のマスクをかぶった歴史書・批評書である。

批評家・三宅香帆は、読書好きの自分が就職して本が読めなくなった体験から、労働と読書の関係を考え始めたという。本書では、明治から現代にいたるまでの、日本における読書の社会的価値の変化について述べていく。明治では立身出世のために、エリート層にとって読書は必要な営為だった。大正では日露戦争以後の時流に端を発する社会不安から、社会主義を説く本が読まれた。戦後にはサラリーマンの娯楽として、バブル期には女性の階級上昇のために。

こうした読書の歴史の閲覧から読み取れるのは、そもそも多数派の日本人が読書そのものの歓びのために本を読んだ時代など一度もなかったという、身も蓋もない事実だ。〈本を読む〉こと自体を楽しんでいる人間は、常に少数派だった。あったとしても、サラリーマンが仕事のストレスを癒すために使うお手軽な読みものに過ぎない。〈読書離れ〉は延々と言われている言説だが、日本人が出世や軽い慰み以外の目的なしに読書に近づいた時期など一度もなかったことが、本書では示される。

読書は生活にとってノイズ

そのうえで三宅は、読書とは基本的に生活にとってノイズであり、例外的に自己啓発書はノイズを取り除くものとして機能すると分割する。本が読まれないにもかかわらず自己啓発書は多く読まれている現在の状況を、〈ノイズの忌避〉の傾向に求める。今の時代は、〈コスト意識〉という名のもとに〈ノイズ〉を避ける時代なのだと。

ところで、本書はよく売れているらしい。10万部は軽く超えたと聞くし、実際、駅の本屋では一番目立つ位置に面陳されており、電車で目の前の男性が本書を読んでいるのを筆者は目にした。おそらく多くの人にとって本書は、自己啓発書の機能を有する。趣味を楽しむ余裕もないまま生活を労働に飲まれてしまっている人々が、どのように日々を楽しむことができるか。その処方箋として、全身全霊で生きることを美徳としない、〈半身〉での生き方を最後に提示する。結論まで読むと、生活で蓄積したノイズの取り除かれる感覚が生じるように、本書は設計されている。

しかしながら、〈全身全霊をやめて半身を〉という提案は、本書が多くの言葉を費やす労働と読書の歴史から導かれるものではない。歴史の上に〈全身全霊で働いたから日本人は本を読めなかった〉という因果関係はなく、単に昔から多数の日本人は読書自体に興味を持たなかったという結論が生じるのみである。三宅の記述は、その点はぼかしつつ、個人の生き方の問題へと結論をシフトさせている。