1991年9月、僕は日本武道館の二階席かどこか上の方で、モリッシーの初来日公演を観ていた。ザ・スミスは来日が叶わぬまま解散してしまったので、それは心待ちにしたモリッシーの姿を目の前に(といっても遥か遠くに)する初の機会だった。いまや伝説となった話、コンサートも終盤、客席からひとりの男の子が飛び出し、またたくまにステージに駆け上がりモリッシーに抱きついた。その一瞬がフリーズしたかのように僕に強い印象を残し、コンサートのその前後をほとんど覚えていない(26年も前のことだからかもしれない)。モリッシーの存在と、会場に集まった多くの信奉者(というほどでもない人も含め)、そしてその男の子の行動、なにかすべてが〈できすぎていた〉とも思えるくらいだが、僕にはそのコンサートは特別なものとなった。

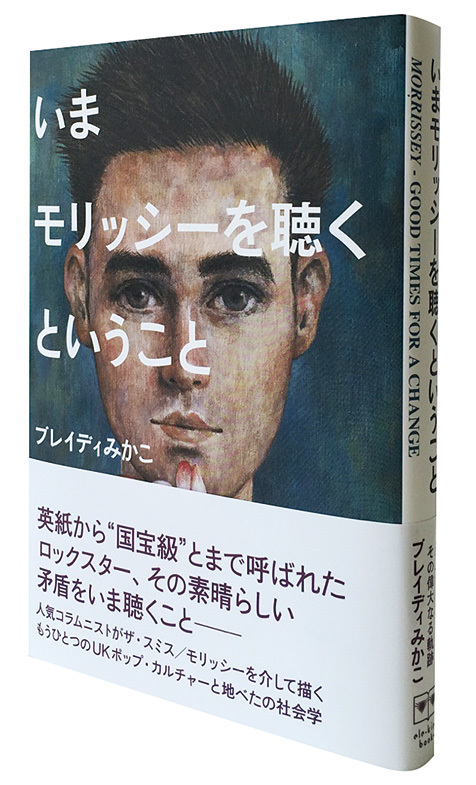

でも、きっとモリッシーを日本で聴くことと英国で聴くことでは大きなちがいがある、という気持ちは拭えなかった。しかし、当時はザ・スミスのアルバムのライナーに書かれた、モリッシーも偏愛する英国のテレビ番組「コロネーション・ストリート」について読み、彼の地に思いを馳せるしかなかった。パンクの登場した社会的背景についてもそれなりに後追いで調べたけれど、パンクの波が引いた後も、むしろもっと英国の社会状況は深刻になり、そうした中でパンクとは別の形で英国ポピュラー音楽がさまざまな抵抗を行なったことは同時代的に知っている。本書は、モリッシーあるいはザ・スミスが、その支持を、サッチャー政権に対するアンチとしての政治的象徴性に負っていたことなど、そんな80年代の英国の社会状況、文化と政治を背景に(時に前景に)しながら、モリッシーと彼がさまざまな感情で歌ってきた時代を描いていく。どこかそれは30年後の現在の日本、そして世界を照射するように感じられる。「誰も耳を貸さないだろう」とモリッシーはうそぶいたけれど、この書名の意味するところは理解されるだろう。