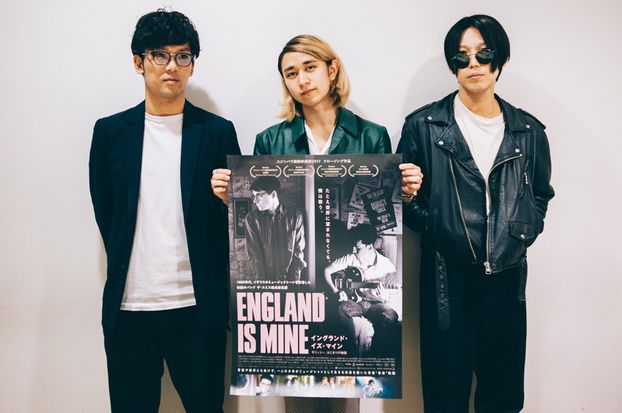

スミス結成前夜のモリッシーの姿を自由な解釈で描く映画「イングランド・イズ・マイン モリッシー,はじまりの物語」が、5月31日(金)に日本公開を迎える。5年の活動期間に残した、いまだ異彩を煌々と放つ曲の数は僅か70余り。おおよそ〈インディー〉と呼ばれるロックのプロトタイプを確立した彼らのDNAは、言うまでもなく現在に至るまで無数のミュージシャンたちが受け継いでいるわけだが、映画を一足早く観たTHE NOVEMBERの小林祐介、Lillies and RemainsのKENT、Luby SparksのNatsuki Katoも然り。それぞれに異なるアプローチで、スミスを含むポスト・パンク時代のイギリスの音楽の影響を強く受けたサウンドを探求している、ジャパニーズ・バンドのフロントマンたちだ。ファンの視点とミュージシャンの視点を併せ持つそんな3人が、映画の観どころ、そしてスミスの魅力を論じてくれた。

全部がBメロみたいな不思議のメロディー

――みなさんはどんなふうにスミスの音楽と出会ったんですか?

KENT(Lillies and Remains)「僕が知ったのは、ちょうどギター・ロックがリヴァイヴァルしていた、高校3年生か大学1~2年生の頃ですね。2000年代初めにストロークスなんかが現れて、彼らのルーツにある音楽を聴こうとして、確かサード・アルバム『The Queen Is Dead』(86年)を聴いたのが最初です。モリッシーにはそれほど興味を抱かなかったんですが、とにかくジョニー・マーのギターのフレーズが良くて!」

小林祐介(THE NOVEMBERS)「僕も2003年か2004年、高校3年生でした。バンドをやっている同級生がいて、自分のライヴ音源のMDを送ってくれたんですけど、入場SEがスミスのシングル曲“This Charming Man”(83年)だったんです。そのライヴの曲がどうこうじゃなく、入場SEがすごく頭に残って(笑)。〈あれは何?〉と訊いたら、〈スミスっていうイギリスのカッコいいバンドの曲だよ〉と。それが始まりで、アルバムとして最初に聴いたのは同じく『The Queen Is Dead』でしたね」

Natsuki Kato(Luby Sparks)「僕も高校3年生くらいのときで、当時はアークティック・モンキーズとか現行のインディー・ロックをたくさん聴いていたんですが、その中に超ポスト・スミスなハートブレイクスっていうイギリスのバンドがいたんです。彼らが大好きで、元ネタとして80年代にこういうバンドがいたんだと知りました。で、タワーレコードに友達とふたりで行った時に、〈80年代のバンドって誰を聴けばいいんだろう?〉と訊かれて、知らないくせに〈スミスでしょ〉と答えて、セカンドの『Meet Is Murder』(85年)を買わせて(笑)。友達に勧めたからには知っておかないとまずいと思って、僕も急いで聴きました」

――すぐにハマりましたか?

Natsuki「当初は正直言ってハマらなかった。“Frankly, Mr. Shankly”(『The Queen Is Dead』に収録)とか、ちょっと陽気なノリの曲が入っているのが、〈ダサ!〉って思ったんですよね」

小林「ああ、カントリーっぽいやつね(笑)」

Natsuki「そう。それで〈これはちょっと無理だな〉と思って。当時はハートブレイクスを基準にしていて、〈ハートブレイクスっぽいからカッコいいな〉と思ったり、カッティングがいっぱい入っていたりするところがすごく好きだったんですけど、メロディーに歌詞をたくさん詰め込んでいるせいで、キャッチーさがすぐにはわからない。じわじわ来るんですよ。でもその後大学生になって、〈さすがにスミスはベースとして持っておかないと〉と思って、あらためてちゃんと聴いて、やっと良さがわかりました」

KENT「〈スミスは聴いていないと恥ずかしい〉みたいなところは、あったよね。『The Queen Is Dead』を手に取ったとき、僕もそういう気持ちを抱いていたのかもしれない」

小林「僕もKENTくんと同じで、ジョニーのギターのフレーズがすごくいいなって思ったんですけど加えて、最初からモリッシーの歌声もすごく好きだったんですよ。ああやって高らかに朗々と歌い上げるヴォーカリストでは、当時ほかに好きな人がいなかった。繊細だったりアンニュイなヴォーカリストばかりで。でもモリッシーは少し演歌が入っているくらい、こぶしが効いていて、そこがまず好きになったきっかけですね。

でも、あとになってなんで好きなのか考えたときに、僕の頭のなかに井上陽水さんのことが浮かんだんです(笑)。楽曲の面でも、井上陽水さんとモリッシーの共通項はめちゃくちゃ多いと思っていて。あと、L’Arc~en~Cielのkenさんがスミスをリスペクトしていることも知っていたから、ギターにL’Arc~en~Cielを感じたり、朗々と歌い上げるところにhydeさんを感じたり(笑)、別のところから入ってきた遺伝子が実はスミスとつながっていたという土壌があった。だから最初から良さがわかったんです」

KENT「音楽を聴きはじめると、どこに行ってもスミスに行き当たるんですよね。でも僕が聴き始めた頃、〈なんでスミスを知っている日本人がこんなにいるんだろう?〉って正直言って思ったんです。日本人にはあの複雑な歌詞にすぐには反応できないだろうし、メロディーラインにしても、いい感じの、おいしいサビにすんなり行き着かないし」

小林「スミスのメロディーって、超不思議だよね。全部がBメロみたいなんだよ」

KENT「そうそう! ずーっとBメロ」

Natsuki「モリッシーは歌詞から書くんですよね」

KENT「しかも、ジョニーとモリッシーが完全に別々に曲作りと歌詞を担当しているから、ああなるのかな。僕はどうしても曲作りをするほうの観点で聴いてしまうんですけど、ジョニーのギターを受けたら、もっとほかのメロディーがあったのかもしれないって思ったりします(笑)」

Natsuki「うん、もっとめちゃくちゃキャッチーなサビがある曲になったかもしれない」

KENT「そうそう、いつもそう思いながら聴いちゃう(笑)」

小林「僕らは常にサビという概念で聴きどころ捉えちゃうけど、スミスの曲って、さっき言ったみたいにBメロで始まるんだよね。予想だにしない歌いはじめだから、そこでまず引っかかって、ずっと解決しないままに曲が進む。そしてちょっと声量やピッチが上がったりバンドの圧が増したりして、サビっぽく聴こえているんだけど、メロディー的には何も起きていない――みたいな(笑)」

KENT「譜割りもすごくヘンだよね」