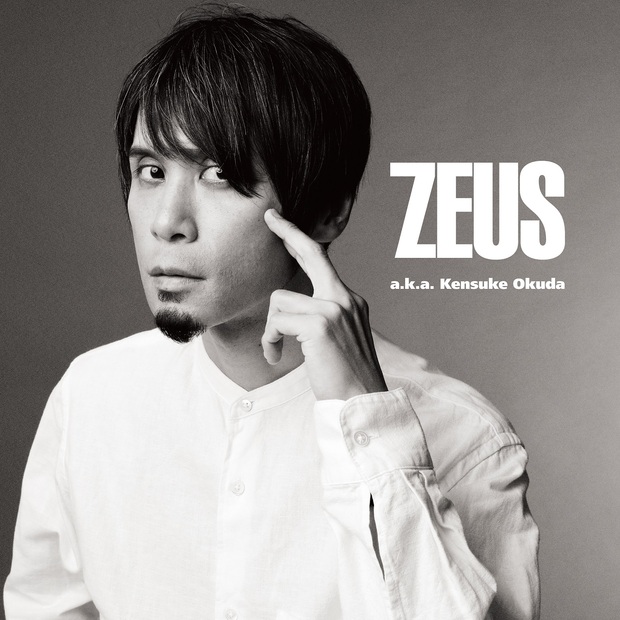

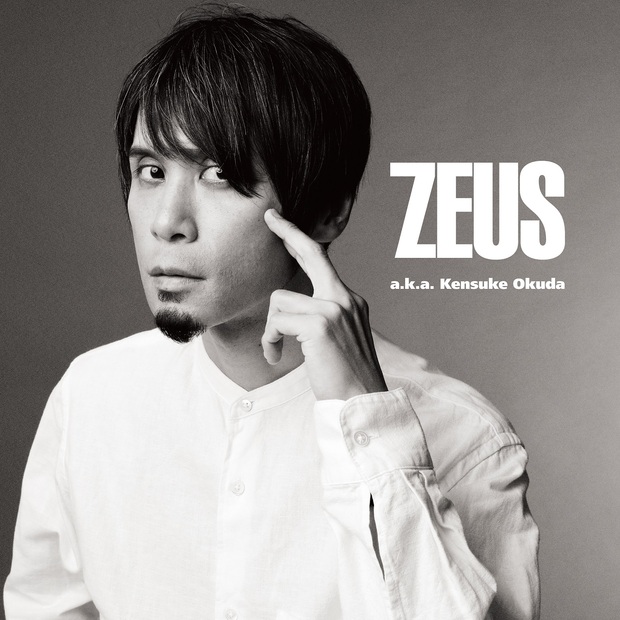

NONA REEVESのギタリストで、レキシなどさまざまなアーティストのサポートでも活躍する奥田健介が、ZEUS(ゼウス)名義でソロ活動を開始する。まずは奥田自身がヴォーカルをとり、ザ・なつやすみバンドの中川理沙をコーラスに迎えた楽曲“ホライズン”と、BONNIE PINKをゲスト・ヴォーカルに迎えた楽曲“Little Bit Better”の2曲を9月15日に配信でリリース。そんな奥田に、ソロ活動開始の経緯から今後の展望に至るまで、話を訊いた。*Mikiki編集部

ZEUS 『Little Bit Better (feat. BONNIE PINK)』 Daydream Park Records(2020)

僕自身も〈ゼウス〉からハッパを掛けられながら音楽を作っている

──奥田さんがソロ活動を本格的にスタートすることになったきっかけから聞かせてください。

奥田「ソロ作品を出してみないかっていう話自体は5、6年前から、いくつかの方面から提案されていたんです。ただ、NONA REEVESの作品もコンスタントに作っていたし、レキシを始め、ずっと続けさせてもらってるサポートの活動もあって、ここぞというタイミングが訪れずにいた。だけど今回、NONA REEVESの所属レーベルが変わったということもあったし、自分の中でもアイデアも固まってきたので、本腰入れてソロ活動をやってみようと」

──今回、個人名義ではなく、〈ZEUS〉という名義のソロ・プロジェクトとして始動しました。

奥田「第一にプロデューサー、コンポーザー、トラックメイカー、プレイヤー、そしてヴォーカリストとして、自分の聴きたい音楽を自分一人で作ってみたい。それは以前から考えにあったことで。〈ゼウス〉って全知全能の神なんですけど、もちろん自分に全知全能の才能があるとはまったく思ってなくて(笑)。だけど、自分が作るトラック全体に対して全知全能でなければダメだなと思っていて、そのすべてを俯瞰して見ているのが〈ゼウス〉という感じですね。NONA REEVESの制作では、全部のトラックを僕一人で司っているわけではないから、そこがソロとバンドの大きな違いであって。僕はトラックに対して〈ゼウス〉にならないといけないし、僕自身も〈ゼウス〉からハッパを掛けられながら音楽を作っている。なんというか、自分自身を叱りつけてくれる存在みたいなものなのかもしれないです」

──まずは名刺代わりとなる“ホライズン”と“Little Bit Better”の2曲がデビュー・シングルとして配信リリースされます。

奥田「今回、2曲ともドラムは小松シゲル(NONA REEVES)に叩いてもらっていて、それ以外は僕が全部演奏しています。こういう時代だから、自分だけで完結しようと思ったらできるけど、ほかの人の生演奏をどの曲も何か一つは入れたいなって思ってるんです。外の音が一つ加わることで、情報量もぶわっと広がるし、自分がコントロールできてない要素が一つでもないと作っててつまらないから」

──“ホライズン”は、奥田さん自身がヴォーカルをとって、作詞も担当しています。歌に関してはNONA REEVESの作品でも過去に披露していましたよね。

奥田「各アルバムに1曲あるかないかぐらいで歌ってはいたんですけど、完全に初めての挑戦だったのは、自分で歌詞を書くこと。今までにも何度かトライしたことはあったんですけど、どうしても書けなくて。メロディーやアレンジは自然に出てくるけど、言葉が自然に出てこないってことは、自分の中にそういう欲求がないんだろうなって、勝手に解釈していたところはあったんです。

“ホライズン”の歌詞は、コロナ以降に書いたものなんですが、現在の状況から言葉が出てきた部分も少なからずあると思います。特にコロナ禍のことを歌ってるわけじゃないけれど、先が一瞬見えなくなった感じとか、ずっと同じところをウロウロ歩いてる感じとか、そういうモヤモヤを、なるべくポップな曲として表現したかった」

──〈ぼやけたHorizon/音の鳴る方へ行くよBeautiful Town〉というリフレインが印象的です。

奥田「一つのモチーフとなったのは、1年ぐらい前に、目の調子がおかしくなったことがあったんです。視界が暗くなって、2メートルぐらい先のものしか見えなくなったことがあった。慌てて医者に診てもらったら、結果的にコンタクトのしすぎってことで、そのうち治ったんですけど。眼科へ行く時、歩くのも辛くて、視野も狭い中で手探りで歩いている状況を鮮烈に覚えていて。先のものが見えないってこんなに怖いことか、と。そのイメージもありつつ、現在のコロナ禍の、音楽活動に限らず先行きが不透明な世の中が重なって。気持ちや心象風景を探して、言葉を当てはめていった感じです。

自分の好みとして、リリックだけがボーンと入ってくるようなタイプの音楽ってあまり好きじゃなくて。言葉が強いこと自体はすごく好きなんですけど。邦楽でいうと、忌野清志郎さんや小沢健二さんの書いた歌詞で育ってきましたしね。だけど、メロディーと歌詞が分離したような、言葉の意味だけが一人歩きしてるような歌詞は趣味ではなかった。かと言って、完全にサウンドの延長みたいな歌詞にもしたくなかった」

──語感の気持ち良さだけを優先して、抽象的な内容やナンセンスなものになりすぎるのではなく、しっかりと聴き手の心にも残るような。

奥田「そうです。あと楽曲に関して言えば、自分にとっての〈ブルース〉をやってみた感覚はあります。ブルースといっても、いわゆる黒人音楽から発祥したブルース音楽とはだいぶ毛色が違うと思うけれど、要は自分の〈手癖〉にきちんと向き合うというか。手癖っていうのは、自分が音楽を組み立てる上での文法みたいなもの。音楽を作っていく中で、いくつか選択肢に迫られることがあったら、だいたいこれを選んでしまうだろう、という感覚。それがコード進行の行き方だったり、楽器の配置の仕方だったりするんですけど」

──楽器を弾いたり、曲を作ったりしていく上で、一番自分にとって気持ちのいい道筋、みたいなものなんですかね?

奥田「そうですね。自分にとってしっくりきて、必然性を感じる感覚。手癖って、ミュージシャンなら誰しもが持ってると思うんです。ただ、自分の手癖に対してアレルギーを感じる時期もあったりして、みんなそことのせめぎ合いで戦ってると思う。手癖に対して、開き直るわけでも抵抗するわけでもなくて、それをちゃんとベストな形で表現する。とくに“ホライズン”は、名刺代わりに自分の〈手癖〉を知ってもらいたいっていう部分から生まれたところはありますね」

──リスナーに対して、奥田健介ならではのポップ流儀というか、ZEUS印みたいなものを印象付けたかったというか。

奥田「そうですね。もちろんそれがまだ世間的に認定されてるものでもないですし、これから知ってもらいたいって気持ちのほうが強いから。そういう意味でも、今回の2曲はいい塩梅のものができたと思ってます」

──そういう自分にとってしっくりくる感覚や、気持ちいいと思える表現を、奥田さんが〈ブルース〉という言葉で表現するのが面白いなって思うんです。〈ブルース〉って言葉は、普通は音楽のジャンルとしてのブルースを指す以外に、たとえば感情をそのままさらけ出したり、抑圧されたものを発散したりするような表現として捉えがちなんですけど、それとは別に、ミュージシャンならではのブルース観というのがあるんですかね?

奥田「いわゆる黒人のブルースもあれば、現代にも音楽性は全然違うけどブルースを感じるものがあるというか……今だったら、部屋の中でコツコツ作ることが持ってるブルース性というか。たとえばベニー・シングスとかフランク・オーシャンとか、ああいう人たちに感じるブルースマンっぽさがあるなって思うんです。

そう感じていたところに、うちのバンドの西寺郷太もこの間ソロ・アルバム(『Funkvision』)を出して。聴かせてもらった時に思ったのは、彼は彼で、彼自身のブルースをやってるなって。僕は郷太の音楽性をよく知っているから、どういう仕組みでできたのかなんとなくイメージができるんですけど。自分の中のブルースに向き合ってる感じがして、すごくいいなと思ったんですね。だったら僕もブルースをやればいいんだなって思えた。

なんていうか、引力みたいな感じで、自分が作るとどうしてもこの色が出ちゃうとか、やっぱりそっちに行っちゃうかっていう抗えない力……それが僕にとっては、ある種のブルースかなって思っていて。そこに一度忠実になってみよう、と。ベニー・シングスなんかも、十数年のキャリアがあると思うけど、いつの時代を聴いてもある意味で受ける印象が一緒だし。去年出た作品と十数年前に出た作品を並べて聴いても、古びた感じがしないんですよね」

──それはNONA REEVESの作品を聴いていても感じる部分ではありますよね。

奥田「ノーナも、とっ散らかりそうでとっ散らかってないのは、どこかに猛烈な引力が働いてて。結局いつも、そこに吸い寄せられてる感覚。もはや、一つの人格になっているというか。これから先、ノーナの作品も作っていくわけだけど、そこに忠実にやっていくだけかなって思ってます」

メロウネスの中の異物感

──話をZEUSに戻しまして……“ホライズン”は、80年代の薫りが漂うサウンドが心地良いけれど、ただそれだけの印象に終わらない、いい意味でのいびつさが癖になる楽曲です。

奥田「自分がずっと聴いていたようなAORとかミッド・テンポのメロディアスな音楽を、硬いビートでやるのが現代性なのかなと感じていて。イントロに出てくるファズ・ギターは、自分のトレードマークみたいなもの。ディストーションではなくて、ファズ。昔からマニー・マークが大好きなんですけど、ああいうどこかバランスが悪い感じの音色が好きなんです。ミックスのバランスが変で、割れたような音のギターが急に入ってきては、急にいなくなるみたいな。そういうのってすごく好きな音像なんですよね。それを計算してやってる人も好きだし、偶然そうなってる人も好きで。メロウネスの中の異物感みたいなものを、ついつい求めがちなんです」

──どこかに汚しの部分や、引っかかりがあるといいますか。

奥田「イージーリスニングにはさせない、というかね。もともとロックが好きっていうのもあると思うけど、そこで引っかかりがないものにはしたくない。それも考えながらやってるわけではなく、無意識に作っているとそうなっちゃうんです。イントロの印象的なフレーズもファズ・ギターだけじゃなく、シンセでも同じフレーズを被せているんです。その辺の混ぜ方とか時間だけはたっぷりあったんでいろいろ試して。

実はそこで使ったシンセは、うちの近所のリサイクルショップで偶然見つけたものなんです。おじいちゃんが一人でやってるような店なんだけど、ローランドのSH-2っていう普通に買うと今や10万近くするヴィンテージ・シンセが、1300円で買えたんです」

──えーっ(笑)!

奥田「スーパーで買い物した帰りにリサイクルショップを覗いたら、まず1500円で売ってて目を疑って。〈これ、本当に1500円ですか?〉って尋ねたら、〈それね、アンプがないと音が出ないから1300円でいいよ〉って(笑)。急いで買って帰って弾いてみたら、見事に完動品で」

──まさに〈ゼウス〉の思し召し!

奥田「そうそう(笑)。だから今回の録音には、どこかでそのシンセを使うことを常に考えて。全部を(DTMの)ソフトシンセ音源で仕上げないようにしましたね。モノフォニック・シンセだからコードは出ないけど、ベースとかリフとかそういうのには使えるから。今回の2曲ともに活躍してます(笑)」

──“ホライズン”のコーラスには、ザ・なつやすみバンドの中川理沙さんが参加していますね。

奥田「中川さんと同じバンドのMC.sirafuくんとは面識があったんだけど、中川さん自身に初めて会ったのは、去年僕も参加した〈シュガー・ベイブ・セッション(Sweets for my SUGAR BABE! - Yokohama Session)〉ってライブ・イベント。その時に彼女が大貫妙子役で何曲か歌ってるのを聴いて。ソフトに歌ってるように見えて、無茶苦茶抜けのいい声をしているなって思って、感銘を受けたんです。いつか一緒にやれたらなって思ってたんだけど、“ホライズン”って曲ができて、大サビのメロディーは自分が歌うよりも女性ヴォーカルに歌ってもらったほうが映えるメロディーかなと探していた時に、中川さんがいいと思って。歌ってもらったら、自分の声とのマッチングも良かった」

──奥田さん自身のヴォーカルについてはどうですか?

奥田「基本的には歌は苦手分野だと思っていて、なるべく逃げていたんです。今も人前で歌えって言われたら猛烈に緊張するけど、ここで自分が歌わないと全然ダメだなって思って、まず1曲は自分で歌おうと。ただ、歌うこと自体が嫌いかというと、そんなことはなくて。音楽が好きになってバンドをやりたいと思うきっかけになったのも清志郎さんだったりミック・ジャガーだったり、ヴォーカリストに憧れて始めたし。それとは別にギタリストやキーボーディストが出してるソロ・アルバムも愛聴していて。ニッキー・ホプキンスや鈴木茂さん、最近だとKASHIFが出したアルバムとか」

──ギタリストがソロ作品で披露する歌って、ちょっと照れが入ってるというか。

奥田「そういう歌も好きなんですよ。ぼそぼそっと歌う、ある種オルタナティヴな美学というか。そういうものは比較的頑張ったら作れるかなって思うけど、今回はZEUSの力を借りて作るから、歌詞もできるだけ赤裸々に、自分の中でストレートと思える表現をしていって、キーの設定も歌いやすい低めのものじゃなく、ちょっと頑張らないと歌えないちょっと上のキーにして。それぐらいの気持ちでやりたいなって思ったんです。自分が一番心地良いままに作るとまろやかなものになってしまうから、エッジが立ったものを目指していかないと面白くないと思ってるんですよね。歌うっていう意味において、それぐらいの心持ちでやりたい。自分の中のハードルとして設定しているところが、実はあるんです。あと、裏テーマとしてはなるべく声を張る。そして目標は、いつかシャウトする!」

──あはは。〈クララが立った!〉みたいな感じで、〈奥田が叫んだ!〉と。

奥田「そうそう。これからアルバムに向けて曲を作っていく中で、そういう曲が生まれてくる可能性はありますね(笑)」