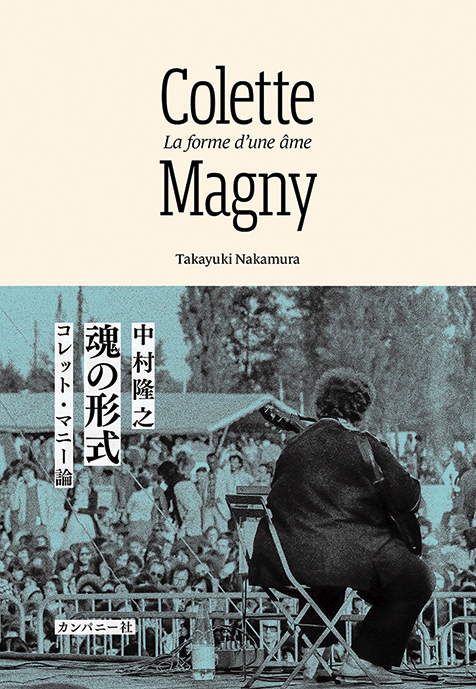

フランス初の〈真のブルーズ歌手〉コレット・マニーの評伝、入門書にして世界初の研究書

「六二年のデビューからわずか数年のあいだに、飽くなき表現の自由を探求しえたシャンソン歌手は、当時の世界を見渡しても彼女をおいてほかにいないのではないか。しかも、驚くべきは、ともすれば非意味の世界へ自己解体していく表現の前衛性をくぐり抜けながらも、コレット・マニーは、資本主義、植民地主義に反対する政治的シャンソン歌手で今後もあり続けることにある。」(p.82)

〈政治的シャンソンはフリーを目指す 1936-1967〉と題された第二章、ほぼ終わりのところから引いた。

コレット・マニー、誰? 何をしたひと?という問いを抱くひとにむけ、シャンソンから表現を拡大していったフランス女性と言ったあと、これを読めばいいよ、と手わたせる本がこれだ。

ちょうど50年前、ジョン・コルトレーンと同年生まれのコレット・マニーは、シルヴィ・バルタンとおなじ日にオランピア劇場のステージに立った。ちょうどイェイェ流行の時期。商業主義的なところからすぐはなれ、政治的なもの/芸術的なもののバランスをとりながら、さまざまなアーティストと出会い、共演し、みずからの表現をうみだした。1950年代以降のフランスで、メジャーな音楽シーンとはべつに何がおこっていたのか、コレット・マニーのうごきは、まさにそれを浮きあがらせる。それを可能にしたのは、フランス語圏文学の、それもカリブ海地域を研究する著者だからこそ、だろう。

マニーじしんの発言や強調すべき引用は、すこしほかの部分とは違ったフォントで、目立つように印字される。なじみのない固有名その他についてのひじょうに丁寧な註がある。音楽家を扱いつつ、政治・社会的なことどもの記述が多いとおもうひともいるはずだ。だが、そうしたなかでこそ生まれる表現がある。その場にいあわせない、事実にじかにふれえないいじょう、ことばをとおしてしか知ることはできないことを納得したうえで、あらためてコレット・マニーの声にふれる。そうして感じられること、わかってくることがある。

原爆後遺症を知って“ビュラビュラ”が、ハンディキャップを負った子供たちと『コレット・マーニー、ぼくうたあいたい』が生まれる。そうした音楽とことば、心身と魂のないまぜになった表現は、姿勢は、いまもまた、いや、いまだからこそ、必要とされている。