ひと月ほど前のことである。年まさに2025年にあらたまらんとしていたそのころ、テレビでは奈良の長谷寺の若年の僧侶が除夜の鐘を撞く姿をながしており、かの大作曲家黛敏郎がカンパノロジーなる固有の名を与えた、その荘厳で清澄な響きに私は聴き入っていた。

撞木を引き、離すと自重に任せた滑らかさで撞座の中央にあたり、ゴーンという音があがった。音はいちど撓むような気配とともにあたり一帯を震わすような波動として一挙にたちあがり、ゆっくりと尾をひくように減衰していく。むろん聞く者の音源からの距離で響きは異なり、間近ではゴーンでも距離をとるとクウォーンにちかくなり、持続時間にも差異が生じる。おそらくそのようなゆらぎをもった音に虚心に耳を傾けるなかに来し方行く末に思いをめぐらせる心情がめばえるのであろうが、他方には音というものの無数の態様に応じた聞こえの不思議というものもある。

「たとえばコンサートホールでは響きをたしかめるためにパンと手を叩くじゃないですか。そのときのパンの「パ」は音源というか、いつも変わらないものだと思うんです。一方の「ン」はなにかといえば、残響、ひいては空間の響きだと思うんです。みんな「パ」のことばかり考えて、手を叩くときも、どうやって打つかということを考えがちなんだけど、「ン」を立体音響技術のなかで意識的に変容していくと新しいものができるんじゃないかというような妄想からいまにいたっています」

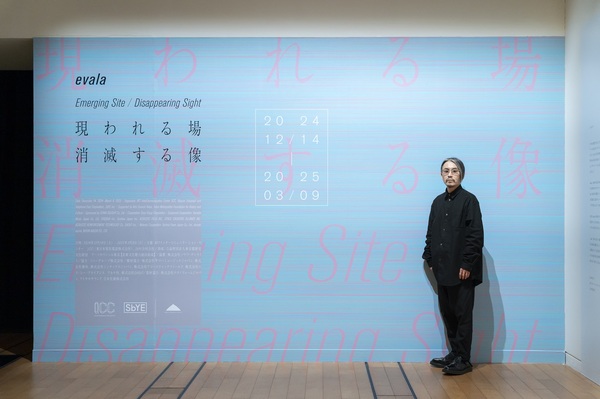

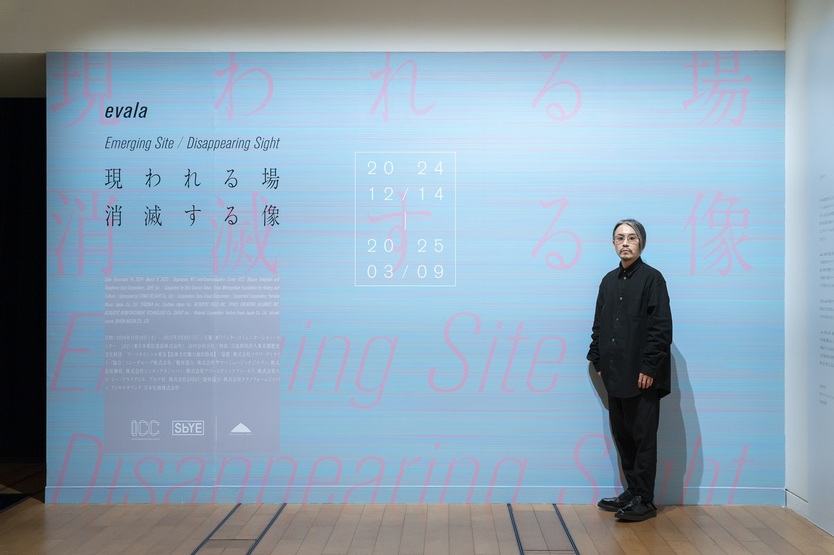

現在初台のNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]で「現われる場 消滅する像」を開催中のevalaは上のように述べ、電子音楽の作曲からサウンド・アートへの転身のいきさつの一端をつまびらかにする。

撮影:木奥恵三

写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]

発言はevalaの作品では最初期にあたる《大きな耳をもったキツネ》の制作時をふりかえったもので、マテリアルとしての現実音にいかに向き合うかという心構えのようなものを示している。ICCの無響室のための作品として構想した本作は2013年から翌年にかけて、作家の故郷、京丹後でのフィールド録音の音源をもちいており、4作のうち2作に、京丹後に拠点を置くサウンド・アーティスト鈴木昭男が参加している。本展ではこの4曲に、沖縄は竹富島の御嶽(うたき)で録音した音源をもちいた2017年の《Our Muse》を加え、無響室という特異な場をめぐるevalaの方法を総括する構成をとっている。

照明を落とした無響室で椅子に腰かけ、聴くというよりは体験する《大きな耳をもったキツネ》の諸作は聴覚を経由した認識の態様と、空間と音の関係性、さらにそれらをいかに思考し、どのように、ときに審美性をともない鑑賞者に訴えるかというevalaの原基ともいえるものがあらわれている。私は今回《Our Muse》を鑑賞したが、俗にいう立体音響や仮想空間ないし没入型のアトラクティブなインスタレーションとも位相を異にする、現実音を基底とする幾多の音源が象る空間性が喚起する聴覚的触知とでもいえばいいだろうか。そのようなものを感じさせた、ひかえめにいって類例のない作品である。

この延長線上におそらく作者のいう「空間的作曲」もたちあらわれるが、その起点となる作品ですでに視覚要素を極力そぎおとしていることは作者の聴くことによせる純度の高さを裏打ちするかのようである。このことは出展作の共通項であるとともに「耳で視る」というevalaの方法の土台をなしている。evalaには「インビジブル・シネマ」と題した映像をもたない劇場作品があるが、映画的なナラティブから自由なアートには単線的な時制のシバリもない。だからといってこの聴覚的視覚は「共感覚」が代表的な主体の生理に還元できるものでもない。個々のサウンドには明晰かつ精緻な構成による音の配列と、そこから生じる複雑な響きがある。