安藤裕子がフル・アルバムとしては実に4年半ぶりとなる通算10枚目のアルバム『Barometz』を完成させた。自分自身に立ち戻ることを追求した本作は、デビューからの15年間で歌ってきた〈命のやりとり〉から離れた、夢のようにロマンチックなラブストーリー集となっている。16年春に自らの意思でメジャーレーベルを離れ、内なる旅へと出かけた彼女が見つけたものとは――。

――「曲が書けない」と言ってレコード会社を離れてから4年が経ち、ついにメジャーレーベルに帰ってきました。

「健全な修正期間だったのではないかなと思いますね。煮詰まって、道が逸れてしまってから、再び歩きやすいような土台を作るために3年くらいかかって。あまり褒められた様ではなかったかもしれないけど、自分の内側で解決しないと前には進めなかったんですよね」

――その解決しないといけなかった問題というのは?

「今一度、音楽を楽しむというところかな。そこが一番欠けていたところだったから。まず、自分が音楽を好きになる。ワクワクすることを思い出すことが必要だった。そのためにいろんなことを試してみて、何が自分にフィットするのかを探し続けていた感じでしたね」

――2018年6月にはインディーズからフォース・ミニ・アルバム『ITALAN』を発表しました。Shigekuniさん(DadaD)とトオミヨウさんとほぼ3人で作った作品でしたね。

「自分が好きな音を探す作業だったんだけど、それがとっても楽しくて。もう1回、光明を見出したというか、音楽を作るのが楽しいなって思えたんですね。だから、今回の作品では自分が楽しさを感じつつ、やっぱり人前で歌いたいという思いもあるので、もう少し歌ものとしてのメロディを大事にしたいなと思って。後者を担ってくれたのが、〈僕は安藤裕子に歌謡曲を歌って欲しいです〉って言ってくれたトオミくん。“曇りの空に君が消えた”は、部屋を出て行ってしまった前の彼女が忘れられない女々しい男の人が主人公になっていて、これまでの安藤裕子がやってきたシティポップ感のある歌謡曲の王道が表現できているし、アルバムの間口を広げてくれたと思います」

――もう1曲の“空想の恋人”ではゲストミュージシャンとして〈TK from 凛として時雨〉がギターで参加しています。

「最初はもっと普通のポップスだったんだけど、変化をつけたくて、TKくんにお願いしました。TKくんにはタイムトンネルで時空を越えてくれっていう無理な発注をして(笑)。この曲は、毎夜毎夜、夢の中だけで会える人の話なんですね。大人になって現実的に考えたら、恋なんてできないじゃないですか。社会生活もあるし、足を踏み込めなかったりする。でも、夢かな?くらいの曖昧さで捉えられたら恋ができるかもしれない。そもそも恋をするって夢見がちなことではないかなって思うんですよね」

――Shigekuniさんと作った“箱庭”にも〈恋〉や〈キス〉というフレーズがありますし、全体的に恋物語が多くなってますよね。

「そうですね。4枚目のアルバム『chronicle.』で第一期の幕を閉じて、第二期ではどんどん、生きるか死ぬかばかり歌うようになっていて、そこから離れるために3年かかった。このアルバムが第三期の始まり。今、いつ暮らしが壊れてもおかしくない時代に入ったけど、先人たちはどんなに苦しい生活していても、みんなどこかで恋をしたり、夢を見たりしてきた。そうやって日々の幸せを掴んでいく感覚があるし、だからこそ、ドラマのような夢を見たいなとも思っていて。例えば、ギターを練習しながらアルペジオで作った“一日の終わりに”は、日常の終わりに思い浮かべる人がいるだけで、実際に会えないとしても、つまらない日々がロマンチックに感じるし、寂しくないなと思って描いている楽曲。そういう風に、このアルバムでは、失恋している曲もあるけど、ちゃんと恋をしている人間模様を見せたいなと思ってましたね」

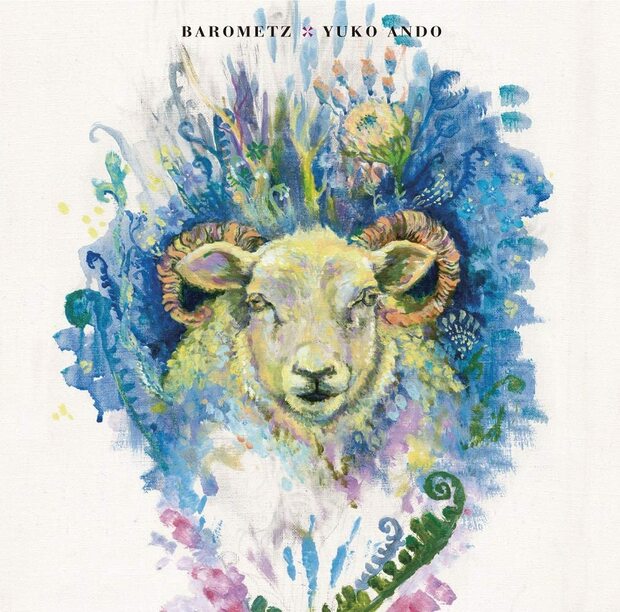

――タイトルにはどんな思いを込めましたか。〈バロメッツ〉とは、中世ヨーロッパの伝説の木のことですよね。

「〈羊のなる木〉を描きたいなと思って、タイトルよりも先にジャケを描いたんですよ。後から意味を考えると、今までの安藤裕子としてやってきた音楽は洗練された難しいコード進行で、贅沢なミュージシャンたちが集まって作り上げたもので。次の作品は違うことをやりたいって言ったら、誰も認めてくれないのかなと思ったけれど、たとえ誰も信じてくれなくても、自分が信じないと進めない道があって。それが、〈羊のなる木〉に似ていたんだと思う。誰も信じなくても、本当に木に生えている羊がいたかもしれない。みんなが否定したとしても、私はその可能性を閉じたくないっていう思いがあったし、これからも音遊びと個人的な音探しの間を行き来しながら、楽しんで音楽を作っていきたいと思いますね」