花を聴からば毒まで

目で愛でるのはいい、だが口に入れてはいけない。花の美しさは毒でもある、身体にとっても、心にとっても。

美は危ういものだ。いや、危うさこそが美を孕むのか。花に伴う棘は見ためでわかろうが、毒性は体に入れなければ、それと知れない。

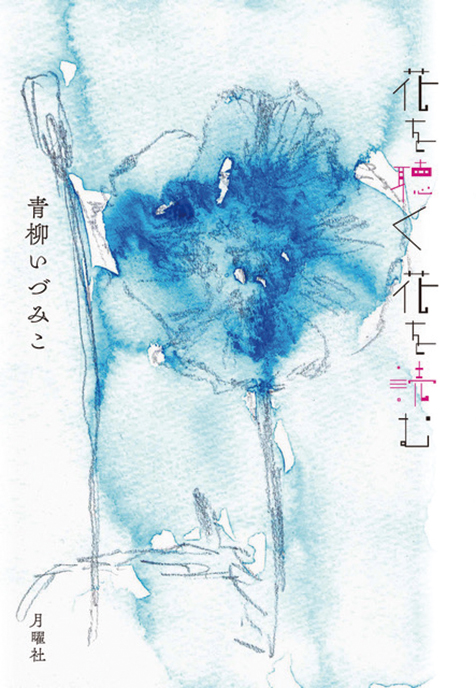

青柳いづみこの「花を聴く 花を読む」と『花のアルバム』は文章と演奏、書籍とCDによる双子とみなされる。二様の『水の音楽』から、もう20年。このたびは花をめぐる多彩な響き合いで、ともに渡邊未帆の水彩画を纏う。

このたびの本は音楽に接しつつも、ぐっと文学のほうに寄っており、近刊ミステリーを含めて著者の関心は幅広い。花の色と香りに誘われて、次々とシーンがカットアップされていくさまは、まさに花に淫して幻覚をみるようでもある。実際、美しい花のもつ毒性については、折に触れて説かれている。花には、もっと言えば色には、毒がある。だからこそ、ひときわ美しいのだ。

妖しい花が20篇の花束に纏められている。薔薇、ミルテからはじまり、おしまいはダリア、百合、プルーストの薔薇。引用される作家も、アンデルセン、キーツ、ゲーテ、サン=テクジュペリ、宮沢賢治、夏目漱石、中島敦、曽野綾子から、よしもとばなな、辻仁成、東野圭吾、彩坂美月まで40名を超える。それらをおいて、八村義夫に“彼岸花幻想”のレッスンを受けたときの話や、そうでなくとも私的な回想を綴る部分がとくに魅力的に映える。

CD『花のアルバム』には、12人の28曲が集められた。クープランの“ケシ”から、高橋悠治に書いてもらった“メッシーナのメボウキ”まで、ざっと300年ほどの歳月から多様な花々が摘まれている。シューマン夫妻、チャイコフスキー、シリル・スコット、アーン、シベリウス、タイユフェール、八村義夫、奥村一、伊左治直、アウエルバッハの小品に多様な個性が咲き誇る。

花を摘むこと、手折ることから、二様の手帖は織りなされる。おなじひとりの手がたぐり寄せても、文章は私的に変奏できるが、演奏は作品に向かうなかに人柄が立ち顕れてしまう。そうした開花の違いも興味深い。