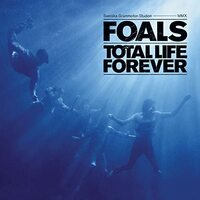

ハイプでないことを証明した決定作『Total Life Forever』(2010年)

ファーストアルバムの時点で既に新人としては破格の注目度を誇っていた彼らだが、本作はバンドの批評的な評価を決定的にする1枚となった。各楽器の分離の良いハイファイな音像は、ヤニス・フィリッパケスの伸びやかなボーカルや、ポストロック譲りのテクニカルで音響的なフレージング、あるいはバンドのファンクネスの魅力を存分に引き出していて、今聴いても十分にカッコいい。当時30代に入ったばかりのルーク・スミスをプロデューサーに迎えて制作した本作で、バンドは彼らが単なるハイプでないことを証明した(ちなみに、近年にフォールズのツアーメンバーとなっているジェレミー・プリチャードが所属するエヴリシング・エヴリシングも、同年に『Man Alive』でアルバムデビューしている)。

また、表題曲の“Total Life Forever”は、AIやシンギュラリティーに関する予言で、ここ日本でも有名なフューチャリストのレイ・カーツワイルからインスパイアされた曲。実際に、ブリッジのパートでは、〈Singularity is here to stay〉という印象的な歌詞も登場する。筆者はシンギュラリティーに関する議論にはやや懐疑的だが、2010年当時にアートの文脈で、それを取り入れたバンドの先見性や野心はポジティブに評価したい。

本作からは“Spanish Sahara”と“Black Gold”の2曲が、最新ツアーのセットリストの定番曲になっている。特に、とても静かな演奏から曲が始まり、音量の増加とともにそこに込められた感情が徐々に高まっていくような“Spanish Sahara”は、フォールズの音楽におけるある種のフォーマットを定義したキャリアの最重要曲の一つ。それだけにファンも思い入れが深く、5月のライブでは、演奏が始まると観客が屈んで神妙な雰囲気を盛り上げる一幕も見受けられた。間奏部分のツインギターのユニゾンもカッコいいので、ぜひ注目して欲しい。

超入門オススメトラック

“Spanish Sahara”

UK最高峰のロックバンドに王手をかけた分岐点『Holy Fire』(2013年)

『Total Life Forever』は、バンドの過去作の中でも最も抑制的なニュアンスの感じられる作品で、上記の通り批評やジャーナリズムの文脈では高く評価されたが、チャートの順位は全英8位と『Antidotes』より下げる結果となった(こういう食い違いが起きるところが音楽ジャーナリズムのもどかしいところであり、面白い部分でもある)。

ロック界の超大御所プロデューサーチーム=フラッドとアラン・モウルダーを迎えた『Holy Fire』は、前作までで築いたバンドアンサンブルや曲の構成を雛形にしつつ、激しい曲はより激しく、重い曲はより重く、バンドの演奏のダイナミクスを最大限に拡張。その結果、本作は現在にまで至る〈UK最高峰のロックバンド〉としての成功への分岐点となる作品となった。それは全英2位という結果もさることながら、楽器やリズムの響きが、アリーナ級の会場で鳴らされることを前提にしたような〈ヘヴィさ〉を含んでいることと関係している。

2013年と言えば、彼らとほぼ同世代の最大のライバルであるアークティック・モンキーズが傑作アルバム『AM』を発表した年だが、フォールズもまた(少なくとも英国内では)同じ土俵で戦えるバンドだということが示された作品でもあった(ちなみに現在のツアーメンバーの1人であるジャック・フリーマンが、ジャグワー・マとして『Howlin’』でアルバムデビューしたのもこの年。また、ジャグワー・マの別メンバーのジョノ・マは『Holy Fire』の初期のセッションにも参加していた)。

バンドの代表作であることを証明するように、本作からは“Inhaler”“My Number”“Providence”“Late Night”など多くのレパートリーが最近のライブでも頻繁に演奏されている。特に前2曲は、フォールズというバンドそのものを象徴するような重要曲だが、ここでは〈静と動〉をダイナミックに移動する演奏の展開の中で爆発的な昂揚感を生み出すヘヴィファンクロック“Inhaler”のライブ動画をオススメしたい。激しい演奏はもちろんだが、2010年代前半=EDM全盛期にロックを鳴らすことを強く意識したような、バース、ブリッジ、コーラスでの演奏構成の巧みさにも、ぜひ注目して欲しい。

超入門オススメトラック

“Inhaler”