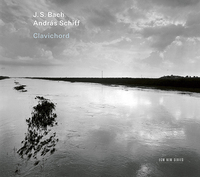

©Barbara Klemm / ECM Records

より音楽の内部へ引き込まれる演奏に――待望の新譜はクラヴィコードによるJ.S.バッハ作品集

クラヴィコードは不思議な楽器だ。机の上に乗せて弾く、小規模の鍵盤楽器で、民族楽器のツィターに鍵盤を付けたような、素朴な音を出す。ピアノのようなダイナミックな表現は望みようもないが、しみじみとした味わいがあり、聴き手との間合いもおのずと狭めてくれる。その小さく、暖かみのある響きに、イマジネーションが刺激されるのかもしれない。水琴窟のかそけき音が、まるで世界全体を震わせるかのごとく感じられるときがあるように。

そのクラヴィコードで、アンドラーシュ・シフがバッハの作品を録音した。1980年代には主要な鍵盤曲をモダン・ピアノで録音するなど、彼にとってバッハはもっとも重要な作曲家。また、近年ではペダルを使わずにバッハの“平均律”を弾いたり、シューベルトやブラームスを作曲年代の楽器を用いて録音したりと、ピリオド演奏への傾倒も深まっている。

“インヴェンション”と“シンフォニア”は、音楽と楽器の相性が格別だ。モダンピアノでは練習曲という性格が前面に出てしまいがちな作品だが、この小さな楽器で弾くと愉悦感が沸き立ってくる。“最愛の兄の旅立ちに寄せて”の最後のフーガは、まるでおどけているように低音が踊り、跳ねる。一方、“半音階的幻想曲とフーガ”は、この楽器のスケール感を超える作品だけに、途端に前衛性が顔を覗かせるのも面白い。

今回、シフはすべての曲を同じ楽器で弾く。その一途さがシフらしいと思いつつも、単調にならないだろうかと、聴く前に不安がよぎった。曲に応じて楽器を変えたほうが、作品の個性が際立つという考え方だってできるからだ。

もちろん、杞憂だった。思えば、つねにシフの弾くバッハは端正でスマート。ただ、聴いていくうちに音楽の内部に引き込まれていく。そこにあるのは、バッハという作曲家への信頼だ。クラヴィコードに楽器は変わっても、その信頼に揺るぎなく、しかもいっそう音楽へと埋没させてくれる演奏を彼は届けてくれたのだった。