21世紀のECM New Series 響き合う新たなセリーの開始点

2022年現在、すでに膨大なカタログがあり、今も新譜をコンスタントにリリースするECMについて何を書いても何かを見過ごし、何かを過度に強調することになるだろう。コレクターなら録音年月日と発売年の大変な誤差に気が付き、膨大であろう未発売の原盤の存在に勘付いて、亀のような長寿のペットが飼い主の余命を乗り越えてしまう可能性に近いものを感じ、怖気付くかもしれない。いつの日かECMは、創業者であるプロデューサー、マンフレート・アイヒャーを後目に自走し始めるのか。

「(起業を検討していた時)一晩中、何か中立的な名称、同時代のアート、音楽、あらゆる新しい音楽、作曲されたもの、作曲されていないものに対する私の愛着を纏めて示す何かについて考えをめぐらせた。」その結果思いついたのがECM。ここで重要なのはレーベル当初の構想に、作曲された音楽が計画されていたことだろう。さらにアイヒャーは「ヨーロッパ人として、作曲された音楽の私自身の経験と即興された音楽の知識を統合して、少しは違ったレーベルにしたかった。」と語る。

この経験を活かしたNew Seriesの種が発芽するまでの経緯を彼はこう語る。「(シリーズの序奏期間に)室内楽から始めたんだけれど、即興的な形式のものだった。メレディス・モンクの『ドルメン・ミュージック』はそもそも作曲されていたが、録音中に変更できないほど厳密なものじゃなかった。その後、スティーヴ・ライヒの『18人の音楽家のための音楽』を出して(中略)、1984年にアルヴォ・ペルトの『タブラ・ラサ』からNew Seriesを始めた。このレコーディングでは、(ヴァイオリニスト)ギドン・クレーメルと(ピアニスト)キース・ジャレットが『フラトレス』という作品で、初めて共演する。つまり、それぞれのジャンルの二人の巨匠がね。ペルトは、この共演のアイデアにとても納得していた。」

作曲された音楽を演奏する者と即興する者が、ペルトという辺境の作曲家の作品で出会ったことでシリーズは動き始める。こうしたことが常にこのシリーズで起きるわけではないが、アイヒャーのプロデュースワークによってこれまでにも、ヴォーカル・アンサブルのヒリアード・アンサブルとサックス奏者、ヤン・ガルバレクとの『オフィチウム』やロザムンデ四重奏団とバンドネオン奏者ディノ・サルーシとの『Kultrum(サロン・ド・タンゴ)』といったコラボレーションが誕生してきた。これから耳にする音楽が一体どういうものなのか、まっさらな気持ちで耳を澄ますしかないタブラ・ラサな状態を生み出し、耳を中和してくれる音楽たち。

ジャズのシリーズでも明らかな音質へのこだわりは、クラシックを揃えるこのシリーズでも徹底される。クレーメルの何度目かのバッハのパルティータは、タルコフスキーの映画に現れるような静寂にその運動を鎮める。ピアニスト、アンドラーシュ・シフのバッハはステージ上に光り煌く。「サウンドに関して、人は誤った考えを抱いている。思うに、音楽がなければサウンドは存在しない。音楽の内容が我々をそのサウンド・コンセプトに導く。」とアイヒャーは語る。

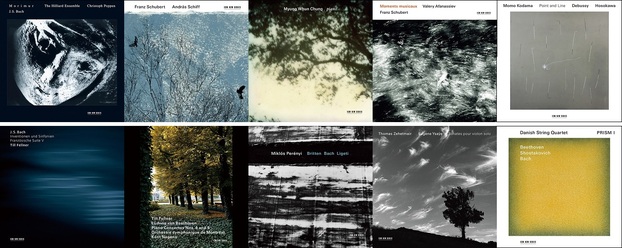

今回40年近い時を経て、新たに用意されたNew Seriesのための10の扉。ジュリアード弦楽四重奏団を愛聴したアイヒャーが送り出すデンマーク弦楽四重奏団や西欧の人としてレーベルを始めた彼があらたにみつけた洋の東西が出会う要に位置するピアニスト児玉桃など、こうした迷宮への新たなセリーの開始点は我々を常にセンター不在のどこでもない新しい場所へ連れ出す。

※本文中に引用したアイヒャーの発言は、カタログ ECM - A CULTURAL ARCHEOLOGYのROUND TABLEから引用しました。次号もしくはオンラインで全文の訳を掲載予定です。

【21世紀のECM New Series】

現代音楽、古楽やクラシックを融合させたユニークな録音で注目を集めるECM New Seriesの後世に残すべき名盤ばかり。旧知のベテランだけでなく若い才能も積極的に発掘し続けるマンフレート・アイヒャーの鋭い審美眼に貫かれたECM New Seriesの魅力を凝縮したヴァラエティ豊かな10作品をミッド・プライスで6月29日に再発売!