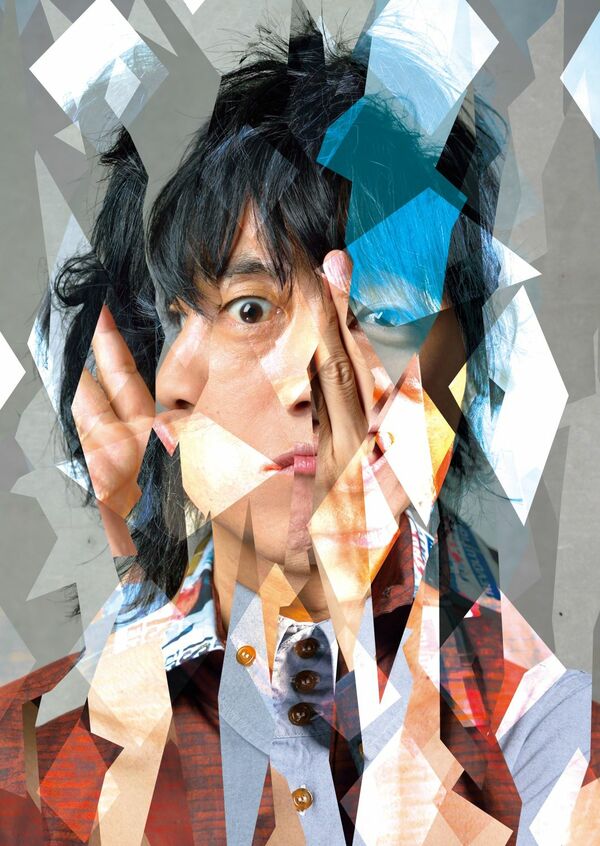

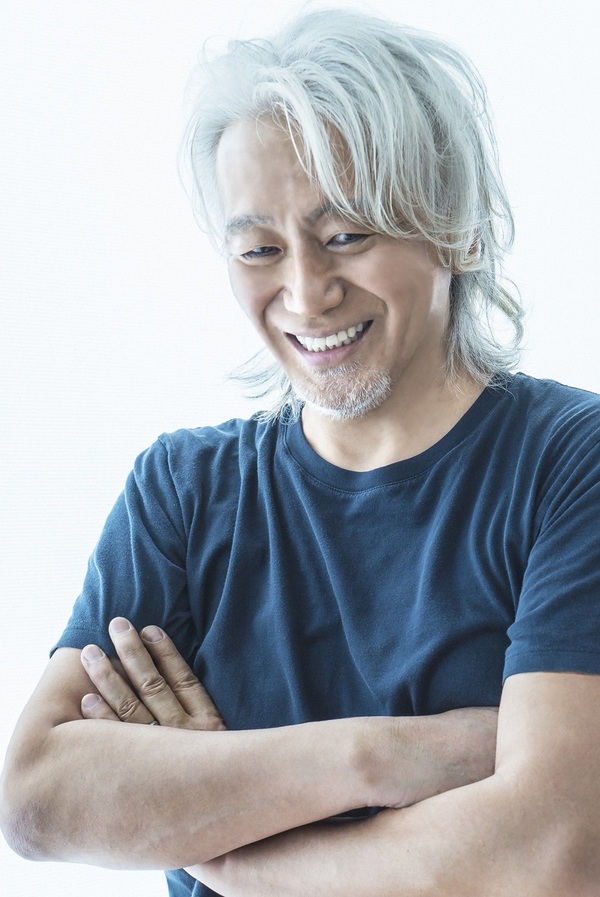

中塚武の音楽は〈泣き〉ではなく〈笑い〉

――ライブの話題を続けると、有村さんが先ほど言っていた歌やラップについてはいかがですか?

中塚「ライブで歌が占める割合は、チートなぐらい大きいと思う。ただ、それはアジア特有なのかなと思うこともある」

有村「どうでしょう? DJを楽しむ文化がないとか、日本人は演奏じゃなく歌ばかり聴くとか、よく言われますが、そんなことはないんじゃないかと思います」

中塚「いや、僕が言いたいのは、〈泣き〉のメロディがどれだけ好きかの問題」

有村「それはあると思います。和音や旋律から想起される感情の問題ですよね。たとえば、久石譲の曲を聴いて〈歌がない〉なんて言う人はいないですから」

中塚「そう。昔、バンドでヨーロッパツアーをした時、ロシアに入った瞬間、感覚が急に変わったのが忘れられなくて。ライブのセットリストは同じなんだけど、盛り上がる曲が変わるの。泣きのメロディがある曲がウケるようになったんだよね。だから、〈ロシア以東はアジアなんだ!〉って気づいて。街や店でかかっている曲もロシアではかなりメロディアスで、東洋的な単音メロディの文化なんです。それが、歌への偏重に繋がっているのかなと思って」

有村「日本だと、『情熱大陸』のテーマ曲ぐらいメロディを弾かないといけないわけですね」

――(笑)。バイオリンやピアノが、ボーカルの代わりにわかりやすい単旋律を奏でていると。

有村「欧米の音楽にも口で歌えるリフやジャズのテーマ部分はありますが、単音のメロディとはちがいますもんね」

中塚「モチーフとしてのメロディだよね」

有村「中塚さんの曲には、J-POP的な泣きメロがたまに入っていますよね。作品全体の中での割合は、かなり少ないですが」

中塚「僕は基本的に、音楽を〈笑い〉で作っているから。学生の時にテイ・トウワさんの音楽を聴いて、これは〈泣き〉の音楽じゃない、〈笑い〉だと思ったんだよね。YMOも絶妙にそう」

有村「中塚さんはポップな音楽を作っていて、CMやテレビのお仕事もされているのに、泣き要素はたまに現れるだけでそれほど多くない。それが珍しいので、そこが中塚さんの〈変ポイント〉の一つだと思います(笑)」

――逆にin the blue shirtの作品は、センチメンタルなところがあると思うんです。

有村「僕はそっちに偏っているからこそ、中塚さんの曲を聴くと、泣き要素を意図的に回避していると感じるんです。だから〈泣き〉がたまに現れると、意志を持ってぶち込まれているなと思います」

中塚「なるほどね。僕は性質上の問題で、〈泣き〉が得意じゃないんだよね。だからin the blue shirtのエモい部分、キュンとくる部分を、僕は度外視してしまっていると思う(笑)。手法のすごさに特化して聴いているんだよね」

有村「クラブミュージック的な手法で音楽を作る人には、そのバランス感がそれぞれありますよね。たとえば、ハウスを作るのが上手でも和音の感覚に興味がなくて、レイヴスタブをぶち込む人もいるわけで」

中塚「その点、in the blue shirtの音楽は、コラージュ感がすごく強いよね。泣き要素も一つでいいところを、別々の要素を複数入れて継ぎ接ぎしているのがすごい」

有村「厚かましいぐらいに入れていますね(笑)。今回リミックスさせていただいた中塚さんの“Dreaming of the Future”は、すごく綺麗なメロディで、和音の展開にも泣き要素がありますよね。ただ、全体的に過剰なエモさはないのがすごい。メロディや和音は自分の手癖に近いんですが、泣き要素を意図的にかわしているんです」

中塚「リスナーを泣かせられるなら泣かせてみたいんだけどね(笑)」