10ccの不朽の名作『The Original Soundtrack』のリリースから今年で半世紀。当時英米で大ヒットを記録したのはもちろん、収録曲の“I’m Not In Love”は日本でも様々なCMで使用され、彼らの名を全世界へと轟かせた。アートワークを含め、音楽史に燦然と輝く至高のコンセプトアルバムについて、ライターの北爪啓之に再考してもらった。 *Mikiki編集部

〈架空の映画のサウンドトラック〉とプログレの共通点

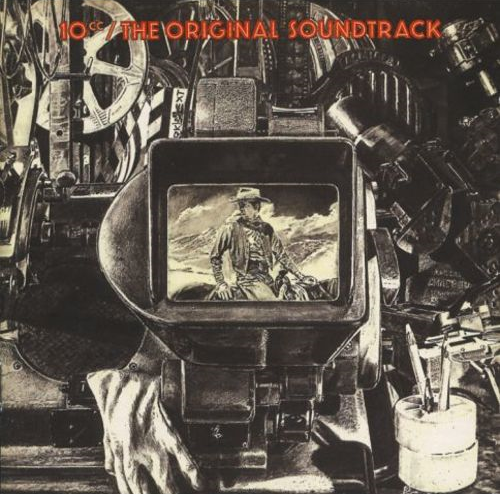

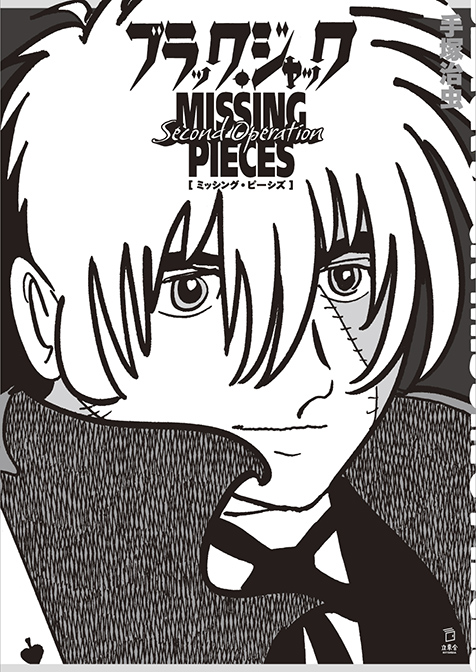

『The Original Soundtrack』は1975年にリリースされ、全英チャートで4位、全米でも15位を記録した10ccのサードアルバムである。諧謔的なタイトルと、ヒプノシス(先日ドキュメンタリー映画が公開されて話題を呼んだのは記憶に新しい)によるフィルム編集機を大写しにしたジャケットが、〈架空の映画のサウンドトラック〉というアルバムコンセプトをより印象強くアピールしている。

すでに映画産業が斜陽を迎えていた当時において、古き佳き銀幕へのオマージュを湛えたこの秀逸なアートワークが聴き手のノスタルジーを刺激したことはたしかだろう。そしてまた、アルバムのクロージングを飾る“The Film Of My Love”の歌詞に、「風と共に去りぬ」や「荒野の七人」など往年の名画のタイトルや、クローズアップやスクリーン、シネマスコープといった映画の関連用語を散りばめているあたりも抜かりない。

こういう書き方をすると懐古趣味なポップミュージックのように思えるかもしれないが、決してそうではなく、どうにも一筋縄ではいかないのが10ccの音楽なのである。

『The Original Soundtrack』はプログレッシブロックである……とは言われていないのだが、私的には以前から近いテイストがあるとは思っていた。そこでためしにAIチャットポッドにプログレッシブロックの特徴を尋ねてみたところ、なんと挙げられた項目のほとんどに本作が当てはまってしまったのである。

・複雑な曲構成

→“Une Nuit A Paris"と“Life Is A Minestrone”のめくるめく曲展開を聴いてほしい。

・多ジャンルの融合

→“Une Nuit A Paris”はロックとオペラの融合。

・高度な演奏技術

→テクニック志向ではないが、メンバー全員がマルチプレイヤー。

・コンセプトアルバム志向

→先に触れたとおりコンセプトアルバムである。

・最新技術の活用

→“Blackmail”などで使用されている〈ギズモ〉という特殊なギターアタッチメントは、メンバーが発明して特許まで取っている。

・芸術的・前衛的な姿勢

→“I’m Not In Love”はまさに音の前衛アート。詳しくは後述。

ではなぜ10cc及び本作はプログレとは呼ばれないのか? それは端的に、かつ身も蓋もない言い方をすれば、サウンドがとことん〈ポップ〉だからである。しかもビートルズ直系の(プログレの抽象性とは逆の)輪郭の鮮明なメロディーを持った王道ブリティッシュポップ。

いささか回りくどい説明になってしまったが、つまり〈プログレに比するほど高度で先進的なサウンドを構築しつつも、その骨子はあくまでもポップ〉であることが、10㏄及び『The Original Soundtrack』の本質なのである。

“I’m Not In Love”を生んだ〈バンド内の2チーム〉の特性

『The Original Soundtrack』を語るうえで絶対に外せない曲は、10ccの代表曲にしてロック史上に残るバラード“I’m Not In Love”をおいてない。むしろ本作の名盤たる由縁はこの大傑作ナンバーが収録されていることによるといっても過言ではないはずだ。

“I’m Not In Love”の最大の特徴は神秘的とすら言えるほど分厚く美しい多重コーラスの壁だが、それはメンバーによる3声の13音階分を16トラックに分けて録音し(つまり3×13×16=624人分の声!)テープループを作っていくという、尋常ならざる時間と労力を費やす作業の賜物であった。サンプラーなど存在しない当時において、この不可思議なウォール・オブ・ボイス・サウンドが音楽業界に相当な驚きをもたらしたことは想像に難くない。

また、この曲は10ccの特性がフルに活かされる形で誕生したナンバーだとも言える。彼らは1つのバンドでありながら、ポップ志向でソングライター気質のエリック・スチュワートとグレアム・グールドマン、実験志向でクリエイター気質のケヴィン・ゴドレイとロル・クレームという2組の集合体的なユニットでもあった。

“I’m Not In Love”はスチュワートが妻の言葉をヒントに詞を書いたものに、グールドマンが曲を付けている。もともとはボサノバ調だったが、それに不満だったゴドレイがテンポを落とすこととバックを声で埋めつくすことを提案、さらにクレームがテープループを使用してボーカルを循環させることを思い付いたという。ポップサイドの2人が曲のベーシックを作り上げ、そこに実験サイドの2人が奇抜なアイデアでサウンドを肉付けしていくという、ようは10ccの必勝メソッドの手本ともいうべき楽曲なのである。

“I’m Not In Love”は幾多のカバーバージョンを生んでいるが、そのジャンルの幅広さにも特筆すべきものがある。イージーリスニングのポール・モーリア、ジャズのスタンリー・タレンタイン、トリップホップのオリーヴ、R&B/ヒップホップのクイーン・ラティファ、さらにプリテンダーズやリック・ウェイクマン、松田聖子、また近年のダイアナ・クラールやケルシー・ルーに至るまで、まさに多種多様である。しかし、どんな音楽性のどんなアレンジであっても揺るがない普遍性を持つ〈メロディーの強度〉には驚嘆する以外ない。