みなさんは最近、UKのバンド・ミュージックを聴いていますか? 近頃はその手の新譜への感想が、一時期に比べて減っているような気がします。特にアート・ロック系のサウンドとなると、新譜の情報があまり丁寧に掘りこまれていないのではないでしょうか。現在のUKアート・ロックは、この国でしか生まれないようなおもしろい音楽がたくさんあるので、この状況はかなりもったいないのではないかという気がします。そういう想いから、今回はUKアート・ロックの現状を取り上げることにしました。と言っても、該当する音楽のすべてを取り上げるわけにはいきませんので、2015年にリリースされた新譜で僕のアンテナに引っかかったものを中心にレビューしていこうと思います。

まずは、マンチェスター出身のダッチ・アンクルズから。彼らはミニマル・ミュージックの影響を強く受けているのもあり、前回の連載との延長線上にいるバンドとも位置付けられるでしょう。マンチェスターはエジプシャン・ヒップホップや(後述する)エヴリシング・エヴリシングを輩出するなど、UKアート・ロックの現状を考えるためには欠かせない地域です。

最初のアルバム『Dutch Uncles』(2008年)は、バンド・ミュージックとミニマル・ミュージックを掛け合わせた“Jetson”からスタートします。この音楽的特徴は本作を通して聴けるもので、前回の記事で取り上げたAureoleと距離が近いのではないでしょうか。アプローチが違うため、サウンドから受ける印象は大きく違いますが、その構成要素を見ると似た部分が多く聴きとれます。まだまだラフな構成ですが、本作の時点ですでに、彼らは自分たちのアイデンティティーを掴みつつあることがわかるはずです。

2作目『Cadenza』(2011年)では、鍵盤がフィーチャーされ、さらにストリングスが加えられるなど、初作の骨格はそのままに、より豊潤な音色を獲得しました。ミニマル・ミュージックの肝であるリズムもより緻密になり、緩急の付け方や楽曲の展開、ビーチ・ボーイズ的なコーラス・ワークなど、アレンジの質とバランスが向上しています。トーキング・ヘッズに代表される、アフロ・ミュージックを経由したロック・ミニマリズムの先達への憧憬も見え隠れするこの作品は、バンドのポテンシャルが如実に感じられるものとなっています。この作品からプロデューサー/エンジニアに起用されているブレンダン・ウィリアムズが、後年にUKジャズの俊英ゴーゴー・ペンギンの『V2.0』(2014年)を手掛けている点も注目すべきでしょう。そちらではプロデュース/録音にミックス・エンジニアも担当しています。

3作目『Out Of Touch In The Wild』(2013年)で、彼らが培ってきた音楽性が完成に達したと言っていいのではないでしょうか。ストリングスが大々的にフィーチャーされ、加えてダブル・ベースやマレット・パーカッション、電子音を導入することで音色はさらに豊かに。複雑で点描的なリズムが様々な楽器で奏でられるのと並行して、たなびくようなストリングスがレイヤリングされるのも本作の特徴です。デビュー作はAureoleと比較してみましたが、本作はトクマルシューゴのサウンド・デザインに近いのではないでしょうか。この頃からピッチフォークのレビュー欄でも取り上げられるようになり、アメリカでも注目されるバンドとなってきました。

そして最後に、今年リリースされた新作『O Shudder』です。本作でダッチ・アンクルズは以前のタッチを残しながらも、その音楽性を再考しています。彼ら自身が『O Shudder』のインスピレーション源をブルーナイル、ジャパン、ケイト・ブッシュ『Never For Ever』(80年)としているように、本作には英国のアート・ポップの伝統が流れ込んでいます。

温かで点描的な電子音に導かれて現れる流麗なストリングスと、どこかオリエンタルな雰囲気を漂わせるヴォーカル・メロディーから始まる“Babymaking”を聴けば、ダッチ・アンクルズが新たなステージを駆け上がっていることがわかるのではないでしょうか。ジャパンをアップデートしたかのような、みごとなレフトフィールド・ポップがここに完成しています。クラリネット、オーボエ、フルートといった管楽器とバンド・ミュージックの絶妙なブレンドを楽しめる“Drips”に、キーボードやピアノ、ハープが登場するカラフルな“I Should Have Read”、80sポップ最良の継承者であるニコラス・ケルゴヴィッチとタメを張るくらいダンサブルでロマンティックな“Don't Sit Back (Frankie Said)”などを聴けば、本作で彼らが試みたサウンドの全体像が浮かび上がるのではないでしょうか。

また、『O Shudder』の最終曲“Be Right Back”には、今年2作目『Not Real』をリリースしたリヴァプールの若手オルタナ・ガールズ・ポップ・トリオ、スティーリング・シープがコーラスに起用されています。クラウトロックやヒューマン・リーグを彷彿とさせる80sポップ、ダーティ・プロジェクターズなどのフリー・フォークのセンスがミックスされた、期待のUK若手アクトです。彼女たちはこの後に紹介するエヴリシング・エヴリシング、ジャンゴ・ジャンゴといったバンドたちのライヴでもサポート・アクトを務めており、同地のアート・ロック・ファミリーの一員と言えるのではないでしょうか。

さらに、このアルバムのマスタリング・エンジニアであるジョージ・アトキンスは、レコーディング・スタジオ〈80 HERTZ〉のボスであり、ニュー・オーダー『Music Complete』(2015年)やゴーゴー・ペンギン『V2.0』、スティーリング・シープ『What If The Lights Went Out EP』(2010年)のほか、リリー・アレン『Alright, Still』(2006年)やレディー・ガガ『ARTPOP』(2013年)のような大ヒット作にもエンジニアとして貢献しており、『O Shudder』に漲るポップネスへの貢献は計り知れないものがあるでしょう。

次は、ダッチ・アンクルズと同郷のバンド、エヴリシング・エヴリシングを紹介します。彼らはデビュー当初、BBCの有名企画〈Sound of〉の2010年版でゴールド・パンダやデルフィック、エリー・ゴールディングやハーツといった錚々たる面々と共に取り上げられ、一気に注目される存在となりました。10CCやXTC、クイーンなど知的でクセのあるUKアート・ポップの伝統を色濃く受け継ぎつつ、R・ケリーやビヨンセ、リアーナのようなR&Bも熟知しているのが特徴的で、その豊かなヴォキャブラリーをレディオヘッド~バトルス以降のポスト・ロック的感性で再解釈した、複雑怪奇でありながらもフレンドリーなバンド・ミュージックが彼らの持ち味です。

彼らは日本でもアルバム・デビュー以前から注目を集めており、前述したようなサウンド・カラーは初作『Man Alive』(2010年)で早くも確立されていました。多様な楽曲展開を支える確かな演奏技術と、ファルセットやコーラスを巧みに織り交ぜたヴォーカル・メロディー、細部まで磨き抜かれたメジャー感溢れるサウンド・プロダクションなど、現在に至るまでの彼らの骨格を成す要素が既に存在しています。その完成度とオリジナリティーは、現在UKでもっとも有名なアート・ロック・バンドと言っても過言ではない、フォールズが同年にリリースした2作目『Total Life Forever』に匹敵するのではないでしょうか(彼らが今年リリースした『What Went Down』の、〈アート・ロック界のフー・ファイターズ〉と呼びたくなるほどのダイナミックなサウンドも注目に値します)。

また、本作のハイテンションでキャッチ―でありながら同時に変態的でもあるサウンドは、マキシモ・パークやフューチャーヘッズをはじめとしたポスト・パンク・リヴァイヴァルと呼ばれるムーブメントの一員とされている、ゼロ年代のUKロック・シーンを支えた捻くれモノたちの血がゆるやかに流れ込んでいるように聴こえる瞬間もあります。

2作目『Arc』では、本人たち曰く〈よりオープンな作品にするために〉、前作よりもテンポを落とし、過剰な作り込みを回避しつつも楽曲のヴォリューム感が損なわれないように、“Duet”におけるストリングスの大々的な導入、“Feet For Hands”で聴ける切れ味抜群のアコースティック・ギターなどの音色の拡大を試みています。また、“Arc”“The House Is Dust”“The Peaks”の3曲がライヴ・レコーディングであることにも着目しましょう。これらの楽曲では、録音場所のアンビエンスやヴォーカル/楽器の響きに焦点が置かれ、ポスト・クラシカル的なピアノや、緩やかに持続する電子音、それに持ち味であるクワイア的なコーラスが美しく空間を満たしています。本作で彼らは、アレンジメントの複雑さよりも音色/音響のへの気配りが目立つようになり、その甲斐もあってかUKアルバム・チャートでも(前作の17位を大きく上回る)最高5位を記録しました。

そして今年リリースされた3作目『Get To Heaven』では、1作目のスピードと変化に満ちたダイナミズム、2作目の落ち着きのあるサウンド・デザインが見事に融合した最高傑作と言える作品です。加えて、彼ら特有のポップネスも新たな高みに達しており、“Get To Heaven”や“Spring / Sun / Winter / Dread”のような、非常にキャッチ―なメロディーが採用されています。

“The Wheel (Is Turning Now)”における奇妙なシンセ・フレーズやハットのハイスピードな刻みがトラップ的に聴こえるのが好例で、彼らが本作で勝ち得たメジャー感は、USのR&B~ヒップホップからの影響が大きいところもユニークです。『Get To Heaven』のプロデューサーは、マドンナやペット・ショップ・ボーイズ、カイリー・ミノーグ、ダフィーなどの作品に貢献してきた大御所のスチュアート・プライス。さらに、カサビアンやアークティック・モンキーズをプロデュースしてきたジム・アビスが、中東的なギター・フレーズとトラップ・ビートがユニークな“Blast Doors”をプロデュースしている点も注目です。こういったメジャーなプロデューサー/エンジニアたちとのコラボレーションもエヴリシング・エヴリシングの魅力の一つでしょう。

最後に紹介するのはUKにおけるレトロ・モダン・ロックの最先端、ジャンゴ・ジャンゴです。このバンドの曲がエジプシャン・ヒップホップに楽曲をカヴァーされたり、逆に彼らがエヴリシング・エヴリシングの曲をリミックスしていたりと、この記事で名前が出てきたバンドたちとも多くの接点があります。

また、このバンドのドラマーであるデヴィッド・マクリーンの兄弟は、なんと元ベータ・バンドのジョン・マクリーンなのです。ベータ・バンドはブルース、ロック、カントリー、フォーク、ヒップホップを継ぎ接ぎにし、そこで生じるユニークな違和感をそのまま提示するユニークなミクスチャー・サウンドで知られており、初期のベックと通じる部分も多々あります。

ジャンゴ・ジャンゴのサウンドにも、ベータ・バンドでも聴けるような音楽オタク的要素が散りばめられています。彼らのTwitterやFacebookのアカウントでは、かなりの頻度で〈Album of the day〉と題して、その日にメンバーが聴いたアルバムのYouTubeリンクを貼った投稿をしており、こちらも名盤からマニアックな作品まで網羅したチョイスでおもしろいです。

Album of the day .... https://t.co/LW1MSOo68U

— django django (@thedjangos) 2015, 12月 21

彼らのデビュー作『Django Django』(2012年)を聴けば、先にこのバンドを〈レトロ・モダン・ロックの最先端〉と表現した理由がわかるはず。例えば“Hail Bop”では、ビーチ・ボーイズにピンク・フロイドをまぶしたような多重コーラスが、リンク・レイやディック・デイルなどホッドロット・ミュージックが透けて見えるサイケデリック・ギターや、B級SFチックなエフェクトと合わさることで絶妙な味わいを醸し出しています。ベックやベータ・バンドの時代には、どこか〈ネタ〉的であったレトロなサウンド要素が、このバンドではもっとごく自然にアウトプットしているようにも感じられ、そのあたりの前向きな曖昧さも新世代らしいバンドの魅力に繋がっています。

続く“Defalt”では、そのネタ感はリズムの途中で差し挟まれるボ・ディドリー風のリズムに現れてきます。本作を通して聴けばよくわかるのですが、ジャンゴ・ジャンゴの音楽の鍵はリズムと音色にあり、特に50~60年代のロック・ミュージック周辺にフォーカスが当てられている気がします。

60年代サイケの要素も強い本作ですが、それは先述したようなピンク・フロイド的な部分や“Hand Of Man”のようなミニマル・ビート/エフェクトでモダナイズされたアシッド・フォーク・ナンバーに聴き取れます。その他にもバウハウス的ともいえるゴシック・ロックのニュアンスを帯びた“War”、中東的なフレーズがユニークな“Life’s A Beach”、エレクトロニクスの力を借りてビートを強靭にした“Skies Over Cairo”など、楽曲はいずれも唯一無二の魅力を放っています。

2013年には、初作のリミックス・アルバム『Hi Djinx! Django Django Remixed』をリリース。ここではエイドリアン・シャーウッドや元ベータ・バンドのスティーヴ・メイソンといったユニークなメンバーがリミックスをしており、様々なジャンゴ・ジャンゴ解釈を聴くことができます。また、デーモン・アルバーンによるアフリカの現地ミュージシャンとのコラボを試みたプロジェクト〈アフリカ・エクスプレス〉にデヴィッド・マクラーレンが参加しているのもトピックでしょう。

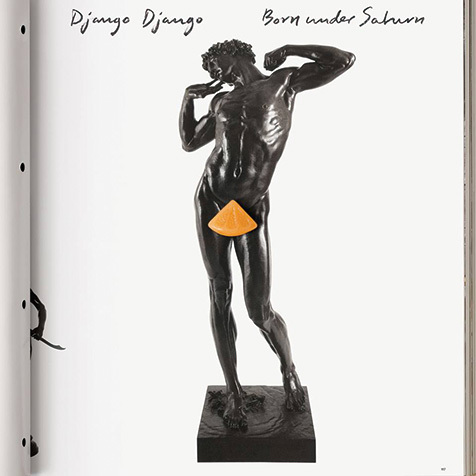

そして今年、2作目『Born Under Saturn』がリリースされました。デビュー作で大きな成功をおさめたバンドにとって2作目は鬼門とよく言われますが、本作は期待を大きく上回る意欲作ではないでしょうか。前作よりも収録曲の尺が全体的に長く、曲展開も多様になり、アレンジの密度が濃くなっています。鍵盤とドラムスが織り成す迫力満点のグルーヴと、お得意のビーチ・ボーイズ的なコーラスが印象的な6分近い大曲“Giant”を聴けばそれを実感するのではないでしょうか。これまでに彼らが持っていたヴォキャブラリーを大きく逸脱はしないものの、楽曲から受けるインパクトは前作を遥かに上回ります。

本作で新たに付け加えられた魅力に、ジャンゴ・ジャンゴが持つテクノロジカルなダンス・ミュージックへの愛情があります。“First Light”では前作で少し見られていた、ジョルジオ・モルダー的とも言えるアシッドなシンセサイザーの音色を披露し、“Reflections”のビートと鍵盤の絡みからはハウス・ラヴァ―としてのジャンゴ・ジャンゴが垣間見えます。

本作ではソングライティングの幅が広がったことも重要です。バンド・メンバーはアルバム制作初期に70年代のハリー・二ルソンやジェリー・ラファティーを聴いていたようで、“Hign Moon”の少し突き抜けたようなメロディは、ストレートな影響こそ感じませんが、その賜物ではないでしょうか。また、“Life We Know”で聴けるアフリカン・パーカッションは、アフリカ・エクスプレス参加の副産物でしょうか。サーフ・ミュージックとアフロ・リズムを混ぜ合わせ、60sサイケを加えたこの曲は、ジャンゴ・ジャンゴの新機軸と言えるかもしれません。

今回の記事では、ダッチ・アンクルズやエヴリシング・エヴリシング、ジャンゴ・ジャンゴが現在のUKアート・ロックの中心的なアクトであるという見取り図を提示しました。彼らは、ルーツへの敬意を払いながらそれらを取り入れつつ、現代的なヴォキャブラリーを駆使することで自身の音楽をアップデートしています。UKでは彼らのほかにも、多くのアート系バンドが名乗りを上げており、冒頭で触れた通り見過ごすのがもったいないと言いたくなる状況は今後も続きそうです。