何なんだ、この音楽は?――それが最初の素直な感想。音楽的な振り幅の広さは〈ジャンルレス〉などという単純な言葉に収まりきるレヴェルではなく、ありとあらゆる要素が凄まじいスピードで目まぐるしく交差し、ブツかり合い、ひとつに溶け合っている。ここに広がっているのは、明らかに過去誰も聴いたことのない音楽である。

そんな衝撃作『http://』を作り上げたのは、異端ポップ・バンド、Srv.Vinciのメンバーとして活動する一方、映画音楽やファッション・ムーヴィーの制作も手掛ける常田大希のソロ・プロジェクト=Daiki Tsuneta Millennium Parade(以下、DTMP)。また、常田と二人三脚でこの作品を作り上げたのは、新世代のジャズ・ドラマーとして多忙を極め、いまや時代の寵児となりつつある石若駿だ。東京芸術大学の同級生にして、共に92年生まれ。ジャンルも国も時代も軽々と飛び越え、いまここにしかない音楽を作り上げてしまった常田大希と石若駿の同級生対談をお届けしよう。

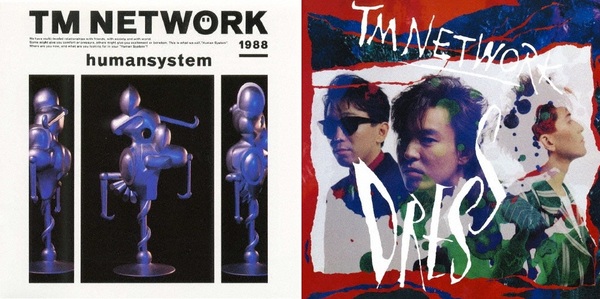

Daiki Tsuneta Millennium Parade 『http://』 PERIMETRON/APOLLO SOUNDS(2016)

時代の壁も、ジャンルの壁もない音楽的な嗜好

――2人が最初に会ったのはいつ頃ですか?

石若駿「大学1年の頃だから、2011年だと思いますね」

常田大希「(石若)駿が誘ってくれたんですよ。〈今度ライヴがあるから来ない?〉って。それが五十嵐一生さんや坪口昌恭さんとのライヴで」

石若「ウチの大学はクラシックをやってる人がほとんどだから、(常田を指して)こういう格好をしてる人はまったくいないんですよ(笑)。それで声をかけたんだと思う。聴いてる音楽についてもすぐ話が合ったし、そういう人は周りにあまりいなかったんです」

――2人ともご両親が音楽に関わっていて、常に自宅で音楽が鳴っていたりと、育った環境が比較的近いですよね。そういうことが後に音楽の世界に入っていく際に影響していますか?

石若「それはありますよね。家の中にはいろんな音楽が溢れていたし、大希の家もそうだと思う。覚えてるのは、両親が車の中でビートルズのボックス・セットをよくかけていて……」

常田「ウチもかけてた(笑)。その頃にボックスがリリースされたんだろうね。でも、俺はあんまり好きじゃなかったな」

石若「ホント? 僕は大好きだったな」

常田「子供の頃からもっと歪んたものが好きだったから、俺にとってビートルズはちょっと綺麗すぎたんじゃないかな。ジミ・ヘンドリクスやレッド・ツェッペリンが好きだったから」

――ジミヘンやツェッペリンがど真ん中というのは常田さんよりもだいぶ上の世代ですよね。それこそご両親よりも上の世代というか。

常田「インターネットにはなんでも転がってるし、あんまり時代で括って聴いてないんでしょうね。それはいまも同じだし、この世代の特徴なんだと思う。昔のものでも新鮮さを感じられる」

石若「僕もそうですね。小学生の頃はX JAPANとか完全に日本のロックばかり聴いてましたけど、家で父親が観てるビデオをきっかけにキッスが好きになったりして。僕は周りにロック好きの友人がいなかったからジャズを演奏するようになったけど、弟はその影響でハード・ロックのほうに行って、いまはハード・ロック・バンドでギターを弾いてるんですよ」

――常田さんが最初に始めたのもロック・バンドだったんですか。

常田「そうですね。中学生の頃はブランキー・ジェット・シティとかミッシェル・ガン・エレファントも好きだったので、そういうノイジーなロックをやっていて。でも高校ぐらいから、どうやったら新しい音を作れるんだろう?と考えるようになりました。ラウドで緻密なことをやりたい、と」

――東京芸術大学ではチェロを専攻されてたんですよね?

常田「近所にチェロを教えてる人がいたんですよ。そこからチェロの音が好きになって」

――でも、ロックのノイジーな部分に惹かれていた常田さんは、なぜチェロの音を好きになったんでしょう。ある意味では正反対の音のようにも思えるんですけど。

常田「音楽ってバランスだと思うんですよ。すごく綺麗な要素があったほうがノイジーなものが映える。お互いがブツかり合ったり対比がはっきりしているほうがいいと思うし、だから俺はどっちも好きなんです。ノイジーなものだけが好きならノイズをやればいいと思うんだけど、それだと俺的にはちょっと違っていて」

――その後、石若さんと出会って一緒に活動するようになりますよね。

常田「大学1、2年の頃にはもう一緒にやってたよね。レコーディングする機会があって、2人でやってみようと」

――それはどういうレコーディングだったんですか。

常田「いまもやってるSrv.Vinciというバンドの前身ですね。当時は適当な名前を付けてやっていました。音源も制作したんだけど、格好良かったんですよ」

石若「そうそう。いまは筋力的にできない演奏というか(笑)。サウンドはロックなんですけど、やってることは超高速のスウィング。バンド・コンテストに出たこともあるんですけど、あの音源で優勝してたらどうなってたんだろうな」

常田「ねえ(笑)? 駿のライヴを初めて観たとき、マイルス(・デイヴィス)の“Directions”をやってたんですよ。ものすごいスウィングをバッコンバッコン叩いてて、俺がそれまで考えていたジャズとはまったく違ってた。ロックでありパンクだったんですよ。そういう曲をやりたくて、その高速スウィングの曲を作りました」

石若「コンテストのとき、審査員の前で演奏もしたんですよ。でも、みんな引いちゃって(笑)」

――そのときは2人だけでやったんですか?

常田「いや、サポートが1人入って3人で。制作は完全に2人ですね」

石若「あらゆる楽器を自分たちでやったんですよ。でも、いま聴いても格好いいと思う。10代最後の録音だったんですけど……」

常田「〈この10代、ヤバイ〉っていう録音(笑)」

――常田さんは石若さんの演奏にロックでありパンクを感じたとおっしゃいましたけど、そういうジャンル的な壁のなさもまた2人の共通点ですよね。

常田「そうですね。ジャズの人にとってはそれがジャズであり、パンクの人にとってはパンクであって、ジャンルは違えども、それぞれが求めるものってわりと近い気もするんですよね」

石若「クラシックのオーケストラにいても同じことを感じることがありますしね。あと、大希はそれぞれの表現を行き来できる人なんですよ」

常田「駿は大学を首席で卒業したけど、俺は早々にドロップアウトして。自分自身アウトロー的な道を歩いてきたところもあって、ジャンルとかシーンに属したことがないんです」

――ところで、そのバンドはその後Srv.Vinciへと発展していくわけですけど、その過程のなかで石若さんはバンドから離れますよね。それはどうして?

常田「単純にスケジュールの問題ですよね。俺はバンドとして動きたかったし、Srv.Vinciに重点を置いて活動できる人じゃないと続けられなかったこともあって」

石若「Srv.Vinciのファースト(2015年作『Mad me more softly』)のレコーディングが全部終わって、来年の予定を話し合ったんですね。大希はフェスにもどんどん出ていきたいということだったんだけど、俺はその時点で翌年のスケジュールが決まっちゃってて。そんななかでも俺はやりたかったんだけど……(常田のほうを見ながら)ねえ(笑)?」

常田「ハハハハ(笑)」

石若「もちろんそこで人間関係がおかしくなったわけじゃなくて、大希も自分の音楽活動を理解してくれたんですよね。それで今回も声をかけてもらったという」

――Srv.Vinciは常田さんと石若さんの2人編成のときからどんどん歌モノ的な方向に変わっていくわけですよね。

常田「そうですね。ポップネスを追求するバンドに近付いていった感じ。俺自身、ポップなものは基本的に大好きだし、〈日本のシーンにおいてポップなものを追求する〉というのがSrv.Vinciのひとつの方向性になってますね」