南ロンドン出身のバンド、インヘヴンが初作『Inheaven』をリリースした。荒々しいギター・サウンドとアンセミックな男女ヴォーカルには、90年代のUSオルタナを彷彿とさせる切迫した疾走感が宿っており、共にツアーを回ったビッグ・ムーンやヴァントらと並んでUKギター・バンド復興の息吹を感じさせる。濁りのないエモーションと力強さを宿した同作を、NME誌も〈インディーにおけるもっとも危険で刺激的なデビュー作〉と絶賛。今後、ますます注目を集めていきそうな4人組の魅力を、音楽ライターの近藤真弥が紐解いた。 *Mikiki編集部

ジュリアン・カサンブランカスに見初められての鮮烈な登場

ロンドンを拠点に活動するインヘヴンは、ジェームス・テイラー(ヴォーカル/ギター)、ジェイク・ルーカス(ギター)、クロエ・リトル(ヴォーカル/ベース)、ジョー・ラザラス(ドラム)による4人組バンド。結成のキッカケは、ジェームスがメンバー探しを始め、その過程でクロエに出逢ったことだった。2人は音楽の嗜好や考え方が見事にマッチし、すぐさま音楽と映像を組み合わせたプロジェクトを立ち上げたという。そのプロジェクトをより強固なものにするため、ジェイクとジョーをメンバーに加えたことで、現在の編成が固まった。

そうして彼らはインヘヴンとしての活動をスタートさせたわけだが、以降の動きはとても早かった。手始めにウェブサイトを作り、みずから制作した映像、ファンジン、アートワークなどを掲載しつつ、世界中のブログやレーベルに曲を送り続けた。こうした努力と野心の甲斐あって、彼らの音楽はあるロック・スターの目に留まる。その見巧者とは、ストロークスのフロントマンであるジュリアン・カサブランカス。テスト・アイシクルズ※に在籍していたことでも知られるロリー・アトウェルが、彼らから送られてきたメールをジュリアン主宰のレーベル〈カルト〉に転送し、そのメールを読んだジュリアンが彼らの音楽を気に入って契約したそうだ。そして彼らは、2015年にシングル“Regeneration”を同レーベルからリリース。これを機に知名度が高まり、その後も“Bitter Town”(2015年)“Baby's Alright”“Treats”(いずれも2016年)といったシングルを自主制作などでコンスタントに発表し、着実に歩みを進めてきた。

※ブラッド・オレンジことデヴ・ハインズを中心に結成、活動期間は2004~2006年

USオルタナ×シューゲイザーで描く、オカルト的な世界観

このような歩みを経て作られたのが、待望のファースト・アルバム『Inheaven』だ。本作には、前述のシングル群でも見られたラウドで攻撃的なギター・サウンドに、キャッチーなメロディーというシンプルな音楽性を深化させた楽曲が揃っている。その音楽性は、ピクシーズやニルヴァーナといった、90年代のUSオルタナを引き合いに語りたくなるもので、それら要素がもっとも明確に表れているのは“Treats”だろう。クロエがヴォーカルを務めたこの曲は、力強いドラムとアグレッシヴなギターでリスナーの心をわしづかみする熱量が印象的。ライヴでもハイライトのひとつとして彼らが演奏する曲でもある。

USオルタナ的な要素には彼ら自身も自覚的なようで、本作のプロデュースを手掛けたのはピクシーズの『Head Carrier』(2016年)などで知られるトム・ダルゲティ。ついでに言えば、“Bitter Town”のミュージック・ビデオにはUSオルタナを代表するバンドのひとつ、ソニック・ユースのポスターが登場しており、この点から見ても彼らがUSオルタナの影響下にあるのは明白だ。ここ数年のイギリスでは、サーカ・ウェーヴスやウルフ・アリスなど90年代のグランジ/インディー・パンクを参照するバンドが増え、UKロックの更新と同時にUSオルタナも再評価されてきているが、その流れに彼らも位置付けられるだろう。

その一方で、イギリスのバンドからの影響も嗅ぎ取れる。たとえば、クロエの甘美なコーラスとドリーミーな轟音が映える“Velvet”は『Loveless』(91年)期のマイ・ブラッディ・ヴァレンタインを想起させるし、〈Honey〉と歌われる“Stupid Things”は、甘いメロディーとノイジーなギターを合わせたジーザス・アンド・メリーチェイン“Just Like Honey”が頭によぎる。このあたりは、やはり彼らもイギリスのバンドなんだなと実感する。

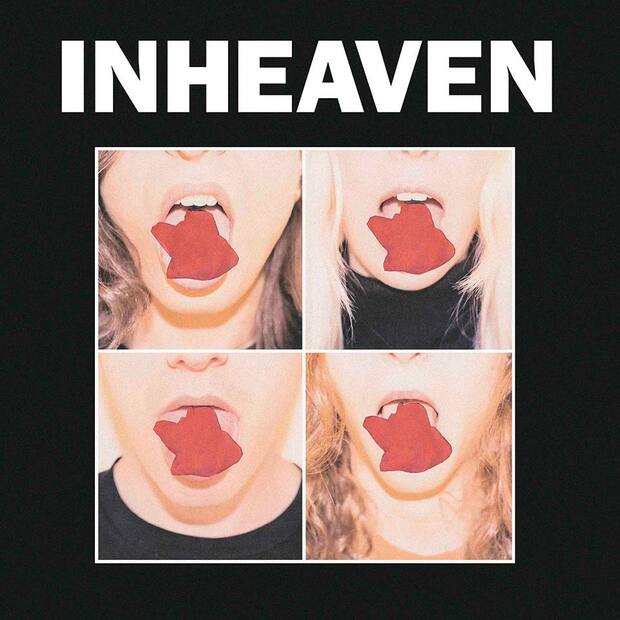

また、彼らは映像やアートワークにも力を入れている。『Inheaven』の装丁や写真をクロエとジェームスが務めたのを筆頭に、数多くのMVも彼ら自身がディレクション。そもそもデヴィッド・リンチの映画「イレイザーヘッド」(77年)のサントラに収められた“In Heaven”という曲から引用したバンド名からして、映像面への深い造詣がうかがえるというものだ。そうしたMV群の中で筆者が特に惹かれたのは、“World On Fire”。ヤロミール・イレシュ監督のチェコ映画「闇のバイブル 聖少女の詩」(70年)みたいな、オカルトチックな雰囲気と宗教的モチーフを感じさせる。手作り感たっぷりの粗い画質も味を出しており、可能な限り自分たちでやるという彼らのDIY精神も見いだせる。

イギリスの停滞と混乱を突破する若者たちの叫び

しかし、筆者が彼らに惹かれた最大の理由は、自分たちの気持ちや主張をストレートに吐き出した歌詞だ。ロマンティシズムを歌った“Stupid Things”や、愛と欲望について考察した“Velvet”という内省的な歌を紡ぐ一方で、他国への軍事攻撃を続けるアメリカを非難した“Baby's Alright”は彼らなりのプロテスト・ソングであるなど、取りあげるテーマはかなり多彩だ。このような政治的姿勢は他の曲でも見られ、“Vultures”では情報過多な現代社会に警鐘を鳴らし、さらに“Treats”では気候変動がテーマのひとつになっている。言葉選びも、〈寂しがり屋のアメリカの子たち/他国に行っては戦争をする〉(”Baby's Alright“)、〈貴方は子供たちに何の未来も残してくれなかった〉(“Treats”)といった具合に、かなり痛烈だ。この痛烈さで思い出すのは、イギリスの音楽シーンにおいてデビュー時から政治的なことを歌ってきたマニック・ストリート・プリーチャーズだが、そうした偉大な先達と比べれば、インヘヴンの言葉は平易かつ率直だ。専門用語や政治家のスローガンを用いず、あくまで個人的視点から見た世界を歌っている。ゆえに彼らの音楽は多くの若者にとって等身大と感じられ、大きな支持を集めているのだろう。

気持ちや主張を包み隠さず表現する彼らの姿勢は、イギリスの新世代アーティスト――社会問題について積極的に発言するデクラン・マッケンナ、多くの人が抱える怒りや哀しみをラップするケイト・テンペスト、日々の生活で抑圧されている人々の視点から歌うラット・ボーイらと重なる。緊縮政策で多くの国民を苦しめたデーヴィッド・キャメロン前首相や、そのキャメロンが去年おこなった国民投票でEU離脱が決まって以降のさまざまな政治的混乱など、いまのイギリスはお世辞にも良い状況とは言えない。そんなイギリスにおいて、多くの人々が抱える辛さや不満を代弁する音楽が求められるのは必然だろう。そうした流れと彼らの音楽は共鳴している。それはUKロック云々といった狭い枠組みを越えた、イギリスの音楽シーン全体の変化を示す一端と言っていい。停滞していると言われて久しいイギリスの音楽シーンだが、そうした硬直を打ち破る新しい声は確実に広がっている。