UKギター・ロックに元気がない――そんな言葉が半ば定説として通るようになって、果たして何年が経っただろうか。確かに、新時代のスタジアム・ロック街道を邁進する1975や、ヘヴンリーの看板としてサイケ・ポップの潮流を生み出したテンプルズなど、数少ない例外を除いて、ここ数年はインディーの新顔を並べても小粒揃いな印象だったのは事実。だが、そんな暗い時代もようやく終わろうとしているのかもしれない。その先陣を切るであろう5人組が、2月25日・26日に東京・新木場STUDIO COASTで開催された〈Hostess Club Weekender(以下HCW)〉で初来日を果たしたピューマローザだ。この記事では、〈HCW〉でのパフォーマンスが筆者にもたらしたインスピレーションを皮切りに、彼らの足取りや音楽性を紐解いていく。さらにピューマローザと同じく、現在のロンドンにおいて無視できないほどにエッジーな存在感を放つニューカマー3組も紹介しよう。

今年の〈HCW〉で初日の一番手に登場したピューマローザのライヴには、筆者を含めて多くのオーディエンスが驚いたに違いない。フロントマンのイザベル・ムニョス・ニューサムが放つ妖艶な歌声と、舞踏を採り入れたシャーマニックなパフォーマンスで観客の視線をかっさらい、サイケデリックな音の拡がりと鋭いロック・アンサンブルを融合したサウンドが会場の空気を幻惑的に揺らめかせていた。

同郷のサヴェージズやBO NINGENらとの親交から、〈ロンドン発ダーク・サイケの第2世代〉といった紹介をされることの多いピューマローザだが、〈HCW〉でのライヴを観る限りではダンサブルかつ緻密に配置された音作りこそがバンドの肝だろう。同時代のエレクトロニック・ミュージックをバンド・サウンドに落とし込みながら、聴き手を緩やかに酩酊へと誘うサイケデリックな音像からは、D.A.N.やミツメ、OGRE YOU ASSHOLEといった日本のバンドたちとの共振も窺えた。また、各メンバーの趣向を凝らしたプレイが有機的に絡み合い、大きなうねりを生み出すピューマローザのアンサンブルから個人的に連想せざるを得なかったのが、ロンドンの先輩バンドでもあるミステリー・ジェッツの2016年作『Curve Of The Earth』。音楽的なシンクロニシティーを感じさせる後続の登場を経て、英米メディアから正しく評価されたとは言い難い同作に、ふたたび陽の目が当たることをも期待したい。

ピューマローザの歴史はイザベルとニコラス・オーウェン(ドラムス)との出会いから始まった。当初、2人はライオン・チャイルドというサイケ・パンク・バンドを結成するものの、いつしか同バンドは開店休業状態に。その後イザベルはフォーキーな弾き語りを中心に活動を行うが、2014年頃からふたたびニコラスと制作を行うようになり、そこにハリー・ブラウン(ベース)とトモヤ・スズキ(シンセサイザー/サクソフォン)が参加。最後にジェイミー・ネヴィル(ギター)が加わって現在の5人編成となった。

そして、2015年の9月に“Priestess”の音源を公開すると、多くのラジオ局や音楽メディアが取り上げて話題に。ジェイムズ・ブレイクが〈今年のベスト・ソングの1つ!〉と絶賛した同曲は、幽玄なムードを醸すシンセで幕を開け、次第に他の楽器が加わりながら7分30秒もの時間をかけてゆっくりとビルドアップしていくヒプノティックなダンス・ナンバー。バンドの持つクラウトロック的な指向性を表した同曲は、先の〈HCW〉でもハイライトとなっていた。

次いで2016年の4月に、イザベルの官能的なファルセットが耳を惹くニューウェイヴ・ポップ調の“Cecile”、さらに同年10月には艶やかなギター・サウンドと〈Oh You Stupid Son Of A Bitch〉と繰り返されるフレーズが焦燥感を掻き立てるパンキッシュな“Honey”を発表。“Priestess”とは打って変わりポップソングとしての魅力が光るこれら2曲は、バンドの一面的でない懐の深さを感じさせた。

ちなみに“Honey”は、現在の混沌とした中東情勢における西欧社会の責任を問うドキュメンタリー映画「Bitter Lake」(2015年)がインスピレーション源の1つとなったそう。インタヴューでも、家賃が高騰して空洞化が進んでいるロンドンの現状を訴えるなど、ポリティカルなバンドでもある。ムニョスというミドルネームから察せられるようにチリ系のルーツを持つイザベルは、同国のフォルクローレ・ムーヴメントを牽引したシンガー、ビクトル・ハラからの影響も大きいようで、エキゾティックな歌い回しはもとより、政治的なイシューを臆さずに扱う態度もまた、音楽で社会変革を訴えるも若くして処刑されたハラから継承したものなのかもしれない。

今年に入ってからは、〈HCW〉での来日に向けた日本独自企画EPとして『Pumarosa EP』を2月にリリース。上記の3曲に加えて、それまで未発表だった3曲とシャウラがバウンシーなテック・ハウスで仕立てた“Priestess”のリミックスを収録している。

トモヤの繊細なエフェクトが冴える長尺曲の“Original Sinna”やトライバルな“Hatched And Cross Hatched”など、ダンス・ミュージック的な要素の強い楽曲からも、フランツ・フェルディナンドやトーイなどで知られるプロデューサー、ダン・キャレイとの相性の良さはあきらかで、同じく彼と制作したという5月発表予定のフル・アルバム『The Witch』では、プロダクション、アンサンブル共にさらなる進化を遂げているのではないだろうか。新作のオープナーであり、〈HCW〉のライヴでも1曲目に演奏された“Dragonfly”を聴いてリリースを待とう。

ピューマローザと並んでロンドンをエキサイトさせる若手バンドたち

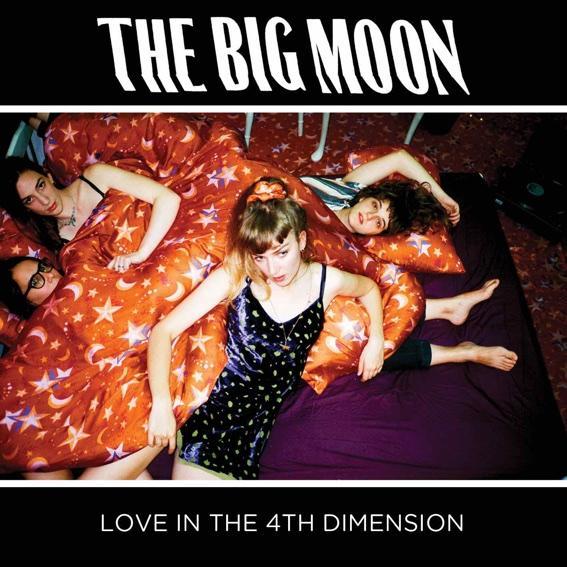

4月7日にファースト・アルバム『Love In The 4th Dimension』のリリースを控えるガールズ・バンド、ビッグ・ムーン。突き刺すようなギターとエンジェル・オルセンやワイズ・ブラッドといった新時代のUSフォークにも通じるアンニュイな歌声に苛立ちやフラストレーションを宿しつつも、どこかオールディーズ的なふくよかさを堪えたサウンドが新鮮だ。

ダンサブルなサウンドとラディカルなメッセージから〈男性ヴォーカル版ピューマローザ〉といった趣もある5人組、フォーメーションも3月24日に初作『Look At The Powerful People』を発表。ギャング感漂う佇まいにはファット・ホワイト・ファミリーが現在のロンドン・シーンに与えた影響の大きさを感じつつも、カウベルの音が煽りまくる攻撃的なビートと吐き捨てるように言葉を紡ぐヴォーカルには、初期のジーズ・ニュー・ピューリタンズを思い出したり。

最後に、名門ラフ・トレードから昨年リリースしたファースト・シングル『Country Sleaze/Scum』で鮮烈な登場を果たしたゴート・ガール。格差が進むロンドンゆえに発展せずにはいられなかった、貧しい若者たちで運営される非商業的なバンド・コミュニティーから現れたガールズ・バンドで、ブルージーなフレーズのそこかしこから染み出る不穏さに痺れる。すでに本国メディアでは〈ロンドン・インディー・シーンを再興するバンド〉と髙い期待を寄せられてている模様。

怒りや反骨精神を包み隠すことなく、刃物のように尖ったバンド・サウンドに託しているこれらのバンドに、ブレグジット時代におけるパンクの有用性を見い出すことができるかもしれないが、それはこれからの歴史が証明していくこと。まずは現在のロンドンを賑わせるニューカマーの登場に、スリリングな胎動を感じてもらえたら幸いだ。