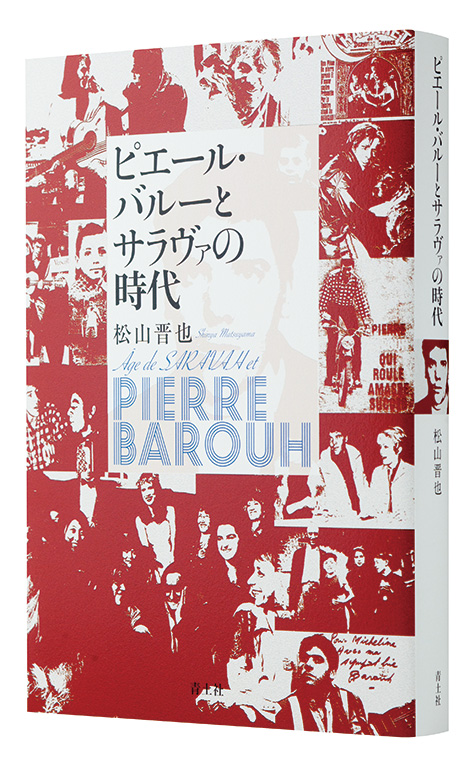

熱烈なファンを持つ老舗レーベル、サラヴァ/ピエール・バルーの本格的評伝

「私は自分の根っこは自分で知ってるし、フランス語でしか歌詞を書かない。自分の持っている世界をちゃんと出したいから。お互いに、まったく違う根っこ、バックグラウンドを保持した上で一緒に何かやるってのが一番エキサイティングなことだと、昔も今も信じている。そして、その根っこに古いとか新しいとかは関係ないとも思っている。」

本書の終わりちかくにあることばを引いた。娘マイアが深川和美とつくった“オンド(Ondo)”でゲストとして歌ったことについてのピエールのことばから、だ。この、いまの世界、いまのこの列島のなかで、こうしたことばは大切だとおもうから。

ピエール・バルーがこの世界をはなれてあと少しで1︎年。この音楽家にして旅人、プロデューサーにして生活者とそのレーベル〈サラヴァ〉についての本、世界ではじめての本。

ピエール・バルー? 「男と女」の、あの〈シャバダバダ、シャバダバダ〉の人でしょう?

そう、たしかにそうだ。だが、それで済ませられはしない。そうしてわかったような顔をして済ませてしまうことがどんどん多くなってきているからなおのこと。その意味でも、いまこの本が書かれ、出版された意味は小さくない。

記述は基本的にクロノロジックで、最初はピエールの誕生とその背景から、最後はピエールの不在の現在へ広がる風景となる。その時間の幅のなかに、全5章のまんなかに〈ピエール・バルー、日本へ行く〉をおくことで、その世界の〈見え方〉を、本書の読者に地つづきの世界を提示する。

貴重なのは何人もの声でこの本が織られていること。中心にまた重心にあるのはピエール自身のものだが、よく知られている人(高橋幸宏、鈴木慶一、牧村憲一、など)から、大切だけど目立たなかったり一般には知られていない人の声を丹念に拾い、バルーとサラヴァというタピスリーを織る糸としている。いろいろな色の糸がより合わさってみえてくるものがある。その声たちがまた、フランシス・レイやジャック・イジュラン、ナナ・ヴァスコンセロスや加藤和彦、ブリジット・フォンテーヌやYMOの名を呼びこむ。この多彩さはバルーの動いた世界のあり方、交友のあり方の軌跡にほかならないし、サラヴァというレーベルの音楽の奥ゆきなのだ――。