正直なことを言うと、ねっからの受動的なニヒリストである私は、2月(ダイヤモンド・プリンセス号のことが騒がれていた頃)からもうすでに、あらゆることに呆れかえってしまい、新型コロナウイルスをめぐる状況に対してかなり受動的なままでいた。スーパーオーガニズムのオロノよろしく、何事に対しても〈ああ、ほんっとどうでもいい……〉という感じで、新型コロナについての情報を得れば得るほどに〈結局、できることなんてなにもない〉という虚無感や徒労感、諦念をおぼえるしかなかった。もちろんドネーションなど、いくつかのアクションに参加したものの、それが気休め以上のものではないことも感じていた。

たしかにコロナ禍によって世の中は、世界は劇的に変わったかもしれない。これが〈ニュー・ノーマル〉、なのかもしれない。その一方で、これまでどおりの生活や労働を堅持し、保守していくしかない現実もある。

むしろ未曽有の災害があきらかにすることは、新しいことというよりも、常にそれ以前の社会のシステムや体制が蓄積してきたひずみ、膿のようなものだとも思う。だから、災害が社会のありかたを変えた、というわかりやすい見立てには、どこか安易で盲目的なところがあると感じ、訝しんでしまう。先の3.11にしても、現在世界を覆っているコロナ禍にしても、それらへの対応とそれによる変化は、後回しにして積み上げてきた〈宿題〉――しかも、未解決の難問ばかりを集めたもの――をすこしずつ片付けていくような感覚のほうが近い(災害ではないが、現在のブラック・ライヴズ・マターについてもおなじことが言える)。

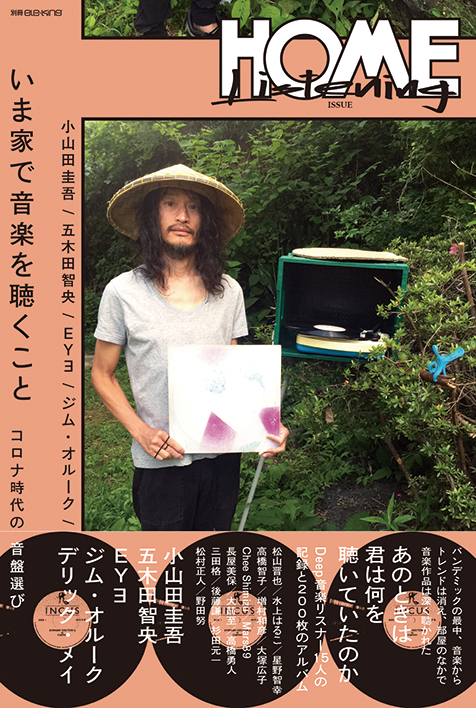

とはいえ……どうやら私は鈍感すぎたのかもしれない、と本書を読んで痛感した。ele-kingの野田努編集長は、危機感と強い意志をもって「ele-king臨時増刊号 コロナが変えた世界」と「別冊ele-king いま家で音楽を聴くこと――コロナ時代の音盤選び」の2冊を世に問うている。

そのうち後者の「いま家で音楽を聴くこと」は、パンデミックの渦中でどんな音盤を聴くか、さらにはどのように聴くか、ということをテーマにした本だ。編集後記に「ぼくはリスナーとしては、広く浅く聴いている人よりも自分なりに深く聴いている人のことを尊敬している」とあるように(〈広く浅く〉でしか音楽を聴けない、集中力を欠いた私にとっては耳が痛い)、BOREDOMSのEYヨ、Corneliusこと小山田圭吾、デリック・メイらへのインタビューからは、その編集意図がひしひしと伝わってくる。

なかでも、音楽というより広くアートのフィールドで活動しているEYヨのロング・インタビューは興味深い。音楽ひいては音の聴きかた、音(楽)そのものとの向き合いかたといった、プリミティヴな意識のありようがEYヨの言葉(それはロジカルかつ感覚的な、独特のものだ)として語られている。音(楽)ってこんなふうにとらえることができるんだ、と目から鱗の内容だった。

一方、音楽評論家の松山晋也によるコラムは、〈コロナなんて関係ない〉という導入からして強烈。音楽とは孤独にたのしむしかないものであって、音盤とは過去の記憶なのだ、という視点には、EYヨとはまた異なる根源的な意識を感じた。

そのほかにも、ジム・オルークの選盤、Mars89やChee Shimizu、増村和彦らによるコラムなど、それぞれの音楽への向き合い方が表れたユニークな記事ばかりである。

それにしても、〈ホーム・リスニング〉というテーマがこれほどまでに深く、広い意味合いを帯びるとは。本書は〈ホーム・リスニングで聴くべき音盤〉をただ紹介したものなどではなく、〈音楽を聴くこと〉そのものについての再考、熟考を促す一冊になっている。(演奏することではなく)〈音楽を聴く〉とはどのような行為、体験なのか。〈音楽を聴く〉とはいかに不思議なことなのか。「いま家で音楽を聴くこと」を紐解くと、考えれば考えるほどにわからなくなる底知れない深みが目の前に広がっているように感じる。

なんにしても、自分がいかに音楽の表層(あるいは、表層の音楽)ばかりをすくい上げて、深層の、根源にあるものに対して意識をはたらかせていないかを省みる読書体験になった。それまでおざなりにしてきた自分自身のリスニングの姿勢を、「いま家で音楽を聴くこと」から問い直すことになったのだ。これも、コロナ禍のいまだからこそ得られたこと、なのかもしれない。

「ele-king臨時増刊号 山本太郎から見える日本」など、チャレンジングかつ刺激的な本を届けているele-king。先日刊行された「別冊ele-king ブラック・パワーに捧ぐ」も必読である。