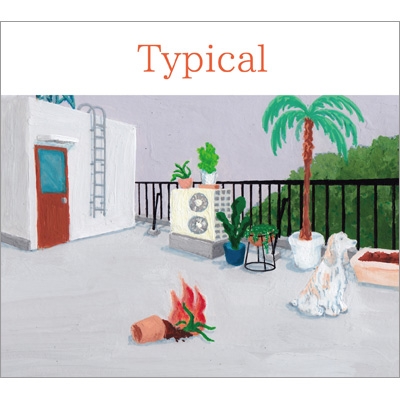

neco眠るの新作『Typical』は、〈典型的な〉〈特徴の出た〉といった意味の英単語を据えたタイトルが象徴しているように、実にneco眠るらしいアルバムとなった。エキゾティックで愛嬌たっぷりの音色は老若男女問わずのリスナーを引き寄せ、軽快なビートの連打で気が付けば、その場はダンス・パーティーに。いわゆるジャム・バンド的な〈フリーク・アウト〉していくサイケ体験とは異なり、ダラダラと流れる日々の生活のなかでふと発見した〈おもしろ看板や子供の謎なギャグ〉と同様の、何度でも思い出し笑いできる生活感こそが、多くのリスナーやミュージシャンから愛される所以だろう。

もちろん3年ぶりのアルバムに新たな要素がないわけはなく、never young beachの安部勇磨、スチャダラパー+ロボ宙をそれぞれ迎え、両A面としてリリースされたシングル楽曲“SAYONARA SUMMER”“ひねくれたいの”といった久しぶりのヴォーカル楽曲以外にも、洒脱なムード漂う“斗喪駄地是露”、トランシーなシンセを配した“いっしょに帰ろう”などがフレッシュな印象を与えてくれる。それには、初期neco眠るサウンドの要だった森雄大とセカンド・アルバム『BOY』(2014年)を牽引したBIOMANのみならず、栗原ペダル、今年新加入のこじまさいり(CASIOトルコ温泉)も迎えた4人体制でソングライティングを担ったことも関係しているはずだ。

それにしても、ゲストを迎え、編成を変えてもなお、一切曇ることのないneco眠るらしさとは、何に起因したものなのだろうか。今年で15周年を迎えた彼ら唯一の結成メンバーであり、リーダーを担う森雄大に話を訊いた。

ネバヤン、スチャダラ+ロボ宙参加の『SAYONARA SUMMER/ひねくれたいの」が生まれた背景

――まず、アルバムの前哨として、never young beach(以下、ネバヤン)の安部勇磨を迎えた“SAYONARA SUMMER” 、スチャダラパー+ロボ宙参加の“ひねくれたいの”をカップリングした7インチをリリースされましたが、〈インスト〉にこだわって活動していたわけではないと思いつつ、両面ともにヴォーカル曲のシングルには驚きました。

「去年、BIOMANとパパくん(栗原ペダル)と3人で、〈2017年は結成15周年やし、ほんまに来年ちゃんと動くんやったら、ちゃんと計画を立てよう〉と集まったんですよ。そこでの思いつき……でもないけど、ヴォーカルを入れた曲も(二階堂和美を迎えた“猫がニャ~て、犬がワンッ!”以来)久しぶりにやりたいなーとなったんです。で、誰とやろうか?となったらスチャとロボ宙さんはもう絶対に呼びたいし、前から安部くんとも〈なんかやりたい〉という話はしてて。彼も〈いつでもやりますよ〉と言ってくれてたし、もうその2組にしっくりきたというか。確かに両A面で出したのは思い切ったなという気もするけど、どうせやるならパキっと打ち出したほうがええか、となった」

――森さんはネバヤンを彼らの活動初期から〈好き〉と公言していましたよね。

「最初は“夏がそうさせた”のデモ(2014年)がYouTubeにあがっていて、なんやろ……まず声が耳に残って〈これ、何や?〉と思った。映像もチープでいいムードだし、メロディーもいい。宅録感というか、すごく気楽に作ったようにも思える、肩に力が入ってないところにもしっくりきた。僕はどうしても宅録っぽいのものやローファイなものに惹かれるところがあって。最初は、別にバンドだとも思わなかったし、〈これは売れる〉とかでもなく、めちゃ良いな、好きやな~ってただそれだけ」

――安部さんの参加した“SAYONARA SUMMER”の制作は、どのように進んだんですか?

「デモの段階では、サビ以外はすべてパパくんの語りが入っててん(笑)。僕らとしては〈安部くんは声がいいから喋らそう〉となってたんです。最初は僕が曲を作りはじめたんやけど、なかなか形にならんくて、そこでBIOMANに投げたら、まとめてくれて。曲作りを進めつつ、安部くんとも歌詞をどうする?と話をしているなか、やっぱり初めて出会った“夏がそうさせた”はデカいから、まずは夏。で、今回は〈その終わり〉にしたいなと。でも、歌詞は基本おまかせで、安部くんには〈夏の終わりかな〉みたいな話をしただけでした」

――結果、“SAYONARA SUMMER”はneco眠るには珍しいくらいのストレートに感傷的な曲に仕上がりましたね。

「“SAYONARA SUMMER”って言葉自体、自分たちからはなかなか出てこない。僕らは、そこまで言い切られへん、というかね。仮タイトルも“ばんごはん”やったし(笑)。語り入りのデモを送ったんやけど、安部くんがちゃんとメロウな感じに歌を入れてくれて、〈あ! こっちやな〉と切り替わりました」

――“ひねくれたいの”にロボ宙とラップを乗せたスチャダラパーは、森さんのレーベルが主催する〈こんがりおんがく祭〉に4年連続で出演するなど、neco眠るとは近しい関係という印象です。

森「スチャはレーベルの〈こんがりおんがく〉を始める前――『EVEN KICK SOY SAUCE』(2009年)の頃からよくライヴに来てくれてて。もともと僕らとロボ宙さんの参加している〈ロボ宙&DAU〉が同じレーベル(DE-FRAGMENT)やったんです。それで2007年前後に新世界BRIDGEで開催したイヴェントにロボ宙さんが出てくれたことで知り合い、そこからneco眠るのリリース前の音源をいろいろな人に聴かせてくれたり、ライヴに連れて来てくれたりと繋げてくれた。

スチャは20周年イヴェント(2010年)にneco眠るを、22周年のときは(森と共同でこんがりおんがくを主宰する)DODDODOを呼んでくれたり。だから、お返しにいつかちゃんとした形で呼べたらなとは思っていて。こんがりはDIYっぽい、まあアンダーグラウンドなレーベルやから、DIY的なイヴェントで呼ぶのが普通なんやろうけど、(スチャは)ちゃんとした形で呼びたかったんよね。〈こんがりおんがく祭〉は、大阪のアンダーグラウンドな奴らでもちゃんとできるというのを証明したくて、始めたってのはすごくあるかも。もちろん、それまでの活動で知り合った人を呼ぶんやけど、なあなあで声をかけるんじゃなくて、ちゃんといろんな所に筋を通してオファーをしてる」

――スチャダラパーやロボ宙含めて彼ら周辺の人からもらった、ライヴや音源への感想で特に記憶に残っているものは?

森「川辺(ヒロシ)さんが『EVEN KICK SOY SAUCE』のレコ発を(東京・新代田)FEVERでやったあとに、〈初めてブルーハーツを観に行ったときみたいやった〉と言ってくれたんです。それは言いすぎやろと思ったけど(笑)」

――以前、小沢健二がナタリーのインタヴューで〈日本のバンドで気になってる人〉としてneco眠るを挙げていましたけど、小沢さんもスチャダラパー周辺からの繋がりですか?

森「neco眠るのライヴ前に、川辺さんが会いに来てくれて〈森くん、今日は小沢くん来てるよ〉って言われたんです。だけど、まったくピンときいひんくて〈小沢って誰やろ?〉と思ってライヴをやったんですよ。ライヴ後に紹介されてから〈あ! その小沢くんでしたか……〉って(笑)」

――ハハハ(笑)。ただ、スチャダラパーにせよオザケンにせよ、森さんがもともと熱狂的なファンというわけじゃないですよね? それが、風通しの良い関係に繋がっているように思います。

「うん。それはね、すごくあると思う。最初から〈好き好き〉という感じではなくて、もちろん出会って対バンしたりライヴを観させてもらって、めちゃくちゃ良い!となったし、特にスチャは〈めちゃくちゃラジカルな音楽やな〉と思ったな。知り合ってから大好きになったけど、申し訳ないことに、もともとのファンとかではぜんぜんなかったんよね(笑)」

――“ひねくれたいの”の歌詞は、スチャダラパー+ロボ宙から見たneco眠るの個性が歌われているように思いました。〈なんだこの演奏? なんだこのメロ?〉とか〈普通じゃクソだから ひねくれたいの〉とか。

「ねー、僕もそう思う。でも、歌詞のテーマを摺り寄せたりとかはなかったんです。この曲はBIOMANが作ったんですけど、曲自体がホンマにひねくれてて、拍の取り方もおかしいし〈ラップしにくい〉と、最初は言われたんよ。だけど、〈そのやりにくさをラップにするわ〉と言ってくれて、帰ってきたもんがめちゃくちゃおもしろかった。だからスチャの〈neco眠る観〉というよりは、特にBIOMANに対してかな。アニさんのラップにいたってはバイオテクノロジーとか言うとるし、〈鋭い眼光〉という表現もBIOMANのことやと思う。

僕らのひねくれたところを肯定してくれたというか、すごく先輩からの愛を感じた。スチャのポップな部分だけではなくて、ちょっとラジカルで攻めた部分を自分たちなりに引き出せたんじゃないかなと思ったし、neco眠るとスチャが一緒にやるっていったら、すごくポップなものが出来上がってきそうなイメージがあると思うんやけど、(そうはならずに)お互いの共通項――ひねくれているという面ですごくいい感じに出来たとは思う」

――同感です。

「僕らの直前にEgo-Wrappin’とやった楽曲(“ミクロボーイとマクロガール”)が出ていて、それとは対極になっていて、おもしろいと思ったな」