人間って究極的にはひとりだし、みんな生まれながらにして〈Stray Dogs〉なんじゃないか?

――その話を聞いて、いろいろと腑に落ちました。〈Stray Dogs〉というタイトルからさまざまなイメージが膨らむんですが、このタイトルにご自身を投影していたりするところはあるんですか?

「タイトルは最後まで悩みましたが、犬が好きなので、これにしました。犬って多頭飼いするとよくわかるんですが、人間に似てるというか、すごく社会的な動物なんですね。仲間や家族に対して強い愛着と帰属意識を持つわけです。だからこそ、一匹だけ孤立してはぐれている状態に独特の物悲しさがある。なので〈はぐれ犬〉とは、居場所がよくわからないままいろんなことをやってきた自分自身のことでもあるとは思いますが、人々の輪から離れて、ひとりぼっちで死んでいった彼のことでもありますね。

でもそういう〈Stray〉な感覚って、誰しも持っていると思うんですよね。人間って究極的にはひとりだし、みんな生まれながらにして〈Stray Dogs〉なんじゃないか?とは思っていました。生まれてから死ぬまで常に安住の地があって、アイデンティティーや帰属が明確な状態で生きている人なんて、ひとりもいないと思うから。みんな本性としては孤独で、いつだってさまざまな悩みを抱えて、グラグラしながら生きているのでは。

もちろんそんな感覚を忘れる瞬間もいっぱいある。誰かと思いがけないくらい通じ合えたりする日もあるし、一緒に音楽を聴いて幸せに過ごす日もある。そういう喜びの感覚も、このアルバムにはたくさん入っていると思うし。

え? 人間はどうしてさまよい続けているのか? それは、あまりに大きすぎて、僕の器ではパッと答えられない話なので、ダライ・ラマか(瀬戸内)寂聴に訊いてほしいんですけど(笑)。それをいうなら、地球自体もまた〈Stray Dogs〉な存在だと思う。複雑な生態系を抱え込んだまま広大な銀河をさまよう、あまりにもレアな惑星。孤独な星ですね。また何か壮大な話になってるな……(笑)。

まあやっぱり、犬への愛着がいちばん大きかったですよ。2匹飼ってるんですけど、つらい時期も、彼らにはずいぶんメンタル支えられたし、犬たちが根本的に持ってる優しさとかタフさみたいなものがこの作品を良い方向へ引っ張ってくれたのは、間違いないので」

要所要所で素晴らしいミュージシャンに関わっていただけたことが、本当にうれしかったですね

――〈宇宙空間をさまよっている存在〉ということで収録曲の“DAVID BOWIE ON THE MOON”についてお訊きしたいんですけど、地球に落ちてきてしまった男が空へと帰った話ですね。

「そうですね。これこそ無限の外宇宙にポツン、って曲。亡くなったデヴィッド・ボウイが成層圏を抜け出して、〈やっと地球から離れられた。これであなたのところへ行けるよ〉って何者かに向けて歌いかける、SFっぽいテイストのR&Bというか、少し変わったラヴソングですね。〈宇宙空間のサーカスナイト〉みたいな。

これは、デヴィッド・ボウイの訃報が出た翌日に小さなサンプラーを触っていたら出来ました。大ファンだったので。先ほどお話した、右腕を骨折したときの連作集でプロトタイプを一度配信リリースしているのですが、とても気に入っていたので今回ちゃんとした機材でリアレンジして、最終的に友人のKan Sanoくんが音色を足してくれたりもして、すごく良くなりました。

“きみはうつくしい”という曲や“Across Africa”という曲では、Shingo Suzukiくんにけっこう早い段階から入ってもらって編曲を進めたり。レコーディング当初は心身ともにガタガタでしたから、温かい人柄と判断力を兼ね備えたShingoくんが登場人物になってくれて、とても良かった。他の曲では、長年の戦友である石橋英子さんや山本達久くん、念願だった四家卯大さんオーケストラ、同い年のジャズ・ミュージシャン瀬尾高志くん、京都のsenoo rickyくん、前に“Future Running”を一緒に作ったBoogie Mann、アフリカ・モザンビークのスラムに住む友人ナジャとか。唯一初対面だったのは、エンジニアの奥田泰次さんが紹介してくれた臼井ミトンさん。

参加していただいた曲はみんなバラバラで、楽曲がどうしても求めている音があるときにピンポイントでお声がけしていった感じです。自宅でひとり機材と格闘しながらデモを作り込む時間も充実していましたが、そのあと、要所要所で素晴らしいミュージシャンに関わっていただけたことが本当にうれしかったですね」

翳の部分は、体質というか人生ですよね。〈人間観〉と言い換えてもいいのかも

――個人的にはジャジーなテイストに彩られたエンディングの“いつか”にグッときちゃいました。

「ありがとうございます。その自死した大切な人がジャズ・ファンだったということもあって、今回はウッド・ベースをいろんなところに入れました。僕が子どもの頃から特に好きな音色なので。“Leaving Heaven”や“Almost Blue”は瀬尾くんの演奏ですが、この曲で弾いてくだっているのはリトル・クリーチャーズの鈴木正人さんです。実はデビュー当時のレコーディングでお世話になっていて、今回20周年ということで、ぜひもう一度、正人さんとやってみたかったので、感慨深かったですね」

――エンディングにこういう人間味あふれるハートフルな曲が登場して、良いアルバムだなあとしみじみ噛みしめながら聴き終えることができるのがうれしい。翳りの部分も多分に見え隠れするアルバムだけど、この曲を聴いていると妙に救われた気持ちになる。

「翳の部分はやっぱり消せないですよね。チェット・ベイカーとか、マーヴィン・ゲイとか、早川義夫さんとか、ルー・リードとか、これまで影響を受けてきた人の音楽には共通してどこか憂いがあるし」

――それは体質的なものなんでしょうかね。

「体質というか人生ですよね。〈人間観〉と言い換えてもいいのかも。どんなふうに育ってきて、どういう人間になったのかってことじゃないですか? どうしたって音には性格が出ちゃうから。僕がピーカンのビーチでアロハシャツの前をはだけてガバか何か流しながら〈たびとだお~!〉ってありえないじゃないですか」

――想像できません(笑)。

「聴くのは好きだし、そうなってみたいけど、いまからだとかなり難しいですよ」

仕方なく七尾旅人をやってるっていう

――最後に、この20年を振り返って、自分はどんなタイプのミュージシャンだと自己分析しますか?

「まず、自己評価は高くないですね。最初に僕が思い描いていたことをぜんぜん達成できてないな、と思うし。〈音楽でやってこう!〉って決めて高校を辞めた16歳の頃は、ビートルズとか当然超える設定でしたよ(笑)。

まあそこまでいかなくても、〈もっとこれぐらいのことはやっていたかったな〉って思いはありますけど、ただ予想もしなかったようなものを作れたりしたし、うれしい出会いも多かった。石野卓球さんやPhewさんと曲作ったり、灰野敬二さんやダモ鈴木さんのようなレジェンドたちと即興演奏したりだとか、小林幸子さんともセッションしたし、友部正人さんと歌の話ができたりとか、もっと全然違うジャンルの方とも随分いろんな経験させていただきました。動物ともやったね。犬とか豚とかインコとか昆虫とか。でもやっぱり福島の6歳の子と曲を作ったことは忘れられないな。そう考えると、結果トントンかなって。ただ、自分がどんなタイプか?ってことはわからないですね。あまり競合しているミュージシャンもいなさそうだし」

――いないと思います。

「憧れを抱く人はいっぱいいますよ。子どもの頃はエアロスミスかCHARAさんになりたいと思ってた(笑)。とはいえ、自分の人生を生きるしかないので、仕方なく七尾旅人をやってるっていう」

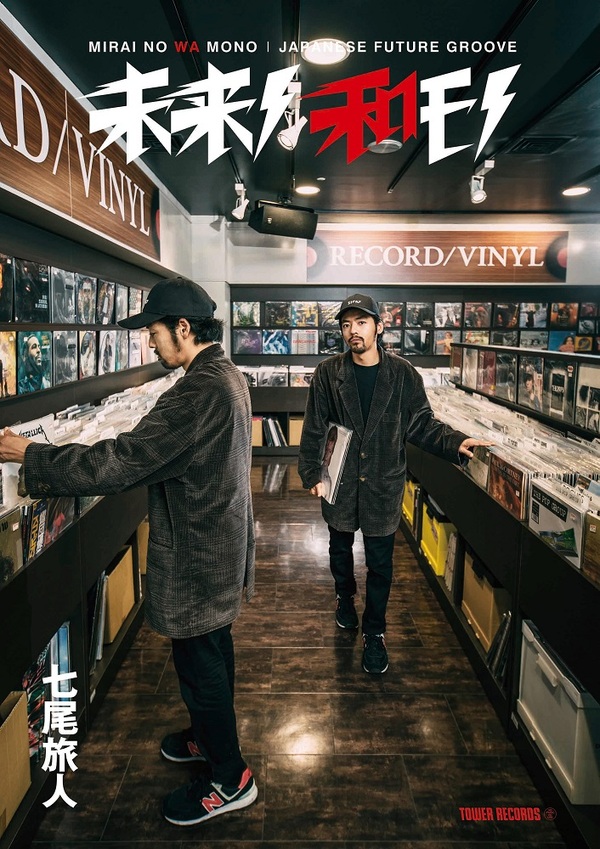

Tavito’s choice