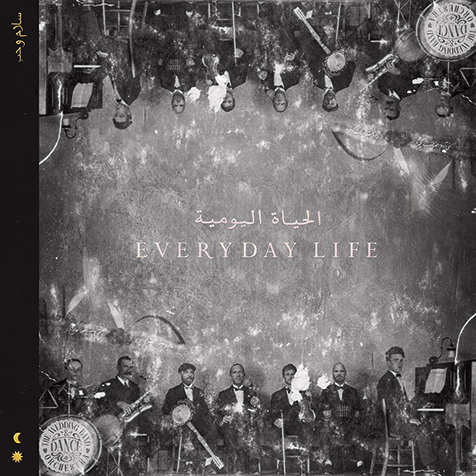

コールドプレイの待望のニュー・アルバム、『エヴリデイ・ライフ』がついにリリースされた。前作『ア・ヘッド・フル・オブ・ドリームズ』から約4年ぶりとなる本作は、<日の出(Sunrise)>と<日の入り(Sunset)>の2部構成で1日24時間を描く、驚きのコンセプト・アルバムになった。

前作『ア・ヘッド・フル・オブ・ドリームズ』はR&BやEDMのエッセンスを大胆に取り込み、ビヨンセやノエル・ギャラガーら豪華ゲストも参加して制作された、コールドプレイの作品中でも際立ってポップでカラフルな一作だった。同作を引っさげてのワールド・ツアーはバンド史上最大規模になり、初の東京ドーム公演も大成功。だからこそ彼らは前作を自分たちの最初の集大成として捉え、バンド初の本格ドキュメンタリー映像作品『コールドプレイ:ア・ヘッド・オブ・ドリームズ』に結実させている。

そんな『ア・ヘッド・フル・オブ・ドリームズ』を踏まえて『エヴリデイ・ライフ』を聴くと、彼らが今回は全く異なるゴールを設定してアルバムを作り上げたことが理解できるはずだ。全曲シングルカットできそうなポップ・アルバムだった前作から一転、本作は1曲ごとのポップ・ソングの強度を単体で上げていくことよりも、アルバム全体を大きな流れとして捉え、各曲を丁寧に配置していくことに意識を向けたアルバムだからだ。とは言えもちろんそこはコールドプレイなので、先行公開された“Arabesque”と“Orphans”のように多彩なフックを効かせたキャッチーなナンバーもあるし、特に売れっ子プロデューサーのマックス・マーティンがキーボードで参加した“Orphans”は、エンディングに向けて高揚が満ちていく演出も堪らない、前作とのリンクを感じさせるポップ・チューンだ。また、彼ららしいシンフォニックなハーモニーが温かく響く“Champion Of The World”は、今からライブでの大合唱が眼に浮かぶようなアンセムでもある。しかし、1曲目の“Sunrise”がクラシックのストリングスで典雅に始まるインストであるように、湖面を微かに揺らすそよ風のようにシンコペートするドラムスとアルペジオが、目覚めのメタファーになっている“Church”のように、本作の大半のナンバーは1日の中の様々な情景を切り取った、長編映画の一場面のような意味合いを持っている。

『エヴリデイ・ライフ』のテーマは、前作のツアー中に起こった様々な政治的混乱や社会危機からインスパイアされたものだと彼らは明らかにしている。あの時期にはトランプ政権が誕生し、イギリスのEU離脱が決まった。テロの連鎖によって不信と恐怖が増幅し、ポピュリズム政治の危うさが露呈した時代でもあった。そんな背景を踏まえて本作を聴くと、鋭いレゲエのバックビートが人々の争う喧騒に一層の緊張感を与えていく“Trouble In Town”や、親と引き裂かれた子供の心境を物悲しくも美しいピアノに乗せて歌う“Daddy”といったナンバーが、紛争の街で、国境の街で今日も繰り広げられている日常を描写していることに気づくはずだ。

コールドプレイは本作のリリース日に『エヴリデイ・ライフ』を全曲再現したプレミア・ライブを全世界に向けて生配信した。ちなみにこのライブを行った場所が中東のヨルダンだったのには大きな意味がある。世界各地でレコーディング・セッションを行った本作は、前述の世界の対立の解決に向けて彼らがすべきこと、融和地点を模索した作品でもあるからだ。例えばアラビア文字で記された“Church”の歌詞や、ズールー語がフィーチャーされた“Trouble In Town”、イランの国民的詩人の詩篇を冠した“Bani Adam”など、特に本作で際立っているのが中東イスラム世界のカルチャーへのリスペクトだ。さらに注目すべきは、彼らがそれらを「教会」、「神」、「ゴスペル」といったキリスト教的モチーフと敢えてミックスしていることだろう。

アフロ・ビートの始祖であり、人権運動家でもあったフェラ・クティにオマージュを捧げたジャズ・ファンク・チューン“Arabesque”で、「僕は君だったかもしれないし、君は僕だったかもしれない」と彼らは歌う。そう、宗教や文化、人種や価値観の差を音楽によって融和していこうとする本作は、この分断の時代を乗り越える決意が宿った、力強いメッセージ・アルバムでもあるのだ。